| Home | |||

| Part 7 2010 (12) | 12月 | ||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

先日は暖かすぎる冬を嘆いていたら、昨日来の厳しい寒さ。大阪でも雪の舞う寒さだ。買い物ついでに立ち寄った散歩道では淡いピンクの椿が今とても美しい。ツバキキンカクチャワンタケの季節が始まっているはず。落葉を掻き退けると小さなCUPが二つ並んでいる。柄がまだ伸びていないのでワイングラス状にはなっていない。 気になる切り株では今日の霙交じりの雨に俄然元気を出した可愛いエノキタケたちが輝いている。落ち枝に付くハチノスタケの幼菌も妙に瑞瑞しい。寒いなかでも、こんなに美しい姿を見せてくれるキノコに感謝・感謝!!!! |

|

|

|

| 林床のピンクのツバキ なまめかしい | まだ径5mmほどのCUP ツバキキンカクチャワンタケ |

|

|

|

|

| エノキタケ 幼菌 | エノキタケ 幼菌 | |

|

|

|

| ハチノスタケ 幼菌 | ハチノスタケ 幼菌 | |

|

|

|

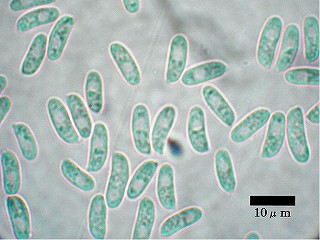

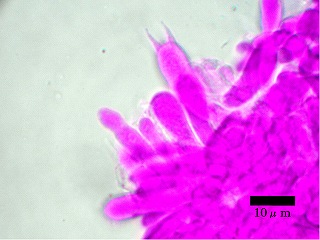

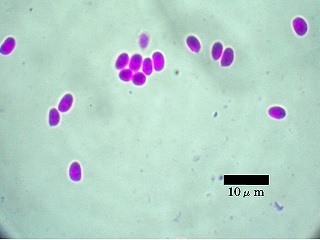

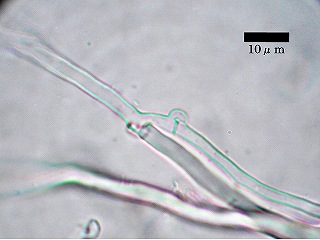

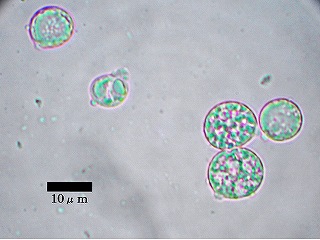

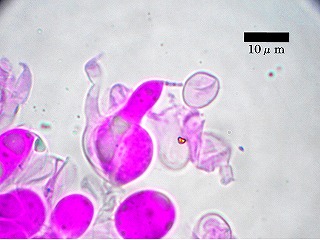

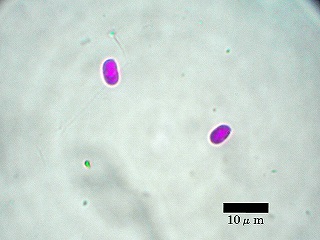

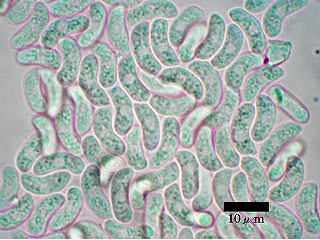

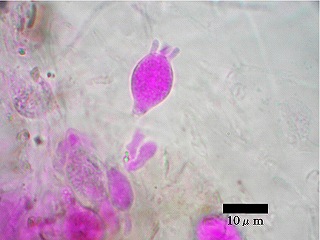

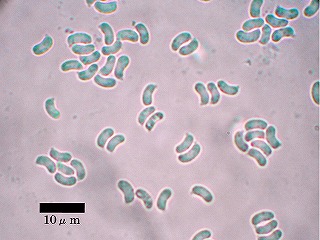

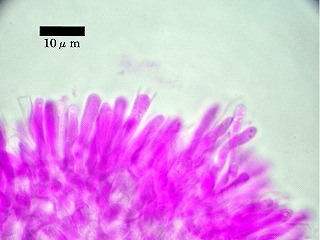

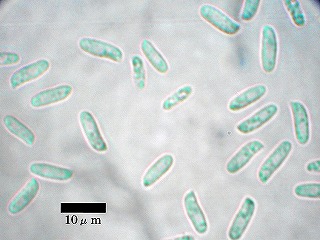

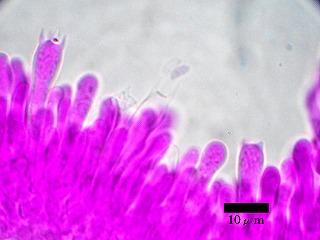

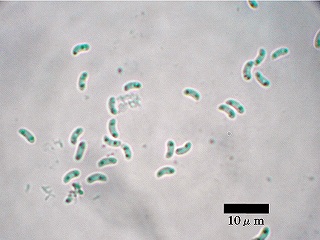

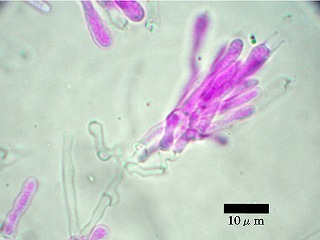

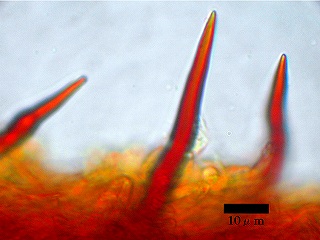

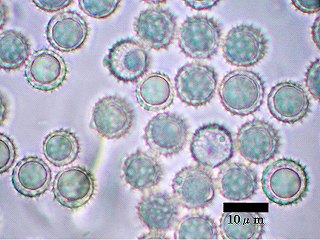

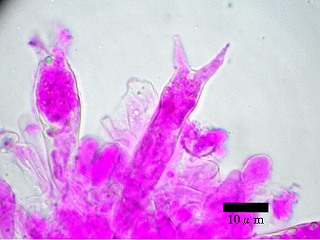

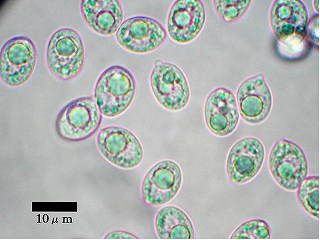

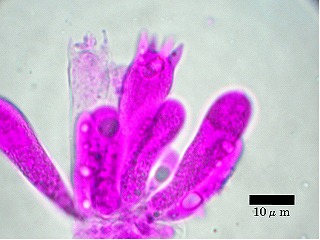

| ハチノスタケ 胞子 | ハチノスタケ 担子器 |

九州で異常に寒く、東北などで異常な豪雨!大阪などでも、冬至過ぎの時期とは思えない穏やかな生暖かさだ。 久しぶりにカミさんと竹之内峠を超え石光寺の寒牡丹を見に出かける。この暖かさでは、寒牡丹というよりは春のボタンを見ているような感じになる。 少し足をのばし橿原神宮の森を覗くがキノコは少ない。やっと見つけた可愛いヤツはセンボンクヌギタケ。冬から早春に出逢える数少ない可愛いきのこだ。しばらく楽しませてもらえそうだ。倒木のニクウスバタケが妙に生き生きとしている。 帰路に立ち寄った家の近くの散歩コースではハナビラニカワタケが美しい。近くの倒木を覆うチウロコタケはダメもとで持ち帰り顕微鏡で見ると胞子が見える。硬質菌の胞子の放出の季節は分からない。 |

|

|

|

| 石光寺 寒牡丹 | ||

|

|

|

| イヌセンボンタケ 写真を撮っていると、黄色い紅葉の葉が・・・ |

ニクウスバタケ | |

|

|

|

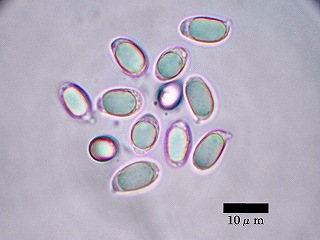

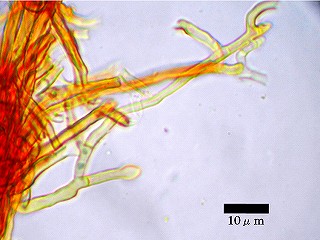

| ニクウスバタケ 胞子 | ニクウスバタケ クランプがくっきりと見える | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ | ハナビラニカワタケ 胞子 | |

|

|

|

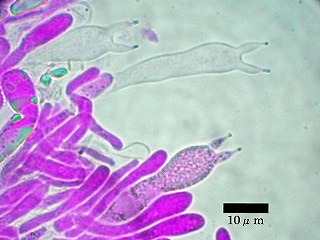

| ハナビラニカワタケ 担子器 | チウロコタケ 乾いているようだが 傷つけると赤い汁がにじんだ |

|

|

|

|

| チウロコタケ 乾いていてダメかと思ったが 胞子も残っている |

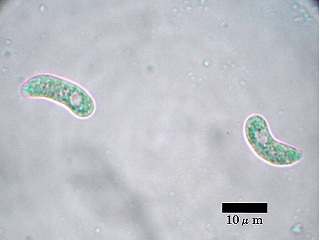

チウロコタケ 汁管細胞 | |

さすがに朝方は冷えるが、今日は12月のこの頃とは思えない穏やかなあたたかさだ。よろこんで、今年最後になりそうな生駒山詣で。乾燥注意報がでている状況では、瑞瑞しい子は難しいようです。 杉の落葉の間に静かに生えているスギエダタケは相変らずオレンジの素晴らしい長い脚と、綺麗なヒダが魅力的な姿を見せてくれるが、あとは地味〜なキノコばかり。 |

|

|

|

| スギエダタケ | スミレウロコタケ タケを染め上げる | |

|

|

|

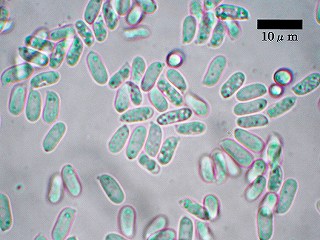

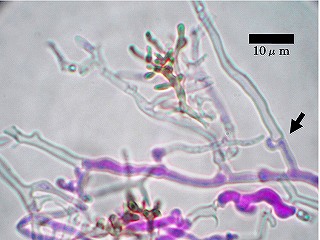

| スミレウロコタケ 鹿角状糸状菌とクランプ(矢印の先) | ナガミノシジミタケ | |

|

|

|

| ナガミノシジミタケ | 球形でない胞子 ナガミノシジミタケ | |

|

|

|

| 幹を破る音が聞こえそうだ クロコバンタケ | クロコバンタケ 子嚢・胞子 | |

|

|

|

| 仁丹よりも小さい粒 カタツブタケ | カタツブタケ 子嚢・胞子 |

寒さはこたえるが、やっと冬らしい寒さで身も心も引き締まる感じだ。降り積もる落葉の影になっているものが多く、探しづらいが、ヒタスラ歩かないとキノコに出逢えない。 やっと見つけたエノキタケだが冬の乾いた季節風に吹かれ乾燥標本寸前。それでも切り株の周りの落葉をかき分けてみると瑞瑞しい顔が並んでいる。思わずニッコリとしてしまう。ツバキキンカクチャワンタケを探すつもりで椿の落葉を掻き分けていると、白いものが見える。0.5〜1.5cmほどの可愛い白い傘だ。コオトメノカサでいいのだろう。それにしても気品ある美しいきのこだ。アシナガタケも落葉の下に隠れていた子だ。 むき出しの倒木、切り株はかなり乾燥しているが、日陰の谷あいの倒木をひっくり返すとアラゲキクラゲ、ヒメキクラゲが比較的良好な状態だ。キヒラタケの端正なヒダ、傘の産毛のような毛並みも特徴的だ。 |

|

|

|

| この子は乾燥標本になりかけ エノキタケ | 切り株の横の落葉をかき分けると 良好な状態のエノキタケの株が |

|

|

|

|

| 清楚な絶世の美女 コオトメノカサ | コオトメノカサ 胞子 | |

|

|

|

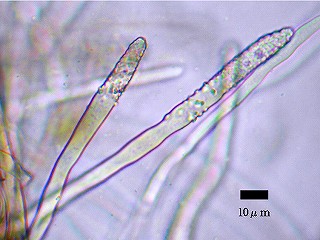

| コオトメノカサ 担子器 | アシナガタケ ニオイはしない ニオイはつかない方 | |

|

|

|

| この表情がたまらない アラゲキクラゲの子 | アラゲキクラゲ 胞子 | |

|

|

|

| ヒメキクラゲ | ヒメキクラゲ 胞子 | |

|

|

|

| ヒメキクラゲ 担子器 | キヒラタケ | |

|

|

|

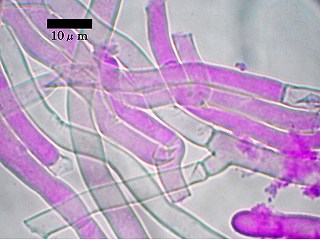

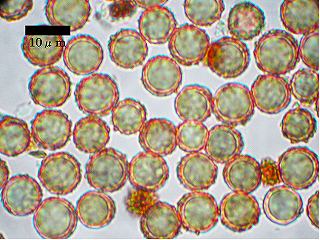

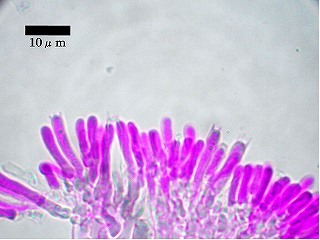

| キヒラタケ 胞子 | キヒラタケ 担子器 |

昨日歩き残した南河内の観察ポイントへ。いきなりヒラタケの素敵な姿を目にして大満足。 だが、後が続かない。降り積もる落葉で地面が埋め尽くされ探しづらい。それでも、丹念に探すと腐朽の進んだ倒木を黄色く覆うダイダイタケ、ユニークな姿・色合いのシワタケが出ている。 |

|

|

|

| 垂生するヒダが素敵なヒラタケ | ヒラタケ 胞子 | |

|

|

|

| ヒラタケ 担子器 | ヒラタケ シスチジア | |

|

|

|

| シワタケ 独特の色合い・形状 | シワタケ 胞子 | |

|

|

|

| シワタケ 担子器 | シワタケ菌糸 クランプが見える | |

|

|

|

| ダイダイタケ | ダイダイタケ | |

|

|

|

| ダイダイタケ 剛毛体 | ダイダイタケ 原菌糸 クランプはない |

明日香村の牽牛子塚古墳の傍らに新たな石室が見つかり今日現地説明会があるというので、カミさんと出かける。スゴイ行列だが、石室は信じられないくらい美しい。ニュース等を見ている限り日本書紀の記載の通りだが、これだけのものが見つかっても宮内庁は指定の見直しをしないようだ。 帰り道、橿原神宮の森を少し眺めるが色あせたムラサキシメジ、アカヤマタケのみ。早々に切り上げ近つ飛鳥方面に立ち寄ると、小さなエノキタケのかたまりが二つ。落葉に埋もれた落ち枝を紫に染めるカミウロコタケ。 |

|

|

|

| 新たに見つかった越塚御門古墳の現地説明会 すごい行列 |

右上が牽牛子塚古墳で 左下が新たに見つかった石室 |

|

|

|

|

| 越塚御門古墳の石室 | 橿原神宮 タンキリマメだろうか | |

|

|

|

| かろうじて紫色がわずかに残る ムラサキシメジ |

赤い色は残っていないが 形はどうみてもアカヤマタケ |

|

|

|

|

| キノコがグ〜ンと少なくなっても こんな可愛いキノコに出逢えると ウットリとする エノキタケ幼菌 近つ飛鳥 | ||

|

|

|

| エノキタケ 胞子 | エノキタケ 担子器 | |

|

|

|

| エノキタケ シスチジア | 紫色の鮮やかな カミウロコタケ | |

|

|

|

| カミウロコタケ シスチジア | カミウロコタケ 菌糸 | |

" 昨日の生駒 " ---東大阪市のYmさんよりメールをいただきました 「昨日一週間ぶりに生駒へ。 紅葉、黄葉で地上は大変きれいのですが、きのこは全く分かりません、たとえ出ていても。 自然と目は倒木、切り株へ。 まずは冬の主役エノキタケ、豆粒のようなおちびさんから成菌まで、数はまだ少ないですがこれからですね。 黒?紺?なんとも不思議な色とこの容姿、集合するとなかなか絵になります。ニオイアシナガタケでしょうか、匂いにも特徴が有るという事ですが、それは帰ってから知りました。 小さいですが、毎年倒木にドッと発生してくれます。幼菌は白くて次第に灰色に変わって行きます。冬のきのこは寿命が長いのですが、これもご多分にもれず、寒い時は凍結し、昼間解凍すると成長するようです。何でしょうね。センボンクヌギタケ? ヒトヨタケにムラサキシメジ、今年の短かったきのこの秋を自ら主張しているのでしょうか。 その他、ヒラタケ、オオゴムタケ、スッポンタケ、二ガクリタケ等々ゴチャゴチャですわ。」 ・・・どれもこれも惚れ惚れします。樹皮を破ったばかりのエノキタケの幼菌。頬ずりしたくなるほど可愛いです。どうしてYmさんが歩くと可愛いきのこが出ているのでしょう?(simo) |

|

|

|

| 冬の主役エノキタケ | ニオイアシナガタケでしょう | ヒトヨタケ |

|

|

|

| センボンクヌギタケ | ムラサキシメジ |

|

|

|

| 暖冬気味な初冬 南方系のきのこのはずだが ダイダイガサ (simo) |

ミダレアミタケ 裏面 | |

|

|

|

| クロコブタケ これだけUPすると面白い(simo) | ||

昨日同様12月とは思えない穏やかな日差しで随分暖かい。久しぶりに、大阪・奈良の県境の二上山に登ってみる。大阪は見事な青空だが奈良県側は霧の中にかすんで見える。大和三山がかすんで見えるのも風情があり素敵だ。 二上山の上り下りではキノコに出逢えず。少し近くの公園などを散歩して見るが、何故か今日もキノコは少ない。 |

|

||

| 二上山 雌岳から見た 大和三山 | ||

|

|

|

| キツネタケ | キツネタケ 胞子 | |

|

|

|

| キツネタケ 担子器 | ツチグリ | |

|

|

|

| ツチグリ 胞子 | ツチグリ 偽弾糸 クランプ | |

|

|

|

| チジレタケ | チジレタケ | |

|

|

|

| チジレタケ 担子器 | チジレタケ 菌糸 クランプ | |

冬枯れの南河内 昨日の嵐のような強風雨がウソみたいな青空。それにしても、12月とは思えない暖かさだ。 家の近くの丘陵を一時間余り歩いてみるがキノコが見当たらない。ようやく見つけたきのこはアシナガタケ。引き抜いてみると思ったより随分と脚が長い。新鮮そうなミイロアミタケがあったので、持って帰りカバーグラスの上に伏せておくが出涸らしか?胞子は落ちない。 (昨日の強風で殆どの葉が飛んでしまいムラサキシキブの実が林床で目を引く) |

|

|

|

| アシナガタケ 引っこ抜いてみると思ったよりずっと脚が長い | ||

|

|

|

| アシナガタケ 胞子 | アシナガタケ 担子器 | |

|

|

|

| ミイロアミタケ 持ち帰るが 胞子は見えず 風雨で胞子も吹っ飛んだのか? |

||

| Part 7 2010 (12) | 12月 | ||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11 12 |

ページトップヘ