| Home | |||

| Part 7�@2010 (10) | 10�� | ||

| 1�@2�@3-1 3-2 4-1�@4-2 �@5�@6�@7�@8�@9 �@10�@11�@12 | |||

���̂��ώ@��A�l�I�ȎU��ŏo������

�l�G�܁X�̉ԁA���̂��E�E�E�ʐ^�ƎG���ł�

����ɁA���[�����O���X�g�ł������������Ԃ̃��[���̈ꕔ��]�ڂ��Ă��܂�

�@�䕗�̐^�������̂͂����E�E�E �@�䕗�̐^�������̂͂������N���Ă݂�ƉJ���������Ă���B�����w�ǂȂ��B�����͑�㎩�R�j�����قŁu���R�V���|�W�E���v�B���҂��Ă��������C���ő̒��������ꂸ�v�Ă��Ă������v�����ďo������B���������o���̂ō�s�̌������̂��������̂��͏L���ʁX����R��̂݁B �@���ז�̂����œr���ŐQ�Ă��܂����Ǝv�������A�l�X�ȕ���̕��̑f�G�Șb�ɔM���Ȃ��Ă��邤���ɕ��ׂ�������̂������}�V�ɂȂ��Ă���B���т�H�ׂɏo������Ƃ��܂���ɃT�T�N���q�g���^�P�ɏo���킷�B�V���|�W�E���͂V�{�̍u���B�r���P�O���̋x�e�݂̂Ńn�[�h�����������Z���[�������傫���B �i�ʐ^�F�w�lj������P�B�ƁA���̂�����ɎႢ�q���B �T�T�N���q�g���^�P��㒷�������j |

|

|

|

| �J�j�m�c���@��s | �c�}�~�^�P�@��s | |

|

|

|

| �L�c�l�m�^�C�}�c�@��s | �T�T�N���q�g���^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �T�T�N���q�g���^�P�@�S�q�� | �T�T�N���q�g���^�P�@���V�X�`�W�A�@ |

�u�ߑO�����Ԃ��Ƃꂽ�̂ŁA�v�X�Ɏq���̐X�ցB�@��ڂ̃L�m�R�̎ʐ^�B�낤�Ƃ�����J�����̃o�b�e���[�ꂻ�̂܂܃V���[�g�J�b�g���ċA���Ă�����A���}�u�V�^�P�B�@�ƂɋA���āA�o�b�e���[�������ă��}�u�V�^�P�ʂ��Ď��Ԑ�B���}�u�V�^�P�͒����ł͍͔|�����i���X�[�p�[�Ŕ����Ă���܂����Ɠ��̓����L���������Ă��������Ȃ��ł��ˁB�T�N���炢�O�ɂ��̏ꏊ�̗������}�ɔ��������̂������ĐH�ׂ��̂ł�����͂�����L���Ă��������Ȃ������ł��ˁB�@�����̌ߌ㎞�Ԃ��Ƃ��̂ŁA���n���ɍs���ēV�Ղ�ɂł����悤���� �l���Ă��܂��B �@�E���x�j�z�e�C�V���W�̘b�肪�o�Ă��܂����A���̒m���Ă���V���ʼn����̖������̂��������Ă݂܂������A�T�^�I�ȃE���x�j�z�e�C�V���W�Ɠ����悤�ɋꂢ�ł��ˁB�@���������̃E���x�j�z�e�C�V���W�̉����̏��Ȃ����̂ŁA�̂��������������Ƃ�����̂ŁA�����̏��Ȃ����̂͐H�ׂȂ��悤�ɂ��Ă��܂��B�v �E�E�E�j���肵�����Ȃ�悤�ȉ�����ł��ˁB�{�P�h�~�ɂ������悤�ʼn��Ƃ��������������オ���Ă��������isimo) |

|

|

|

| ���ꊚ��ł݂���ꂩ�����ł��� | ����ȒႢ�Ƃ���ɂ���܂��� | |

|

|

|

|

|

|

�u���ς�炸���̏H���y���ݐs�����ׂ���R���삯����Ă���܂���@����͓O���Ŏ��Ƃւǂ��Ղ�ƌF�삫�̌Ó��Ɵ������݂܂����B�@����ڂɌy�����������ۂɌ㓪����őł��]�kṂ��N�����Ă��܂��A���Ȃ�q���b�Ƃ��邱�Ƃ�����܂������A���̂Ƃ���^���R�u�݂̂ōς悤�ł��B�@�@�T�ˎR�̎Ζʂ����芵��ĉ�����������Ă����̂ʼnߐM���������̂��E�E�E����ł��Ƃ��{���ɕ|�����Ƃ�Ɋ����܂����B�@�ł��Ē���30���قǂ��t���t���Ǝv�l���s���ĂɂȂ�o�����������܂����E�E�E�B�@�ȈՂ̃w�����b�g������̃j�b�g�X�̑������������ł��B �@�ƁA����Ȓ��ł������o�������ې[���L�m�R���̎ʐ^�𑗂�܂��B�݂�����L�m�R��O�N�ڂɂ��Ă悤�₭�o������V���������A�߉ސ�n�i��{��n�j�ł��B�m���ɗc�ۂ͂��߉ޗl�̃��z�c�̂悤���@�o����������L�m�R�Ȃ̂ł��Ƃ̂ق��������� �@���ƁA�}�̌��̂悤�ȃ����̂������������ƁA���̉��F�����ăh�L�b�Ƃ������D�����B�C�ɂȂ茟����������ƃL�q�_�t�E�Z���^�P�Ƃ����V�̂��������̂�����Ƃ��B�@�c�ۂ̐�ꂻ���Ȓw偂̑��̓����ɓ����Č����鉩�F���B���Ă݂܂����B�v �@�E�E�E�i���̂��Ƃł�����A�������茟�����ꂽ�ق��������Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��L���̎R�ł���.simo�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�u�}�Ɋ����Ȃ��āh�H���̂��h��������т�����ł��傤�B��͂荡�N�̂��̂�����͏������������悤�ł��ˁB �E�E�E�@�Ƃ���ŁA����X�b�|���^�P�̕s�C���Ȏʐ^���B��܂����B�������������B�v |

|

|

|

| �C�i�o�E�A�[�H�ɂ��Ă͏㉺�t�����E�E�E�i���������j |

�@�����͂Q�S�ߋC�̑��~�����A�����������B�ߏ��̂��̂��̊ώ@�R�[�X���U�����邪�A�ẴL�m�R�̃x�j�^�P�A�e���O�^�P�A�C�O�`�̒��Ԃ��܂��܂����C���B �@�P�a�Q�O�����قǂ̃V���I�j�^�P�A�V���e���O�^�P�E�E�E���}�h���^�P���h�L�A�A�J���}�h���Ȃǂ����Ă���Ɩҏ��̉Ă̓����ƍ��o����قǂ��B����Ȓ��ł��A�ӏH�̂��̂��ł��郀���T�L�V���W�̔��������F�A���F���F�̑N�₩�ȃA�L���}�^�P�Ȃǖ��O���炵�ďH�����������Ă����B�u�˂͂ǂ�������Ă��A�J�o�C���c���^�P�A�J�L�V���W���s�Ă���B �@�āE�H���̂��̍��݂��Ă��邨�A�ł�������̃L�m�R�ɏo������킯�����E�E�E���ł������̂ł͂Ȃ����������B |

|

|

|

| �P�a�Q�O��������V���I�j�^�P | �A�J���}�h�� | |

|

|

|

| �P�a�Q�O�����߂��W�����{�T�C�Y�̃V���e���O�^�P | ||

|

|

|

| �ǂ����@�J�o�C���c���^�P�̉Ԑ��� | ||

|

|

|

| �J�o�C���c���^�P | �J�L�V���W������ | |

|

|

|

| �J�L�V���W�̗c�ہ@��I�ŔG��Ă���� �k�����c�o�^�P�̗c�ۂɂ����Ă���@ |

�k�����c�o�^�P�@�c�� | |

|

|

|

| �E���x�j�z�e�C�V���W �c�ۂł����������r�ő��݊������� |

�v���Ԃ�ɕ��̕t�����̐����C�����ʐ^�ł������� �V���n�c |

|

|

|

|

| �e���O�^�P | �R�e���O�^�P���h�L | |

|

|

|

| �����T�L�V���W�@ �F�����Ȃ����̊����̎��͑f�G |

�A�L���}�^�P�ł�����ł��傤�H | |

|

|

|

| �v�X�ɖ����̃A�I�C�k�V���W | ||

|

|

|

| �A�I�C�k�V���W�@�E�q | �A�I�C�k�V���W�@�S�q�� | |

|

|

|

| ���тł̓P���E�W | �����ȃC�{�C�{�̖E�q�@�P���E�W | |

|

|

|

| �L�\�E�����^�P | �L�\�E�����^�P�@���F���@�P�������ȖE�q | |

|

|

|

| �L�\�E�����^�P�@�S�q�� | �W�����{�T�C�Y�̃A�J���}�^�P | |

|

|

|

| �}�ӂ�����ƉāE�H�̂��̂��Ƃ��邪 ���͔ӏH�̂��̂��Ɗ����Ă���@���G�M�^�P �@���G�M�͉萁�̑��̖G���̂悤���� �K�̉�̐F���G�K�����G�M�@ |

���G�M�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| ���G�M�^�P�@�S�q�� | ���G�M�^�P�@���V�X�`�W�A�ƒS�q�� | |

|

|

|

| �V���g�}���^�P���ڂɕt�� | �N���A�V�{�\�m�{�������E�^�P | |

|

|

|

| �N���A�V�{�\�m�{�������E�^�P�@�E�q | �N���A�V�{�\�m�{�������E�^�P�@�q�X�E���� | |

|

|

|

| �E�q�T�C�Y�ł����Ɓ@�����ł͂Ȃ��@ |

||

|

|

|

| �q���q�K�T�q�g���^�P�@�V�X�`�W�A | �Ɠ��̈��L�@�j�I�C�L�V���W | |

|

|

|

| �j�I�C�L�V���W�@�E�q | �j�I�C�L�V���W�@�S�q�� | |

---�@�͓�����s��Kb���烁�[�������������܂����@--- �@�@�u�����́B�͓������Kb�ł��B�@�����ɂ��ꏏ�����������̂ł����A�p�\�R���̌̏�Ń��[�����ǂ߂��A�c�O�Ȃ���Q���ł��܂���ł����B�@�@�ޗnj����Ń}�C�^�P����ꂽ�����ł����A�挎�����̂Ƃ���ł��a�̎R�Ń}�C�^�P���̂�܂����B���N�̓}�C�^�P�̓�����N�Ȃ�ł��傤���H�@ �@�����A�ѐD�����ɍs���ė��܂����B���܂łɌ������Ƃ��������炢��������̂��̂����o�Ă��܂����B�@�܂��ڂɓ������̂��A�A�J���}�h���i�����x���I�j�B���ƁA�����鏊�ɃJ�L�V���W�i�c�O�I�j�B�����T�L�V���W�����傱���傱���ƁB�V���n�c�Ɍ����܂������V���n�c���h�L�H�ƁA�A�J���}�^�P�H������܂����B�����A�������̂̉���������Ȃ��̂������āA�}�ӂŒ��ׂĂ�����ł��܂���B���ł��傤���H�@�������܂œ���ƁA���}�h���^�P���h�L�����������Ă���A���n���Ă��܂����B�@�Ȃ̂ō����̔ӌ�т͂��̂��s�����i���}�h���^�P���h�L���낢�끕�����T�L�V���W���с��m�E�^�P�Ă�Ղ�j�ł����B�v �@---�@�����̃A�J���}�^�P�傫���ł��ˁB��N�����̎悵�����̂́A��㎩�R�j�����ق̕W�{�ɂ��Ă��������܂����B�H�͂Ȃ�ł��傤�H�ʐ^�ł́A�J�L�V���W�Ɍ�����̂ł����H�isimo) |

|

|

|

| �A�J���}�h�� | �A�J���}�^�P | |

|

|

|

| �V���n�c���h�L | ���}�h���^�P���h�L���낢�� �������T�L�V���W���с��m�E�^�P�Ă�Ղ� |

|

|

|

|

| �H | �H |

�@�@����̓ޗnj����̂��̂��o����݂�ƁA���悢��H�̃L�m�R�̃V�[�Y�����n�܂����������B�����Ȃ�ƁA�s���Č������Ƃ��낪��t�B�a����ʂ֑��������Ă݂�B���̐�����ӂ�̃A�~�K�T�^�P�̃|�C���g�֍s������N�ɔ�׃A�~�K�T�^�P�̏o�����Ɉ����B���܂��ɒ��H���������A�y�Y�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����ł��A�I�E�M�^�P�Ƃ̕s�v�c�ȊW�̓o�b�`���ڌ��B�A�J�n�c�̕ʛl����A�v���Ԃ�ɏo�������g�L�C�����b�p�^�P�̔������F�����Ɋ����B�z�e�C�V���W���Ɠ��̕\��B�@�u�i�тł́A�E�X�L�u�i�m�~�^�P�A�c�L���^�P�A�����T�L�A�u���V���W���h�L�Ȃǂ��o�Ă��邪���ړ��Ẵk�����c�o�^�P���h�L�ɂ͏o�����Ȃ��B �@���ǁA�Ƃ̋߂��̓�͓��̊ώ@�|�C���g�ɗ������V��ŋA��B�ĥ�H�̂��̂��̍��ݏ�ԂŎG���ȃL�m�R�ɏo�����B�@ |

| ���@�a��R�E�G�̂��̂� | ||

|

|

|

| �I�E�M�^�P�ƃA�~�^�P�̃y�A | �A�J�n�c | |

|

|

|

| �A�J�n�c�@�E�q�@ | �A�J�n�c�@�S�q�� | |

|

|

|

| �g�L�C�����b�p�^�P | �g�L�C�����b�p�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �g�L�C�����b�p�^�P�@�S�q�� | �z�e�C�V���W | |

|

|

|

| �z�e�C�V���W�@�E�q | �z�e�C�V���W�@�S�q�� | |

| ���@��͓��̂��̂����� |

|

|

|

| �g�K���c�L�~�^�P | �g�K���c�L�~�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �g�K���c�L�~�^�P�@�S�q�� | �E�X�L�e���O�^�P�@�c�� | |

|

|

|

| �E�X�L�e���O�^�P�@ | �E�X�L�e���O�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �E�X�L�e���O�^�P�@�S�q�� | �V���Q�J���^�P | |

|

|

|

| �q�C���x�j�q�_�^�P | �x�j�q�K�T | |

|

|

|

| �Ǝ������Ɓ@�x�j�C�����V�^�P | �x�j�C�����V�^�P | |

|

|

|

| �E�X�L�e���O�^�P���Q�� | �J���o�L�c�l�^�P | |

|

|

|

| �J���o�L�c�l�^�P�@�E�q | �J�o�C���c���^�P����������o���� | |

|

|

|

| �T�}�c���h�L | �T�}�c���h�L�@�E�q | |

|

|

|

| �T�}�c���h�L�@�S�q�� | �T�}�c���h�L�@���V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �J�L�V���W���ڗ��� | ||

|

|

|

| �J�L�V���W�@�E�q | �J�L�V���W�@�S�q�� | |

|

|

|

| �n�^�P�V���W | �E���x�j�z�e�C�V���W | |

|

|

|

| �E���x�j�z�e�C�V���W | �N�T�E���x�j�^�P | |

|

|

|

| �E���x�j�z�e�C�V���W�@�E�q | �N�T�E���x�j�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �E���x�j�z�e�C�V���W�@�S�q�� | �N�T�E���x�j�^�P�@�S�q�� | |

| ���@�E���x�j�z�e�C�V���W�ƃN�T�E���x�j�^�P�̍��ق͖E�q���݂Ă����ɂ͂悭������Ȃ��B ����I���ق̂ق����傫���悤�Ɏv���B�����A�E���x�j�z�e�C�V���W�ƃC�b�|���V���W�̈Ⴂ�� �}�ӂ�ǂ�ł����ɂ͗����ł��Ȃ��B�N�T�E���x�j�^�P�łȂ��Ɗm�M�ł��A�������J�X����� �w�ʼn������悤�Ȗ䂪������̂̂ݐH�ׂĂ��邯�ǁE�E�E�H�i�P�O/�P�X�ꕔ�����j |

||

�@�}�Ȏv�����ŌĂт������u�ޗnj����̂��̂��v������������A�V���ɎQ�����Ă��ꂽK����Ȃ�13�l�ł̂ɂ��₩�Ȋώ@��ƂȂ�B �@�W���n�_�̂�����O�ŁA�i���^�P���h�L�A�J���]�E�^�P�E�E�E�ώ@�R�[�X�ł̃����T�L�V���W�E�E�E�B�G�ߊ��������ȃA�B�����͉����H�{���ɐ^�~�̂��̂��ȊO�͑S�č��݂��Ă��銴�����B �@�������̃R�[�X�ł͂P�������炢�̉����ŏI����Ă����̂ŁA�R�[�X��S�ĕ������Ƃ�ړI�ɕ������̂ŁA���Č��Ȃ����Ƃɂ����L�m�R�������L�����͂������AHi����ɂ��肢���������ɋL�ڂ��ꂽ�L�m�R�����łV�O����Ă���B �@�f���炵���炿��̓V�R�V�C�^�P�B���̌��̓V�R�����B�{���ɕ����オ��J���������肪�k���A�s���g�������Ă��Ȃ��B �@�}篁A�ޗnj����߂��ɂ��Z�܂���Dm����Ɍg�тŘA�����ė������Ă��ꂻ���ȂƂ����T���Ă��������������ށB �@�L�N���Q�A�i���^�P�A�V�C�^�P�A�J���J�T�^�P�̉��E�Ӟ��E�ݖ����̃X�[�v�B�����E�}�X�^�P�E�J���J�T�^�P�̓^�W����ŏĂ��Ă��������B�@�i�ʐ^�F���h�ȕ����j |

|

|

|

| ���ƃI�I�����C�^�P�@���ɂ͓ł��̂����ƕ�����̂��H �@���߂Â��Ă������A���ɂ���C�z�͂Ȃ����� |

||

|

|

|

| ���~�̖̂����ɂ́@�A�J���~�^�P�@ ���̃G�N�{�������I |

�E�X�^�P����������ꂽ | |

|

|

|

| �R�c�u�^�P���A�`���R�`���� | �J���]�E�^�P���ā@���̎��G�������H | |

|

|

|

| �Ă��Ă��A�X�[�v�ł��]���̖��@�J���J�T�^�P �߉���ƊԈ��Ȃ����M���Ȃ��ƁA�G��Ȃ������悢�@�����Ă悭��ʂ����� |

||

|

|

|

| �a�Q�O�������y��������@�}���g�J���J�T�^�P�@�H�E�ŕs�� | ||

|

|

|

| �R�K�l�L�k�J���J�T�^�P�@�c�� | ���H����Ԃ��� ���Ƃ��c����F�@�g�L�C���q���^�P�@ |

|

|

|

|

�`�F�b�N�s���ł����B�ŋ߂̐}�ӂł� �L�łƂ���Ă���i10.10.24�����j |

�����Ȏ��F�Ɣ����Ԗ� �����T�L���}�h���^�P |

|

|

|

|

| �W�����{�@�V�C�^�P | �i���^�P�@�X�[�v�̎|�݂̂��Ƃ� | |

|

|

|

| �i���^�P���h�L�@�Ă̗[���̂��Ƃɂ悭���邪 ���͂����H�̂͂������E�E�E |

�q���R�i�J�u���c���^�P�@�c�� | |

|

|

|

| ���̐芔�̃n�i�r���^�P | �}�X�^�P | |

|

|

|

| �ޗǂ̓s�S�Ł@�쐶���� | �����ɗΐF���c��@���J�N�T�^�P | |

�@�@�@�@---�F�{��Hr�����胁�[�������������܂��� �u�E�E�E�����͑啪�̐X�ь����ɉ������Ă��܂����B�@���ԏ�ɒ����A�����͂��߂�Ƃ����Ȃ�ł��A�����Ȃ�B���[�͂܂��Ԃ̒��ɂ��܂��B�������̂̓R�K�l�^�P�̑�Q���i���R�Ocm�łP�Om�̒����j�A�����������[���Ăтɍs���A��т̂��܂�Ԃ̑O�ŏ���肵�Ă��܂��܂����B���͔O��̃n�^�P�V���W���R�K�l�^�P�̉��ɏo�Ă���̂����Ă�������ł��B��B�ɓ]���Ă���̂��Ă��Ȃ������L�m�R���n�^�P�V���W�B�O��̊ώ@��ł̓x�e�����̂����ɕ����Ă��炢�܂������A�����ł͍̂��Ă��܂���B�͂�莩���ō̂肽���B������傫�Ȃ���ςȊ��̂��I�B�@�����̖{�Ɂu�R�K�l�^�P�̋߂��ɂ̓n�^�P�V���W������B�v�Ə����Ă���̂��v���o���āA�R�K�l�^�P�̌Q���߂���T���āA���̒ʂ�ɑ傫�Ȋ����R������܂����B�@�R�K�l�^�P�͏L���Ɛl�ɂ���Ă͒��ł���Ƃ̋L�q����h������l�����܂����A�ȑO�H�ׂ��Ƃ��͊��ɐA�������Ɖ��F�����ƏL���͋C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A�K�x�Ȏ��������Ǝ|��������A�卪���낵�Ŕ����������������Ƃ�����A���R�̂��Ƃ����y�Y�ɁB�n�^�P�V���W���R���łPkg������܂����B��̒������Ŕ��������}�C�^�P�ƍ��킹�ăL�m�R�Â����̗[�H�ł��B�v |

|

|

|

| �啪���̐X�ь��� | �R�K�l�^�P�@��Q�� | |

|

|

|

| �R�K�l�^�P�ƃn�^�P�V���W | ����̂��̂����� �i���}�C�^�P�ƃR�K�l�^�P�̓V�Ղ�A �n�^�P�V���W�ƃx�[�R���̒����u�߁A �R�K�l�^�P�̑卪���낵�j |

�u�E�E�E�l�q�����ɎR�ցB�@����ƁA�H���n�܂������ȁH�Ċ����B�@�g�L�C�����b�p�^�P�̗c�ۂ������炱����ɁB�@�F�̔Z���̔����̔����̂ƂR��ޏo�Ă�B�A�~�^�P������Əo�������B��������������݂�Ȓ��ɐH���Ă�B�@�n�c�^�P���������̂�����ق�B�@�}�c�o�n���^�P���������̂��R�������Ă�B���������[�ɐ����Ă�H�@�I�E�M�^�P�̏������̂���A�A�~�^�P�ƃZ�b�g�Ő����Ă�ƌ����������������I�@ �@�~��ė��āA�Ԃ̎��ӂ����낤��B�@�J�o�C���c���^�P���ł܂��Đ����Ă��B�J�������t�E�Z���^�P�H����B�@�A��ɁA�������̃n�C�L���O�R�[�X������Č����B�@�����f�b�J�C�L�m�R���E�E�E�E�X�L�����m�J�T�H�ł��^�����₵�H�@������̂����ƁA�h�N�c���^�P�ł����B����ɂ��Ă��f�J�C�I �@���[�ɁA��H�L�m�R�H���H�ǂȂ��Ȃ��Ă�́H����H�@�ǂ�������A�Γ˂�����Ď̂ĂĂ�̂ł����B�����n�^�P�V���W�́H�@����ȏ��ŃL�m�R��肵�Ă�z������Ƃ́B�@���̕ӂɁA�������n�^�P�V���W�����Ă���ȁ`�E�E�E�����������E�E�E�ѓ���`���ƁA�������Ƃ����������I�E���x�j�z�e�C�V���W�B������Əオ�������Ńf�b�J�C�C�O�`���L�����̂Ō��Ă���A���}�h���^�P���h�L���ۂ��ۂ������Ă��B -------------------�@�����A�[���̃j���[�X���E�l�_�j�Ă���Ă��B�@�}�_�j���}���E�C���X�Ŏ��S����P�[�X���L��Ƃ��B�������R�ŁA�W���[�X�������Ƃ��Ⴊ��A�G�Ƀ_�j�������Ă��B���N�A�R��ڂőO��A���ĕ���E���ł���A�J�[�y�b�g�Ƀ_�j�������Ă��B�i�ʐ^�̃_�j�V�`�Wmm�ʂ���j�Y�{���ɂ���������h�����������������ł��B�݂Ȃ���C�����āI�v �E�E�E�������A�ޗnj����ŊF��Su����́u�܁������ւ�v�̘b�����Ă��܂����isimo) |

|

|

|

| �`���b�g�F�̔����g�L�C�����b�p�^�P | �J�������t�E�Z���^�P�H | |

|

|

|

| �L�J���n�c�^�P�ގ��� | �E���x�j�z�e�C�V���W | |

|

|

|

| �`�`�A���^�P | �k�����C�O�` | |

|

|

|

| �}�c�o�n���^�P | �A���^�b�`���u���L�m�R | |

|

|

|

| ����T�C�Y�̃h�N�c���^�P | �v���ӁI�}�_�j |

�@�@�A�x�͈��Q�̐����s�ōs���Ă������{�ۊw��Q�t�H�[���ɁB�A�x�̓��H�̍��G��z������Ƒ̗͂Ɏ��M���Ȃ��ăt�F�\���[�ʼn����B  �@8�������n�ł̃t�b�g���[�N�͒P�Ԃ̕����y�����ƁA�P�Ԃŏo�����邪�A�t�F���[����ŏ�D�҂��̊ԂɃr�V���k���B��D����A�������C�r�L�̉��Ő��������܂��������B�@9�������A���\�`�ɒ��������V�C�͍D�]�����A�J�̒��̃c�[�����O�͂����B���H�����̓X�����Ȃ��J���Ă��Ȃ��B�����܂ł͂���N�A�n�E�X�ŋv���Ԃ�Ɉ�j�����ĉ���ŋx�e�B���H��A�ߌォ��X�^�[�g����u���ɁB �@8�������n�ł̃t�b�g���[�N�͒P�Ԃ̕����y�����ƁA�P�Ԃŏo�����邪�A�t�F���[����ŏ�D�҂��̊ԂɃr�V���k���B��D����A�������C�r�L�̉��Ő��������܂��������B�@9�������A���\�`�ɒ��������V�C�͍D�]�����A�J�̒��̃c�[�����O�͂����B���H�����̓X�����Ȃ��J���Ă��Ȃ��B�����܂ł͂���N�A�n�E�X�ŋv���Ԃ�Ɉ�j�����ĉ���ŋx�e�B���H��A�ߌォ��X�^�[�g����u���ɁB���@9���ߌ�u�� �{�茧����ψ���؏G��搶�u���B�̏Ɨt���т̂��̂��v�A�X�ё��������������͐搶�u���E�ۑ̌n�����ނ̍ŋ߂̓����v�A�����Ȋw�����ٍז�搶�u�ŋ߂̎q�X�ۗނ̕��ށv�A�������������V�h�j�u�C�O�`�ޕ��ނ̌���ƍ���̉ۑ�v�B�^�C�g��������ƂƂĂ����͓I�ł����Ƃ����Ƃ��b���Ă������Ǝv�����e�����A�Z���ԂŃT�����̕����ł��I���Ƃ����̂��c�O�B �@ ���@10���̓R�[�X�ɕ�����ώ@�� �@�Z�F�̐X�i�t�H���X�^�[�n�E�X�j�R�[�X��I���B�V���J�o�т�����Ƃ̕����Ɂu�x�j�e���O�^�P�ɏo�����邩���v�Ɗ��҂��āB�E�E�E�M�B�Ȃǂ̃V���J�o�тƈႢ�����ł͂Ȃ��{�����v������菭�Ȃ��B������ő��̃O���[�v�̎����A�����W�{������ƁA�ʔ������̂�����������B���̂��̏o������͗\�����ɂ�������d���Ȃ��B �i�ʐ^�F�A�P�{�m�\�E�j |

| ���@�Z�F�̐X�̂��̂����� | ||

|

|

|

| ���ւŁ@�����Ȃ�@�n�^�P�V���W�̌Q�� | ���̉��ɂ́@�m�{�������E�^�P | |

|

|

|

| �H�̉J�オ��@�`�V�I�^�P�������� | �J�ɔG�ꂽ�@�A�L���}�^�P�����͓I | |

|

|

|

| �ӏH�`�~�ɂ悭���邪 �X�M�G�_�^�P�̃I�����W�̕����ƂĂ��Y�� |

���傤�ǁ@�����߂���x�̑��� �L�\�E�����^�P |

|

|

|

|

| ���j�[�N�Ȏq�@�V���^�}�^�P | �T�N���^�P�i�߉���H�j | |

|

|

|

| �V���J�o�тŃx�j�e���O�^�P�Ƃ̍ĉ�͉ʂ����� �V���k�����C�O�`�� �J���}�c�̋ۍ��ۂ����班�����ꂽ�Ƃ���� �J���}�c���������悤�� |

�V���k�����C�O�`�̓Ɠ��̊ǍE | |

|

|

|

| ������ł�Entoloma�@sp.�̂܂� | �����T�L�V���W | |

|

|

|

| �X�M�q���^�P | �c�`�X�M�^�P |

���@11���@�������ΒȎR�� �@�{���͂܂Ƃ߂̉�������̂����A�T�{���đ������ΒȎR�ցB �@�{���͂܂Ƃ߂̉�������̂����A�T�{���đ������ΒȎR�ցB�@�M�����Ȃ��قǐ���n������A����������̈ߗނ𒅂邪�P�Ԃ̒��͊����B �@���[�v�E�F�C���~������n�߂�Ƃ����Ȃ�n�i�C�O�`�A�V���k�����C�O�`���o�Ă���B�J���}�c�������Ă���B �@�����ɐF�Â��n�߂��ΒȎR�߃u�i�т̎U���B�n�ʂ�����Ə����ȃE�X�L�u�i�m�~�^�P���s�Ă���B�������āA�Ȃ��Ȃ��s���g�������Ă���Ȃ��B���Ⴊ�݂���Ńs���g�����킹�Ă���ƁA���\���̂��ɋ��������l�������A10�l���炢������t���Ă��ă~�j�ώ@��B�c�L���^�P���r�b�N�����邭�炢��������o�Ă���B�L�����^�P�A�i���^�P���o�Ă���B�u�i�|�̓��L�c���K�l�^�P���ʔ����`�B�A��̃t�F���[�̎��Ԃ��C�ɂȂ�r���Ő܂�Ԃ��B����̃��[�v�E�F�C�ɏ�鍠�ɂ͎R�͔����_�ɕ����Ă����B |

|

|

|

| ���[�v�E�F�C���~��ā@�r���X�̕��������� �X�X�L�����z���ċP���@���ꂽ�C�����悢 |

�F�Â��n�߂��@�ΒȎR | |

|

|

|

| �W��1450���̐��A�Ё@�Β� | �V���k�����C�O�` | |

|

|

|

| �V���k�����C�O�` | �V���k�����C�O�` | |

|

|

|

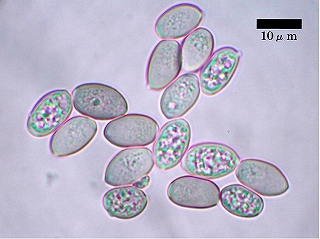

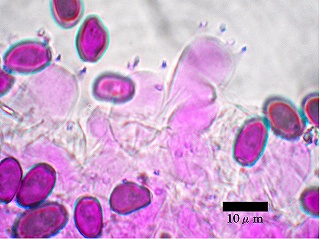

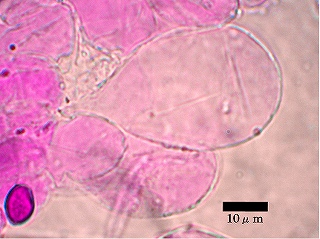

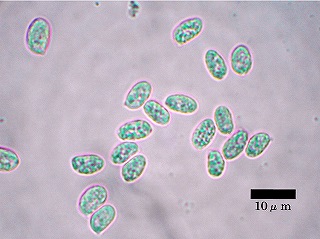

| �V���k�����C�O�`�@�S�q�� | �V���k�����C�O�`�@�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �n�i�C�O�` | �n�i�C�O�`�@�E�q | |

|

|

|

| �n�i�C�O�`�@�S�q�� | �E�X�L�u�i�m�~�^�P�����ʼn��� | |

|

|

|

| �E�X�L�u�i�m�~�^�P�����ʼn��� | �L�����^�P | |

|

|

|

| �V�n�C�^�P �x�z�H���w�H�l�t�H�l�s�H���t�H ���̃p�\�R���ł͕ϊ��ł��Ȃ� �V�n�C�����w�@����������Δ[���I |

�N�`�x�j�^�P�i�z�E�x�j�^�P�H�j | |

|

|

|

| �c���K�l�^�P | �c�L���^�P�@�c�ۂ��� |

�@�@�A�x�͈��Q�̐����s�ōs���Ă������{�ۊw��Q�t�H�[���ɁB �@�@�A���ă��[�����݂�ƒ��Ԃ��炽������̂��̂�������Ă���B �@�@�l���̂��̂��́̕A���ܐ������ł��B�@���Ԃ����ꂽ�l�k���Љ�܂��B |

---�@�nr�����胁�[�������������܂����@---�@

---�@�nr�����胁�[�������������܂����@---�@�@�u�@�Ȃ��Ȃ��̉J����̃C�B�����ɐh�����܂炸�A���o�̎d���A��ɘa�̎R�̎��Ƃ֒e�ۋA�ȁ��@8���͒�����[���܂ŃL�m�R�ɗV��ł�����Ă��܂����B�@�A��Ȃ�A�I�J������u���܂��A�����łƂ�Łv�Ɗ������I�@�~�J�ɉ䂪�Ƃ̌Â�����g���Ă�����͔|��֑��Ŗ��߂Ă�������@��������Ƃ��������������I�I����A��x�Ɍ�����Ă������ǁA�Ă̏����ō��N�͑ʖڂ��Ǝv���Ă����̂Ŋ������ЂƂ�����@�������������ĂȂ��������炩�A���҂��ɖ�������Ă��܂��Ă܂������A���n���Ă݂��400�����܂��܂��u���Έ�������ȂƎv���܂������A���̐V�����c�ۂ��o�Ă�̂Ŏ����y���݁E�E�E���x�͂ƁA�ʖڌ��ő傫�Ȗh���V�[�g�ŕ����Ă��܂����B �@�̂������炻��Ȍb�݂Ƀz�b�N�z�N�A������R�ց�@�H�{�Ԃ��Ǝv���������ՁA�����̗ނ����Ȃ��g���̒��Ԃ����Ȃ��B�@�������E�E�E�ƁA�挎�_�˂ŏo�n�߂��l�`���������̂��v���o���A�V���֍s���Ă݂�ƁE�E�E����Ȏd�オ���@�������������ŐV�N�ő傫�ȉI���̑N��ȍ��聙�T���߂ɍ̎悵���̂ɁA�h�b�T���ƁE�E�E�����Ȃ��ו����������̂ň������Ԃ��Ēu���ɖ߂�B��ő|�����Čv��������2�L�����i���t���G�j�̂肷���܂����B�@�e�͕|����H�ׂȂ��̂őS�ʎ����A��v�H�ו��Ɏv�Ă��A���ꂩ��䥂ł�\��ł��B �@�d��Ȃ����āA�ēx�ʃ��[�g����ړI�n�ց�@ ���N�̋L���ɑ_�����߂Ċ���Ă݂�ƁA�h���b�h���h���h���b�Ɓ��@����ł݂�����ƐV�N�����Ǒ��I�ۗւɂȂ��Ă���I�H�@���ǂ����ɓy�U���肩�ȁH����͑��Ǒ��̗ւ��h�y�U�h�Ƃ��܂����@�l�{�قǍ̂����������Y�b�V���E�E�E�u��������ł��I�I�v�i�ʐ^�F���Ǒ��j

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�u���ɑ܂���Y�b�V���B��͂�F��̋ۗj���͈Ⴄ�I�@�̂����̕s�슴�ȂNJ��S�ɉ����B�@�u���B��������H�v�Ɛ��������������ȁA �@�u���ɑ܂���Y�b�V���B��͂�F��̋ۗj���͈Ⴄ�I�@�̂����̕s�슴�ȂNJ��S�ɉ����B�@�u���B��������H�v�Ɛ��������������ȁA�u�₩�ȉ����Y�������X�T�P��������B�@�ړI�̏ꏊ�ɓ�������Ȃ����F��ⴑ���������o��B�_�炩�����₩�B �@�@���ƁA���ɏo���I�l�Y�~�m�e��iⴑ��j�E�E�E�s�I�@�܂��c���������͑������`���`�A�����₩�Ȕ��B�v�X�����Â��āE�E�E�E���E�Ɂ���D���̔������V�o���`�i�I���D���j�N�������{�b�R�{�b�R���@�����E�E�E�̏�Ɏ|���Ď���ǂ��B�ʂ�������c�ۂ͕������ƃX�|�b�Ɣ����Ē��������瘺���Ɋۂ����K�܂Ŕ�����B�T���߂Ȃ���������ۂ�������n�[������o��B�������������ĕ@�̂܂ŏo�Đ�ցAⴑ������܂�ɓ��₩�A���J�ŃN���N�����Ď��n�s�\�E�E�E�������̎q��̏ꏊ���߂��B �@�E�E�E��H���������I����́Iⴑ������̗�̐�ɁE�E�E�厇�Ǒ����I�������Ă�������@�v�킸�����グ�Ă��܂����B�Ȃ���ґ�ȃ��j�b�g���낤�B���C��ۂĂ�킯���Ȃ��A�ُ�ȃe���V�������v�i�ʐ^�Fⴑ��E�厇�Ǒ��̃��j�b�g�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�u�@����O����́u�F�삫�̌Ó��v�̋ە�͋����������܂��ˁA�L��������܂��B�@����ɂ��Ă��A����̗܂ł��A����ȃV���ɂ߂��荇������A�A�A�B�@�����i�J�̗\��j�͏o������ƈꏏ�ɓޗǂ̍��~�R�i�����܂ǂ�܁j�ɃL�m�R�����߂ă~�j�ώ@������܂��B�@����@Hu�v �E�E�E�u>Hu�����@�{���Ɍb�ݖL���ȎR�X�ŁA�����Ƒ���L���Ή����ʖ��R���̂�����܂ł߂���߂����̐��E���L�����Ă��܂��B�@�n���̃��C�o���͊F�A�e�ʓ��l�̋����A����̓�l�ł��܂ɘb���ނ̂��������E�E�E�B�o�������m�����z���������Ƃ���B�v�iO������j

|

�u�����͓y�j���A�x������������J�A�R�ɓ���̂����������c�c�ʔ����j���[�X�ł������Ă��Ȃ����ȁH�@���[�����J����O����́u�F�삫�̌Ó��A�H���̌b�݂Ɋ��܁v����ʂɔ�яo���Ă����B�@�ŏ��̎ʐ^�̓f�J�C�����c�c�G�G�b�I����ȂɊȒP�Ɍ�����́H����O����̃I�J�������̂��ڂ��ȁI�Ǝv������A�͔|�炵�����͂Ƀ`���b�g�[���B�@�������A���̌オ�X�S�C�c�c�l�`����2Kg�A�����ő��Ǒ��̑�Q���u�y�U�v���c�c���ʂ�ǂ��Ȃ�����čs�����܂ł��S��������n�߂�c�c���{�l�̃h�b�L���R�I�h�b�L���R�I���������������B�����Ĕ����X�T�P�A�I���D���A������n�[�Aⴑ��c�c�����āA���ɑ厇�Ǒ��ɂ��ǂ�����B�@�����A�����܂ŗ���A�S�͒����A�J�`���[�V�[�̔@����͓�����c�c�т̒��Ŏ����ꏏ�ɗx���Ă���C�����I�A������O����̕��͂��x���Ă���A�C���C���嗐���ł͂Ȃ����I�@���̒��q�Ȃ�F��́u�R�W�̃c�r�N�\�v�Ȃڂɓ���Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�@�y�������|�[�g�A�L���������܂����B�@�v �E�E�E�u>Dm�����@�@���肪�Ƃ��������܂����@���x���R�ɓ����Ă܂������܂��A�����ɂ͏o��Ă܂����@�n�m���Ō����ĖႦ��悤�ȋ���Ȍ��ؕ����́A���Ȃ萅���Ǘ����Ȃ��Ƃ������܂ł͈炽�Ȃ��悤�ŁB�@�̂����̕s�슴���炠��ȏ�ʂɎ��X�����ނƁA�����ǂ����Ă悢�̂��������ł����@���̂��̐_����Ɏ�����킹�Ă��������Ȃ�悤�Ȍb�݂ł��B�@�ې_�Ђ̂��D�ƂȂΊω����Z�b�g�ŕ������J���Ă܂����A�����v������̂��Ȃ��@���É��̂��̂���t�ɂ��A���y�̈̐l�E�F�킳��̂�����Q���Ă���������ƁA�R�W�̃c�r�O�\�����������ׂ����������Ȃ��v�iO������j |

�@�u���������S�n�̎R���s�B��̂����肪�s�[�N�A�Ȃ�ł����A���̌�����X�ƂȂ��Ȃ��̖ʁX���B �@������ԂɂȂ�����O�@�M������A���F��ⴑ���������n�܂�A�������낻��Ƒ҂���т��ԑ�������@�o�n�߂͂������Ԃ�Ȃ̂���R�B�R�����o�Ă���E�E�E�ƒT���ƁA�v���Ԃ�Ɍ������̂����������B�������z�b�Ƃ���炾�B

�@�����Č㔼�₽��Ɩڂɕt�����X�^�C���b�V������n�����B����͂̌��@�����l�̃L�m�R�ڂ̒��ł��ЂƂ����n�B�͋��ŁE�E�E�B�Ȃ������������������Ȃ�ł������@�V�炽���͏��Ȃ��A���₩�������̂͂������F�ߑ������B�E�E�E�C�̂����������͑唼���H�ۂ������悤�ȁi���t���j����ȓ������邩���������\��ʂ�ɓ܂��Ă����̂ő��߂ɉ��R�A�n���̖Ҏ҂ƂЂƓ��킢���ďI���B�@�Ō�Ɏ��n�����L�m�R�B���y���|�����Ē���l�`���̂ƁA��������Ǒ��̍��肪�L�����Ă��܂���@�I���D����厇�Ǒ��Aⴑ���ԑ��E�������E������n�[�E�����X�T�}�B�����ԁB�@�����A�u�܂����ɂ��Ȃ����v�ƕ|������A�l�Y�~�m�e�����̓K�b�`���Ə����u���Ă����悤�Ɍ����e���B�v �@�E�E�E�uO���̂��R�A���ς�炸�������ł��ˁB�@��������܂ɂ������Ǝv����������܂����A�s�s�ߍx�ƈႢ��͂莩�R�̌��݂��Ⴄ�̂ł��傤���B�v�i�����s��Ym������j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�u���R������Ă��Ă������ʂ������ƌ���A�����₷���Ȃ�܂����ˁB �@�������̂����̃R�[�X������Ă��܂����B�A�J���}�h����m�E�^�P�A�e���O�^�P��V���I�j�^�P�ƉĂ��Ђ��ς�Ȃ�������X�ɏH���}���Ă���悤�ł����B�������������̂̓����T�L�V���W���Q�����Ŕ����A�H�������I���H�@�i���^�P����������A�����N���^�P�����������ł��傤�ˁB�@�v

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�u�Ή��t�F�A�[�œ��키�n���u�ˌ����ł̂��U�����̂��ł��B �u�Ή��t�F�A�[�œ��키�n���u�ˌ����ł̂��U�����̂��ł��B

�@����̌F��Ó��̂��̂����[���⒋�O��Ym����̃��[�����A�J�ŏo���Ȃ���������̗~���s���������@�J�͗l�̒��A�����Ă��܂����B�i�J���M���A�A��͂т���ʂ�ł����u���ł��B�j

�@���߂Č����I�j�t�X�x�H�i�V�ۂȂ̂ŁA���Ԃ�ł��B�E�E�E�E�I�I�m�E�^�P�����j�@���a3�����炢�͂���N�T�n�c�n�̃t�F�A���[�����O��V���\�E�����^�P�̌Q���ȂljJ�ɒǂ��ċA��܂������A�܂��܂��ڂɕt�������ώ@�ł��Ȃ��������̂��������A�����܂��s�������ȁH�Ǝv���邨�U���ł����B�V���W�n���Ǝv���̂ł����A�����璲�ׂ����A���̂�2����Y�t���܂����B�N���m���Ă���l����������Ă��������B�������Ă��锖���̂��̂��̓c�c�W�̐A�����݂̒��ɂ��Ȃ�̗ʂŌQ�����Ă܂����B������������Ă��钃�F�̂ʂ߂��Ă��邫�̂��́A�����ƃk�����͂���܂���B�@�v

�i�ʐ^�F�I�j�t�X�x�ł��傤�A�N�T�n�c�n�H�V���W�n�H---simo�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�u�������͉J�オ�蒼��ŎR�֓��ꂸ�A�W�N�W�N�C���Œ��܂ł��߂����܂����B�ߌ��������������_�s���ł������A���N�A�~�^�P���̂�閧�̏ꏊ�֎Ԃ����܂����c�c�����\�����̂Ƃ���ł����ˁB�@��T�̓��j���ɂ͉��������Ȃ������ꏊ�ɁA�����̓A�~�^�P�̍s�ł��Ă���c�c�����������������߂��Ă���B�悾���Ă̐���ώ@��̎��̉�̂��b�ł́u�����̂P�T�ԑO�ƍ����ł́A���̂��̗l������ς��Ă���v�Ƃ̎��ł������A�S�����̒ʂ�̎����ł��B�@�Â����s�̂Ɂu�c�c���Z���A�����扳���c�c�v�ƁA�̎��̒f�Ђ��L�����Ă��܂����A�����̖��ȏ�ɒZ���̂��u���̂��̖��v��������܂���B �����̋A�蓹�Ō����̉��ɎԂ��~�߁A�\���N�O�ɕ������R�֓����Ă݂܂����B �����͍��M�������Ƃ���������������āA���͖����Ȃ�A�R�̗l������ς��Ă��܂����c�c�R�����X���X�A�ЂƂƂ����~�܂炸�������x�ŕω����Ă���̂ł��ˁB�����Ŕ��Â����тɈ���ݓ����ƁA�ڂ̑O�ɔ����~�̗��b�������Ă���B�ዾ�����o���ċÎ�����c�c20cm ����������^�̂��̂��̌Q���ł��B����Ȑ������̂��̗�������̂͏��߂āc�c���ꂪ�H�ׂ��镨���H�ł��̂����H�c�c����Ȃ��Ƃ����A���̑s�ς��ɐ����Ă��܂��āA�ЂƂƂ����Ƃ�Ă��܂��܂����B �����ĉ�ɕԂ�A�L���̎���������āc�c�����O��O����̎ʐ^���v���o�����B���{�̑�^���̂�������Ɏ����ĎB�e�����A���̂��̂��ł͂Ȃ����I�H�c�c���O�͏o�Ă��Ȃ��B���̌Q�����ܑ͖̂̂Ȃ��̂ŁA�[�����̐��{�����������A������Hu��������Ă����悤�B�@�@�A��āA�p�\�R�����J���A�}�ӂ��J���A�I�I�C�`���E�^�P�ɊԈႢ�Ȃ��Ɗm�M���܂����B �������āu�����R���߂����I�A�ޗnj������`�F�b�N���Ă݂悤�v�A�J�����Ə������܂������ďo�������B�r���̂Ȃ��݂̋i���X�ŁA���������ƃR�[�q�[�����݁A�t����Ђ֔����鉺�H�X(�V���l�M)�̓�������B�@���I�̐i�芔�ɂ��̂��̊�������オ���Ă���̂����t�����c�c�H�H�H�B�ʐ^���B��A�l������Łu�i���^�P���h�L���ȁH�v�H�ׂ��镨�����m��Ȃ��̂ŁA���������S�b�\���܂֓����c�c�ǂ�����Ǝv���B�@�ώ@���Ȃ������t�߂�����Ă���ƁA�ܑ������������班���e�ɓ����āA��w�l��l�����̂����B�e���Ă���c�c�u���̒��ɂ́A���D�̎u��������̂��I�v�Ǝv���Ȃ���ߊ���āu��������܂��H�v�u����A�`���b�g���̂����c�c�v�����b���قǂɁA�������Ō��������L����H�������n�߂��B���̎�����̕����u�ޗǂ��̂��̉�́H�H�v�u�����ł��ADm�ł����c�c�A�������A����l�����������Kw����ł���ˁI�v�b�����Ă�����ɁA������l�̌�w�l�̊���L���ɂ��肻���ȁA���������ȁc�cD������v���o���̂Ƀ`���b�s�����Ԃ�v�����B����͎��̃��E���N�������ł͂Ȃ��A����������R�����̎p����͑z���ł��Ȃ��������p�A�w�A�[�X�^�C���A���̎�X�����������Ɍ��Ԉ���Ă�������O�ł͂Ȃ����I�@���͎�Ɏ����Ă���܂��J���āu����̓N���^�P���h�L�ł́H�v�B�o������͂�������グ�A�W�b�N���ςĂ���A�����ƕ@�ɋ߂Â��c�c�u����̓`���b�g�A�����̐���̓���������ł���I�v�ƁA���������Ɉꌾ�B�@�����Ă݂�ƁA����ȏL�������B�u����͂ˁA�������Ǝv���܂���v�Ƌ����Ă���������A�u�ԏ����^�̎��̃������[�ɂ͎c��Ȃ������B�A���C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂��u���̂��E����L�v�c�c�o�Ă����̂̓J�I���c���^�P���������AD���������̂͂���Ȗ��O���������ȁH�@�}�ӂŔ�r����Ƒ傫���قȂ��Ă���悤�Ɍ�����B�@�����͈�傫�ȕ��������c�c���܂ł͐}�ӂƂ̔�r����ɖڂ�D���Ă������A����ɂ͌܊����g����������c�c�ς�A�G���Ă݂�A�L���������A������Ă݂�c�c���[�ƁA�c��́u���o�v���g�����@������܂��������H�@�v |

�@����s��Ch�����胁�[�������������܂��� �u�������o�����ł����A�k�F�ō���̎����R�ɍs���Ă��܂����B�@�F�������������u�i�̎����n�̓���Ƃ̂��Ƃł��B�@�q���������Ƃ̂��ƂŒg���������͂�����̐l�͂��܂�s���Ȃ��݂����ł����A�ޗǂ͏t���R������܂�����C�ɂ����ɍs���Ă݂邱�ƂɁB �@���낢��Ȋ~�̖ƃu�i�̍��������тŁA�l�Ƃ͏o��킸�ł����A�C�m�V�V�A���Ƃ̏o��͂���܂����B�@�c�L���^�P������ŁA���ꂩ�炢���ȃL�m�R���o�����ł����A���낻��o�����I���܂��̂Ŏ������̃L�m�R�T��������ŏI��肩�ȁB�@�v�@ �@�E�E�E�F�{��Hr����u��C������@�ꏏ�ɋ�B�̂��̂��T���ł��Ǝv���Ă܂������c�O�ł��B�v |

|

|

|

| �ē��� | �A�J�K�V�̓|�ɕt�����V�C�^�P | |

|

|

|

| �����璆�ɂ��������F������������ �E�E�E�E�X�L�u�i�m�~�^�P�̂悤�ł����isimo�j |

�c�L���^�P�c�� | |

|

|

|

| �c�`�g�����` | �u�i�̎��̊k�ɕt�����L�m�R | |

|

|

|

| �u�i�̗����͂�̃c�L���^�P | �_�Ђ̂��ߓ�ɕt�����r���E�^�P�̒��� | |

|

|

|

| �}�ӎ����Ă��Ă��Ȃ��̂ŕ�����܂��� �E�E�E�j�J���`�������^�P����(simo) |

�����L�N���Q�̒��� |

�u�@�䂪�Ƃ̖ڂ̑O�Ɍ��グ�鍂�~�R�͏t�����R�̓쑤�ɂ���A���t�W�ɂ��̂��Ă���R�ł��B�@����30�N�قǂ��ȑO�͎Ⴂ���т������āA�A�~�^�P��n�c�^�P���̂�܂������A����Ȍ�͂��̂��̂�����Ă��܂���B�@���̎R�̂��̂��T�����v�悵�܂������AHu����Ǝ��̗͗ʂł͖����Ȏ��͖����ł��B

�搶�̕K�v�������A�ޗǂ܂�30���ŗ�����ƌ����AYm����ɖ��������肢���܂����B

�u���͓���Ɏ��M�͂Ȃ����c�c�v�ƌ�������邪�A��X�Ƃ̓��x�����Ⴂ�܂��B �u�@�䂪�Ƃ̖ڂ̑O�Ɍ��グ�鍂�~�R�͏t�����R�̓쑤�ɂ���A���t�W�ɂ��̂��Ă���R�ł��B�@����30�N�قǂ��ȑO�͎Ⴂ���т������āA�A�~�^�P��n�c�^�P���̂�܂������A����Ȍ�͂��̂��̂�����Ă��܂���B�@���̎R�̂��̂��T�����v�悵�܂������AHu����Ǝ��̗͗ʂł͖����Ȏ��͖����ł��B

�搶�̕K�v�������A�ޗǂ܂�30���ŗ�����ƌ����AYm����ɖ��������肢���܂����B

�u���͓���Ɏ��M�͂Ȃ����c�c�v�ƌ�������邪�A��X�Ƃ̓��x�����Ⴂ�܂��B�@����9��������ߌ��2�����܂ŁA���������t���Ă͐}�ӂ��J���A���C���C���J���K���c�c���Ԃ̊|����T���ł����B�`���b�g���܂������A���Ɋy��������ł����BYm����A�L���������܂����B �@���~�R�E���̂��T��(10,10,11,) �c�cYm,Hu�AD�� (1)�I�I�C�`���E�^�P�@(2)�J���J�T�^�P�@(3)�C�k�Z���{���^�P�@(4)�z�R���^�P�@(5)�j�K���N���^�P�@(6)�^�}�S�^�P�@(7)�x�j�^�P�ށ@(8)�q���J�o�C���^�P�@(9)�L�c�l�m�n�i�K�T�@(10)�J�����^�P�@(11)�i�J�O�������m�J�T�@(12)�����T�L�V���W�@(13)�m�E�^�P�@(14)�L�j�K�C�O�`�@(15)�e���O�^�P�_�}�V�@(16)�q�g���^�P�@(17)�t�T�q���z�E�L�^�P�@(18)�T���G�m�n���^�P�@(19)�E�X�L�����m�J�T�@(20)�`�`�^�P�@(21)�`���E�W�`�`�^�P�@(22)�J�o�C���c���^�P�@(23)�n�c�^�P�@(24)�w�r�L�m�R���h�L�@(25)�Z�C�^�J�C�O�`�@(26)�`�V�I�^�P�@(27)�z���V���W�@���̑��\����ނ͕�����Ȃ��̂ŁA�N���̐^���ł����c�c���������Č��Ȃ����Ƃɂ��܂����B�ȏ��@�v �@�E�E�EYm������u���~�R���|�[�g�ɏ������F���v�Ƒf�G�Ȏʐ^�������肢�������܂����B �@�i�^�}�S�^�P������܂����Hsimo�j |

|

|

|

|

|

|

�u�@�F�{���̂��̉��� �@�P�O���P�O���Ɋώ@�����܂����B�U�O�����̎Q���ŁA�C���̒ቺ�ƉJ�̂��A�œ������肵�����̂łP�O�O��ށA�t�E�Z���^�P�̒��ԂŌ������\������킹��ƂP�Q�O���y���������ނł��B���Ɏv���Ő[���̂̓z���V���W�����ꂽ���Ƃł��B�������o��悤�Ȋ��ȂƂ���łȂ��ƌ���Ȃ������ƌ����Ă����̂ŋ������܂����B �@�����̂��̂� �ߏ�̐X�ь������U�܂����B����̊ώ@��̕W�����U�O�Om���Ă����̂����č����͂P�O�Om���炢�A����͒ώϗp�̃i���^�P���̂�܂������A�����̓i���^�P���h�L�̃I���p���[�h�A�����Ƃ����ׂĂŃi���^�P���h�L���������܂����B�����A��������V�ۂł��������i���^�P�̋G�ߓ˓���\�������܂��B�@���M����܂��R�J�u�C�k�V���W�̋ۗւ����邱�Ƃ��o���܂����B���S�̖̓N�X�m�L�ł��B�N�X�m�L���Ă��̂��Ɉ�ԊW�Ȃ������ł����E�E�E�B�v �E�E�E����̂b��������@�u��͂肽������̃L�m�R�ڂ��L��Ƃ�������̃L�m�R��������̂ł��傤�ˁB�@�P�ƍs���̎��̓i���L�m�R�̉�̊ώ@������̃L�m�R�ڂ̈З͂������������ł��B�@����͎d�����C���̏o���ł������A�d���������ɐi�ݎR�ɍs�����Ԃ��Q����Ƃ�܂����B�@���̂����ɍ���̗l�ȏo��������܂��B�@���̂Ƃ��́A�F�{�s�ߍx�����ē����肢���܂��B�v |

|

|

|

| �J�����̃L���b�v�ƃI�I�S���^�P | �t�N���c���^�P | �i�J�O�������m�J�T�Ə������z�E���C�^�P |

|

|

|

| �R�J�u�C�k�V���W�H | �ۗց@�R�J�u�C�k�V���W�H |

�@�p��������o���������łɁA����̎R�[�����t�߂������U���B �@��������̂����łŃj���[�X�ɂȂ��Ă����N�T�E���x�j�^�P�i���ԁH���ڂɓ���B�����ĉ����j�K�N���^�P���o�Ă���B�j�K�N���^�P�ƃN���^�P���ǂ��ԈႦ��̂��ȁH �@�����āA��H�ŃL�m�R�̌�O�Ƃ̎c��J�L�V���W���o�n�߂Ă���B�m���ɁA�Ԉ�����`���̒n���Ȃ��̂��ł͂��邪���̓Ɠ��̏L�C��k���ΐH�ׂ�C�ɂȂ�Ȃ��Ǝv�����E�E�E�B �@���̌N�B�����T�L�V���W���o�n�߂Ă���B�A���W�X�g�ɗR������w�����t���Ă����E�������T�L�iLaccaria�@amethystea�j���f�G���B�i���^�P���o�n�߂Ă��邪�A���̃T�C�Y�ł͕����T�C�Y�B �@�E�`��E�E�E �A�x�͎l�����ʂ��o������̂Ŏ��n�ł��Ȃ��B |

| ���@��H�ł��̂���O�Ɓ@���������@�N�T�E���x�j�^�P�E�j�K�N���^�P�E�J�L�V���W | ||

|

|

|

| �N�T�E���x�j�^�P�i���ԁH�j �m���ɒn���Ȃ��̂��� |

�N�T�E���x�j�^�P�i���ԁH�j�@�E�q | |

|

|

|

| �N�T�E���x�j�^�P�i���ԁH�j�@�S�q�� | �c�ۂ͉����@�j�K�N���^�P �c�ێ��ォ��@�A�m�Ɠ��̗����F���������� |

|

|

|

|

| �Ɠ��̏L�C��k���@�H�~�͏o�Ȃ��͂����� �J�L�V���W |

�����T�C�Y�̃i���^�P | |

|

|

|

| ���̌N�B �����T�L�V���W�̎��͏H�����������Ă���� |

���̗z���ɓ��������@�������͓I �E�������T�L |

|

---�����̂x��r�����胁�[�������������܂����@--- �@�u�����F����̂��̂͏H�o�[�W�����ɑΉ�����܂����ł��傤���B�P�O���P�������̐���̓m�E�^�P��A�J���}�h���A�����ċ���ȃR�e���O�^�P���h�Letc... ���ł��L�`�`�^�P�ł��傤���Ԃ��炢���悤�ɂ�������U�݂��Ă��܂����B�@�����ď����傫�߂���K�N���^�P�A�P���L���ĂS,�T�Z���`�A���������̐芔�Ŗڂɂ��܂����B���������A����Q���̓����̃C�x���g�ŃN���^�P�ƊԈႦ�Ĕ̔����ꂽ�Ƃ̂��ƁA2�P�[�X��������炵���ł��B����������������ł����B �@�ς�����Ƃ���ŁA�I�̃C�K�ɂ��̂������A���O�́H�@�|�тɃi�M�i�^�^�P�A���v���Ԃ�ƎB���Ă����̂ł����A�p�\�R���ł悭����Ƃǂ����~���đ����T�i�M�^�P�炵���B �@�Ō�͂��Ȃ����[�g�̗d���A�c�ۂ͍��N���߂Ă̎B�e�A���łɂ��ꂢ�Ȃ��o���Ă��܂��B�v �@�E�E�E�@�����f���炵���ʐ^���肪�Ƃ��������܂��B�N���m�V���R�i�J�u���i���j�Ƃ������̂�������܂����A�E�E�E�B����ƃT�i�M�^�P�́A�Ǝ傳��̎p�͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H�C�����V�^�P�Ȃǂ�����܂��̂ŁE�E�E�isimo) |

|

|

|

|

|

|

�@�V�C�\��ł͗[������̉J�������̂ł́H�H�̂��̂��Ɉ��������Ęa��R�֏o������B�������A�����n�߂ĊԂ��Ȃ��J���~��o���B10���ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��̂ɁB���ǁA�V���g�}���^�P�A�����T���A�u���V���W���h�L�A�n�^�P�V���W�A�x�j�q�_�^�P�Ɉ����������őގU�B �@����m�������͓��̊ώ@�|�C���g�ցB�J�ɔG���L�m�R�̉���Ȏp���̂Ă������B�g�̂ƃJ�����ɂ͐h�����B |

| ���@�a��R�ɂ� | ||

|

|

|

| �V���g�}���^�P | �V���g�}���^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �V���g�}���^�P�@�S�q�� | �V���g�}���^�P�@�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �����T�L�A�u���V���W���h�L�@�c�� | �����T�L�A�u���V���W���h�L | |

|

|

|

| �����T�L�A�u���V���W���h�L | �����T�L�A�u���V���W���h�L�@�E�q | |

|

|

|

| �����T�L�A�u���V���W���h�L�@�S�q�� | �n�^�P�V���W | |

|

|

|

| �x�j�q�_�^�P | ||

|

|

|

| �x�j�q�_�^�P�@�E�q | �x�j�q�_�^�P�@�S�q�� | |

| ���@�J�̓�͓� | ||

|

|

|

| �j�Z�R�i�J�u�� | �G���}�L�c�`�O�� | |

|

|

|

| �G���}�L�c�`�O���@�E�q | �G���}�L�c�`�O���@�e�� | |

|

|

|

| �A�J�L�c�l�K�T | �N���C���J���J�T�^�P | |

|

|

|

| �h�N�c���^�P | �q�C���n���^�P | |

|

|

|

| �~���}�z�E���C�^�P | �~���}�z�E���C�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �~���}�z�E���C�^�P�@���V�X�`�W�A | �~���}�z�E���C�^�P�@�P�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �R�J�u�C�k�V���W�̒��ԁH | �R�J�u�C�k�V���W�̒��ԁH | |

|

|

|

| �R�J�u�C�k�V���W�̒��ԁH�@�E�q | �R�J�u�C�k�V���W�̒��ԁH�@�S�q�� | |

|

|

|

| �z�E���C�^�P���H | ||

|

|

|

| �z�E���C�^�P���H�@�E�q | �z�E���C�^�P���H�@�S�q�� | |

|

|

|

| �z�E���C�^�P���H�@�P�@�V�X�`�W�A | �m�R���M�N�@�H��������������� | |

�@---�@�@�F�{�s��Hr�����胁�[�������������܂����@--- �@�u�F�{��Hr�ł��B�@��T�͋v�Z������܂������v������肫�̂������Ȃ����q�����A�����ō����͋ߏ�̐X�ь������U�Ă��܂����B �ߑO�X���ɂ͉J�ɂȂ�V�C�\�����̂ŁA���U���ɂ͉Ƃ��o�����W�����ɂ͋A��Ǝ��ԂƂ��ĒZ�������̂ł����A��T�̕s����������Ԃ悤�ɍ����͐F�X�Ȃ��̂��ƑΖʂł��܂����B�@������Ԗڗ������̂��m�E�^�P�A�ŏ�����Ō�܂łǂ����̎��E�ɓ��邭�炢�łĂ��܂����B�@�ʐ^�ł����̂́A�}���g�J���J�T�^�P�ł��傤���A���X�Ƃ������̂ł��B�@�s�v�c�������͎̂ʐ^�ɎB���Ă��܂��A���̎����ɃV���n�c�̐V�������̂����ꂽ���Ƃł��B���̏�̋�F���ʐ^�ł͂��܂��Ƃ�܂���ˁB�@�L�c�l�m�n�i�K�T�������āA���̎�X�������^�Ȃ������ɂ͂��Ƃ��Ďʐ^���B��n�߂܂������A����̎}�Ȃǂ��ǂ��Ă���Œ��ɐ܂�Ă��܂��āA����Ƀs���ڂ��A����͂��̕��͋C���B�肽�����̂ł��B �@�����̂��̂� �m�E�^�P�A�}���g�J���J�T�^�P�A�A�J�L�c�l�K�T�A�V���q���A���Y�^�P�A�A�J�q�_���J�t�T�^�P�A�t�T�^�P�A�J���G�_�^�P�A�G���}�L�c�`�O���A���W�i�^�P�A�n�i�r���j�J���^�P�A�U���G�m�n���^�P�A�e���O�c���^�P�A�c���^�P�A�L�c�l�m�n�i�K�T�A�i���^�P���h�L�v �@�E�E�E�@�}���g�J���J�T�^�P�͔��͂���܂��ˁB �@�����o�[�́A�Ӊ�-���H�̂��̂��ł��ˁB��͂�n���^�P�̒��Ԃ������ł��ˁB�i���^�P�����h�L�t���ł����H�{�i�I�ȏH�̃L�m�R�͂��������悩�ȁE�E�E�isimo�j |

|

|

|

| �}���g�J���J�T�^�P | �i���^�P���h�L |

|

|

|

| �m�E�^�P | �G���}�L�c�`�O�� |

�@�@���̏H�̂��̂��́@�v�Ē��H�@ �@�������֘e���݂�Ƃ���Ɖ䂪�Ƃ̔ފ݉Ԃ���֍炫�n�߂Ă���B��̃o���X�̊Ԃɂ̓I�I�V���J���J�T�^�P���䂪����Ńf���ƍ\���Ă���B �@���̂Ƃ���J������Ȃ�ɂ���C�����H�炵���Ȃ��Ă����B�����͊��҂��U������������E�E�E�B�ςɊ��҂������ĕ����Ƃ����J���u���I �@���n�̌����ł��n�ʂ͂������莼���������Ő����͑���Ă���̂����A���̗₦���݂ʼnẴL�m�R�͏��������B���Ԃ�28-9�x�̉��x�ł͏H�̃L�m�R�ɂ͋ꂵ���̂��H �@���ǁA����Ȃ�ɕ����āE�E�E��������Ƃ��Ă������i�M�}�c�^�P�A�Ő��̏�œ��܂ꂸ�Ɏc���Ă����L�N���^�P�����������B �@��̃I�I�V���J���J�T�^�P�͖ҏ��������̐��Ă��璩�ӗ₦���ނ��̋G�߂܂ŋ����z���B |

|

|

|

| �J�̓��������@�Ő�������l���@���Ȃ��@�R��ꂸ�Ɉ���Ă����@�L�N���^�P | ||

|

|

|

| ���i�M�}�c�^�P�@�c�[�V���b�g | ��Ƃ̒�ł��@���̃I�I�V���J���J�T�^�P | |

�@---�@�@�ޗǂ�Kw�����胁�[�������������܂����@--- �u�@�E�E�E��27��S���s�s�Ή��Ȃ�t�F�A �@��܂ƉԂ����2010�@�Ƃ��œ��키�����Ł@�l�̂��Ȃ��т�L��̋������łԂ�Ԃ炵�Ȃ���̂��̂��T���B �@�Ő��̋u�Ŗʔ������̂��������܂����B�@�����ڂ͂܂邫��E�E�E�E�L�C���C�O�`���Ǝv������E�E�E�E�E�@�܂������ς��Ȃ��B�ǍE���L�C���ł͂���܂���B�E�E�E�E�E�@�ق��ɂ������ȃL�m�R���������̂Ŏ�肠�����ʐ^UP���܂��B�v

�@�E�E�E�@���F�����̂��̓`�`�A���^�P�����H�J�T�̃T�T�N����l�̂��̂��̓c�u�J���J�T�^�P�ɂ�������B������ɂ��Ă��A���̎ʐ^�����ł͕�����܂���ˁisimo)�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@---�@�@O�����胁�[�������������܂����@--- �u�@���ς�炸��������������R���߂���A�L�m�R�����ɗV��ł�����Ă��܂��B�@�����i9���j�͂Ȃ�Ƃ��������킹�ē��A�Y�y�̒n�̃L�m�R�B�ɉ���Ă��܂����B �@ �@������n�炵�����������F�̕��D����Aⴑ������̑�͑�����D���ȑ����������̎p�A�����ǂ��ɂ�������Ȃ���ۂł������E�E�E��ⴑ��ɋ߂������B�@��[�������ŁA�������̕����������u�߂Ē����܂������A�N�Z�Ȃ�������Ȃ��܂��܂��̖��ł����B �@�����āA���N���萁�����m�F�����O�@�M�̗c�ہ����N�Ɠ����ꏊ�ł������A�ŏ��͈Ⴄ���̂��ƁE�E�E�B���͐D�F�ׂ̍����@�ۂ̑��ō��v�B�ʔ�����ł��B �@�ǂ������킯���A���N�����̕t�߂����̍��������M�������E�\�E�������܂����B�Ȃ��Ȃ��������F�����ł��B���N�͐Ԃ݂̋����q�������̂ŁA�����炩�o���G�[�V����������̂����B�v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@---�@�@O����̃��[���@�@���̂Q�@�@�ł� �u �@�J����̓��o�����悭�A��������́E�E�E�Ɓ@���҂��ĎY�y�̎R������n�߂���E�E�E�v���̂ق��L�m�R���R�����B �@�[�����Ȃ̂͂킩�邪�E�E�E�Ǝv���Ă���ƁA������������n�[�炵���q�A��a�������Ղ�����т̔��ʂ����������c�E�E�E�B �@���E���E�āI�����o�Ă��Ă���܂������厇�Ǒ���@���傤�Ǎ��N��Ԃ̊�Ԃ�炵���A�������c�ۂ���B�@�����܂ł̗c�ۂ͏��߂Ă݂܂����B�Ȃ�Ə��X�����������B�ЂƂ�����Y��āA�M���M�����n���̎q�������炩�E�E�E��@���N�F�����Ă������A�����ƃV���͈̔͂��L�����Ă��� �@�����đO��萶�����m�F�����O�@�M������܂��܂����₩���𑝂��āA�ʔ������e�̈�c�ɂȂ��Ă��܂����B�܂����ꂩ�����L���Ƃ��납�ȁE�E�E�H �@�ǂ�ǂ�H�߂��āA�܂��܂����������Ȃ��Ȃ肻���ł���@�������A���N�͊�������炠�܂茩�Ȃ��A��������悤�ȁB�B�B�v �@ ----�@�ޗǎs��Dm���烁�[�������������܂����� �@"�@�オ�o�������O�@"�@ �uO����́u���̂��ʐ^�v�͂ǂ���������̂����c�c�ЂƂ��펄�̖ڂ����������̂́A���F�̕�u�I�I�����T�L�A���Y�^�P�v�ł��B �@���Y��̌��������̔]���X�ɏĂ��t�������̖��O�́A���o�Ȃ�ʖ��o��ʂ��ċL�����܂����B�@���H�̎q���̐X�ώ@���A������̍��ꂽ���l�ȃL�m�R�������y����ł���Ƃ��A���ׂ̗ɋ���O���r�j�[���܂���S�\�S�\�Ɖ��������Ɏ��o�����L�m�R�̉�c�c�u�`���b�g�����ԁA�①�ɂɓ���Ă����̂ŏ���ł��܂����c�c�v�ƌ����Ă�������̂��A���߂Č���I�I�����T�L�A���Y�^�P�ł����B �@�u���̃L�m�R�͐H�ׂ��镨�ł����H�v�@�u����͔��������A�����ȐH�ۂł���I�v�@���̌��t���āA�ނ�ނ�ƐH�D��S�̔R���オ�������͉��ʂ��Ȃ��u���������܂��H�v�Ƃ��肢�����B�@O����͉����u�ǂ����I�v�Ƒ܂̌����J�����̂ŁA�傫�ȉ�̔����قǂ����������������B�@�����̒m���ɖR�������͓K���ȃ��V�s���v�������A����ŃJ���[���C�X�����܂����B�@�܂��ꗿ�����q�b�g�����̂��H���ꂪ���`���������A�����l�Ȃ��Ŗ{���ɃX�S�C�����ɂȂ�܂����B�@���̖��̂��A�Łu�I�I�����T�L�A���Y�^�P�v�͖Y����Ȃ����O�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B�v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Part 7�@2010 (10) | 10���@ | ||

| 1�@2�@3-1�@3-2�@ 4-1�@4-2 �@5�@6�@7�@8�@9 �@10�@11�@12 |

�y�[�W�g�b�v�w