| Home | |||

| Part 7 2010 (5) | 5月 | ||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

遠足の日の子供みたいに早くから目覚め単車で近くの散策ポイントを駆け足で回る。やはり異常低温の続くせいか大型のキノコは考え深いのか?それでも小さな可愛いきのこがたくさん目に入る。 随分まえに信州にキノコ観察に行った時、私が小さなキノコばかりに目をやるのを見て同行の人が私のカミさんを繁々眺めて「無いものねだりやね!」と言ったのを思い出す。清少納言の枕草子に「何も何も、小さきものはみなうつくし」とある。小さなものは愛されないと生きていけない。本来生き物は小さなものをいつくしみ育む本能を持ているはずだが・・・。 大きなキノコが季節変動に慎重に対応していても、小さなキノコは自分の成育できそうなチャンスをすばやく捉え、あっという間に育つのでしょうか? 今から南紀に向けお出かけ、車で仮眠して明日帰る予定だが、空振りかな。雨と温度は人の力ではどうすることもできないから。 (卯の花の季節ですね) |

|

|

|

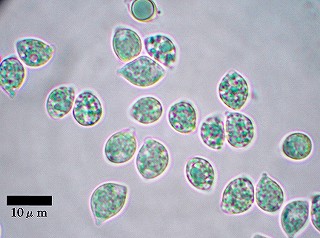

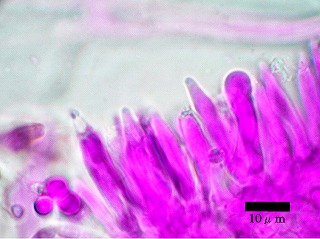

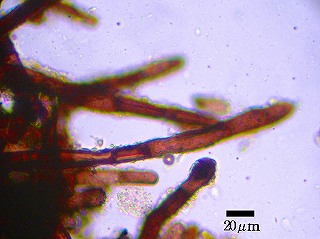

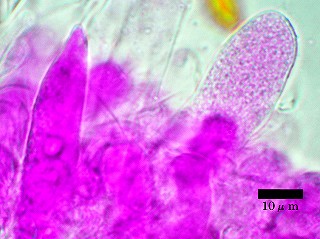

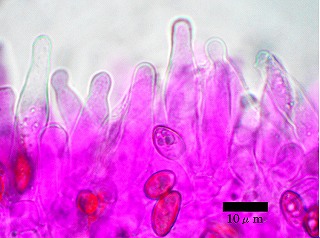

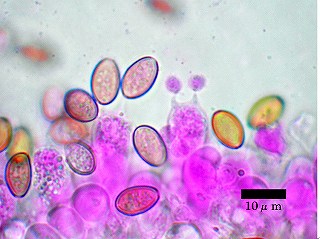

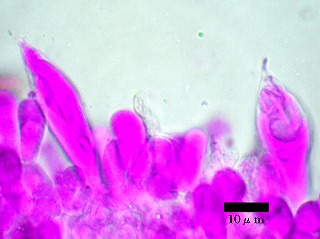

| 胞子を見ると小粒。コツブヒメヒガサヒトヨタケでいいようだ 何時見てもうっとりとする キノコだ |

||

|

|

|

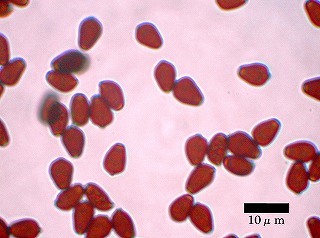

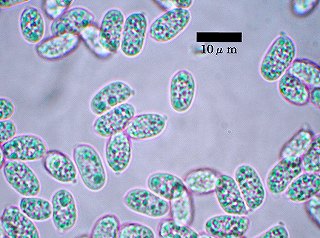

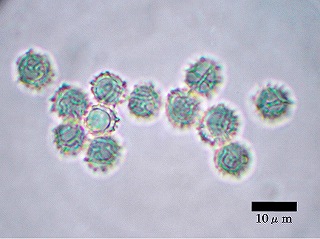

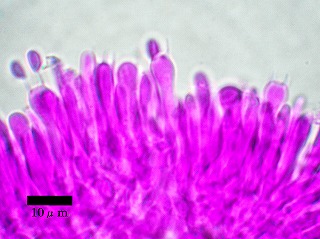

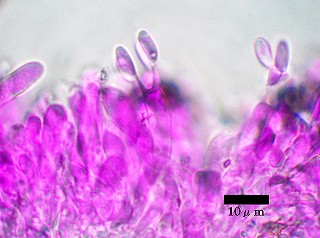

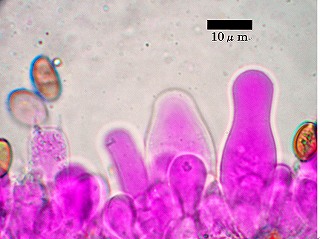

| コツブヒメヒガサヒトヨタケ 胞子 | オキナタケ 幼菌 | |

|

|

|

| 無傷の オキナタケ成菌 | ||

|

|

|

| イタチタケの幼菌たち | 枯れ枝には ハチノスタケ 幼菌 | |

|

|

|

| 苔の間には 傘径6-7mmの小さな傘 ヒナノヒガサが並ぶ |

マツオウジも涼しさで 生育に時間がかかっている |

|

|

|

|

| 卯の花も咲き 夏が来たはずなのに 春シメジ 写真のサイズの幼菌 |

松の腐木を埋める ヒメカバイロタケ |

|

|

|

|

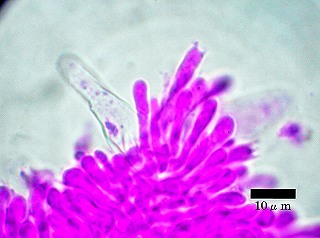

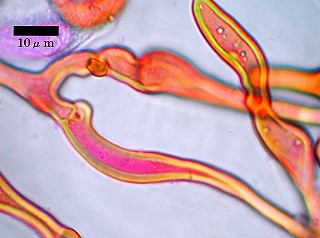

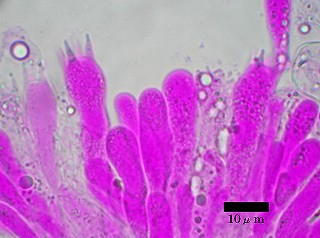

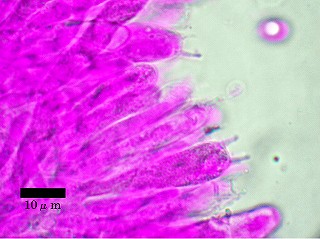

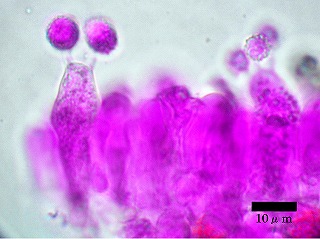

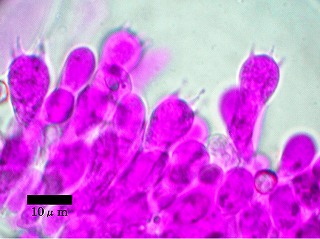

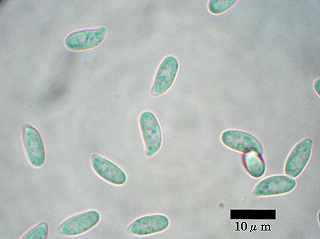

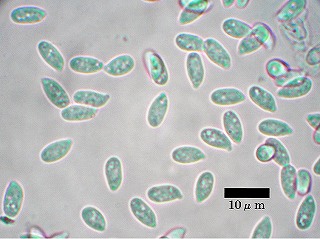

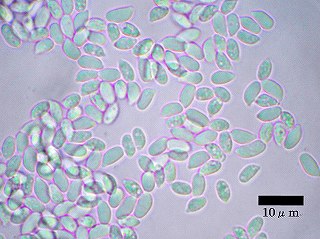

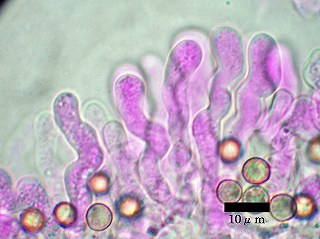

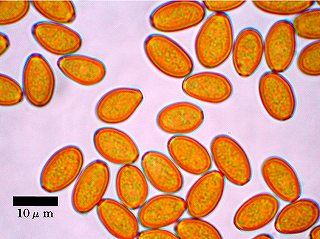

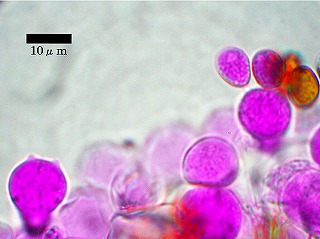

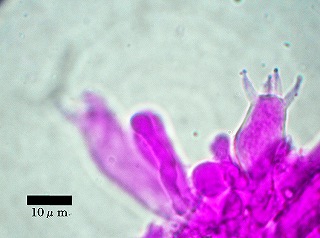

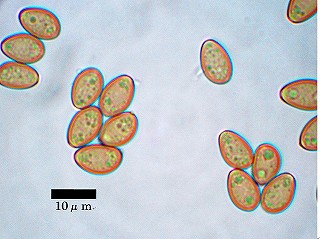

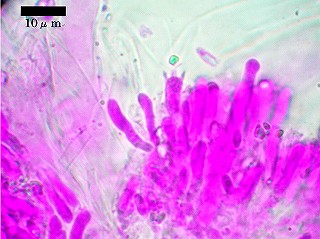

| ヒメカバイロタケ 胞子 | ヒメカバイロタケ 担子器・縁シスチジア | |

|

|

|

| ヒメカバイロタケ 側シスチジア | カレエダタケモドキ | |

|

|

|

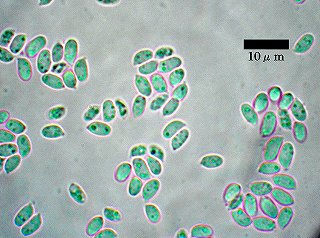

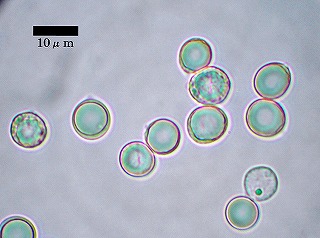

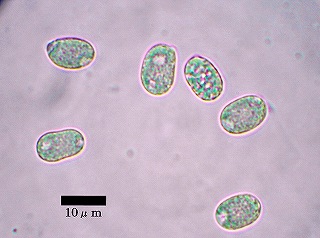

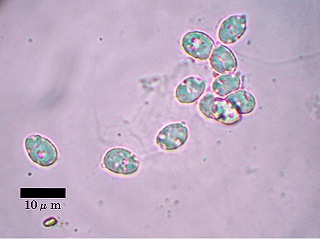

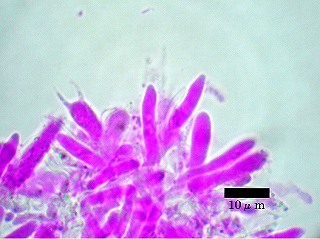

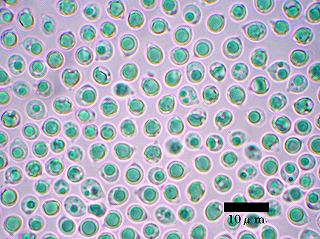

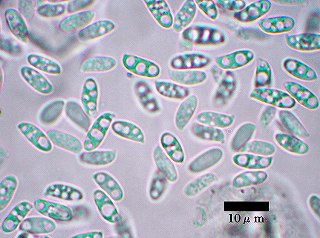

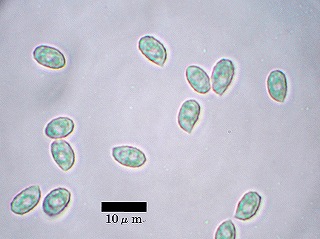

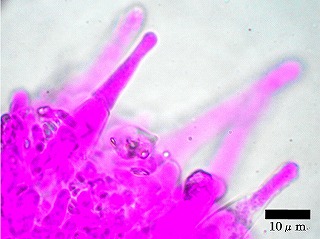

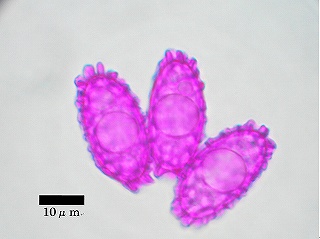

| カレエダタケモドキ まん丸の可愛い胞子 |

カレエダタケモドキ 継ぎ目のある独特の担子器 |

|

|

|

|

| 季節の混在 熱帯系のダイダイガサが元気 |

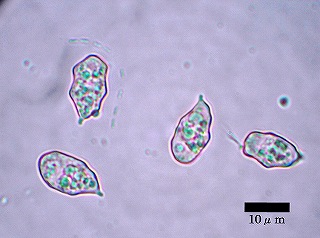

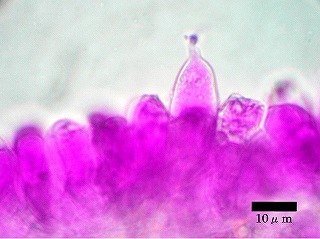

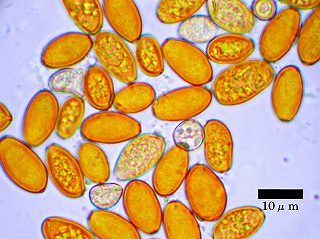

ダイダイガサ 胞子 | |

|

|

|

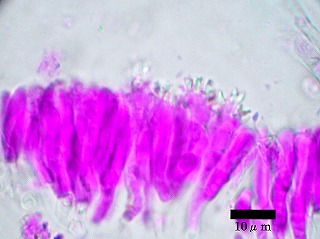

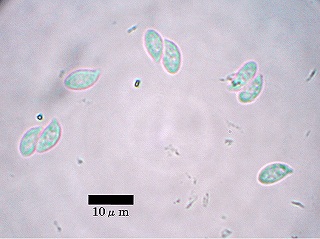

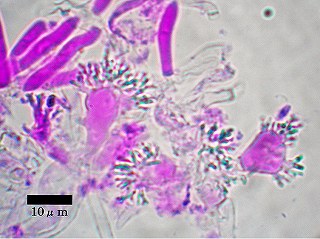

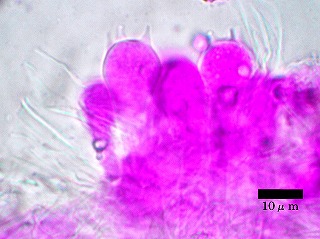

| ダイダイガサ 担子器 | ダイダイガサ ユニークな姿の 傘表面の細胞 | |

|

|

|

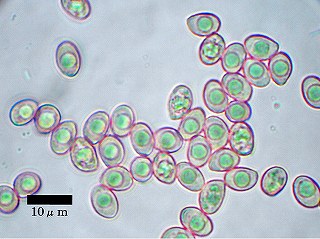

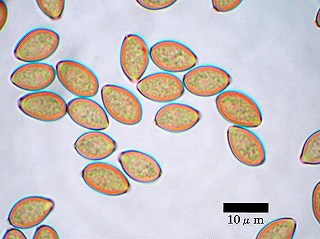

| 威風堂々 アカヤマタケ | アカヤマタケ 胞子 | |

|

|

|

| アカヤマタケ 担子器 | ツチナメコでいいのだろう | |

|

|

|

| 傘表面には背に上の毛 傘も柄もヒダもくすんだ色合い イッポンシメジ属だろうか アセタケの仲間? |

左の子の 胞子 | |

|

|

|

| シスチジアの形はチシオタケに似ている 柄から汁は出ない チシオタケの仲間? それにしても美しい |

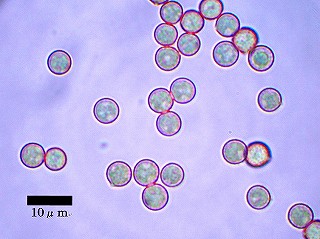

チシオタケの仲間? 胞子 胞子も大きいものは12μmほどあるし |

|

|

|

|

| チシオタケの仲間? 担子器 | チシオタケの仲間? シスチジア | |

--- 泉南のSuさんからメールをいただきました(5月26日) 「観察会お疲れさまでした。 カンゾウタケ美味しくいただきました。 刺身、バター炒め、サラダで食べました。 ニセアカシアも美味しかったのです。花食ったの初めてかも? 今日は朝から免許の更新で光明池へ。 ばっちり、タイミング悪く1時間待ち。 暇なので、去年この辺で観察会やってたな〜と思いプチ散策へ。 小さいきのこ2種類有っただけ。何かは判らない。 帰って何時もと違う所へ。 土手の下に見覚えの有るグロイやつ。オオゴムタケだ。初めて見た時は、触る事すらし無っかたやつ。 途中まで登って、あんまり無さそうなので何時もの所へ行く事に。 下りで木の根元に、白いきのこの様なものが、マンネンタケの幼菌か? 見た事無いので、判らないが? あと、ハナビラニカワタケ?の幼菌、マメホコリ? 何時もの所に変わって、ヒトヨタケ系? 最近定番のサケツバタケ。何故か何時も1本ずつ生えてる? 妙な形のきのこが?と思ったら、株に成ってた。 桜の切り株にシロウツボホコリ?が。 あと小ちゃいマツオウジ。 さて、今からオオゴムタケ食ってみるか?」 (写真:オオゴムタケ) |

|

|

|

| ? | ? | |

|

|

|

| マンネンタケ 幼菌 | マメホコリ | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ?? | サケツバタケ | |

|

|

|

| 小ちゃいマツオウジ | シロウツボホコリ? |

--- 久しぶりに大阪南港できのこ観察を続けておられるKamさんからメールをいただきました 「・・・雨のあと。今朝は15センチのイボテングタケがむくむくと生えました。 おお、一年ぶりじゃあ!とあいさつした次第です。 昨日からヒメチシオタケ?ホコリタケ、ノウタケ、イタチタケ、マメホコリがぽつぽつ生えています。。」 ・・・もうテングタケが出ています?海に近く暖かいのでしょうか?私のエリアではこのところの異常な低温のためかまだです。(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| アミスギタケですね(simo) | ?? (simo) | |

|

|

|

|

|

|

| キイボカサタケは頭の先にイボがあるのですが・・・ この透明感!アキヤマタケにも見えますが・・・(simo) ・・・ トガリツキミタケだったそうです(10.05.27訂正) |

||

|

|

|

--- 久しぶりにOさんからメールをいただきました 「モリモリと野へ山へと足を運んでキノコとの出会いを重ねていますが、モノグサの虫が騒いでなかなかご報告できずにいました。 今日は雨上がりを待ちかねて<あの方>を求めて行ってきました。 森乃枯葉茸や黒小卵天狗茸が賑やかで、中には大振りな子も。 目当てのゲレンデでは姿こそ見かけなかったものの、枯葉を掻き分けてみると今にも孵化しそうな絹笠茸の卵が♪ 卵を少し採取して、帰りかけた矢先、えらいものが視界に。。。 絹笠女王様のご遺体!大きい・・・折り取れた部分を入れると、23cmほどありました。きれいに洗われたグレバも、それそのものが菌網のようなサイズ。近場を探すと、次々と大きな卵が姿を現す。うっかりすると、捨てられた芽キャベツかなにかと間違えそうな風貌。 喜び勇んでこれもお持ち帰り。 今、2リットルペットボトルを切り開けた容器にセットして成長を見守っています♪ 本年入って家で、蟹乃爪→狐乃松明→摘茸→三鈷茸(大型の黄色タイプ)と孵してきましたが、ついに大本命のご登場に眠れぬ夜を過ごすこととなりそうです。」 ・・・分からない気候ですね。全体には遅れているようなのに?もう、キヌガサタケのお目見えですか?(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

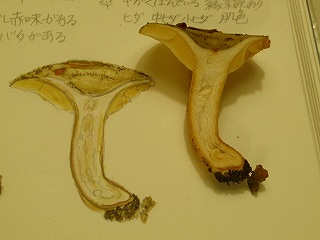

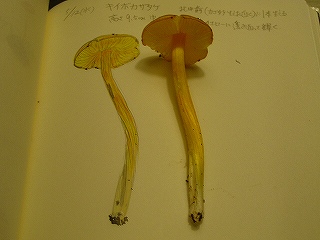

今日の生駒山 --- 奈良市のMaさんからメールをいただきました 「今日はあいにくの雨でしたが久しぶりの生駒山を楽しんできました。 本日の(私の)ベストショットです。 1枚目はマツオオジ。 最近はとても少なくなって寂しいです。 2枚目はトビゲウツボホコリでしょうか? 確かにとびっこみたいです。 3枚目はアオキオチバタケ。 光に透けた傘がとても綺麗でかわいいです。」 ・・・雨の中ご苦労様でした。しかし、誰か悪運の強い人がいたのでしょうか?ずぶ濡れ覚悟で行ったのですが、傘なしで歩けた時間の方が長かったかな・・・?ごめんなさい後で見に行った山麓公園ではハタケシメジは幼菌だけでしたが、少ないながら、ハルシメジがまだ素敵な姿で残っていました(simo)。 |

|

|

|

キノコの季節が確実にやってきている 先日のハシリ梅雨にやっと夏のキノコたちもお目覚めのようで、もうジッとしていられない。 明日香・橿原神宮方面へ単車を走らせる。野も山も野薊がとても綺麗な紫色で向けえてくれる。草イチゴも赤く色づき始め、渇いたのどを微かな上品な甘みで潤してくれる。 落葉や落枝では小さな傘のキノコが必死で頑張っている。必死でお付き合いしないといけないのだが、図鑑の絵合わせだけではなかなか分からないものが多い。 ドクベニタケなどのベニタケ類がしっかりと顔を見せてくれている。テングタケの仲間と逢えるかと思ったが・・・ 明日は雨だと言うが、雨に濡れ瑞瑞しいキノコとの逢瀬を楽しめるといいのだが。。。( 写真:明日香のノアザミ) |

|

|

|

| 草イチゴ 橿原神宮の森 | この子は??? 何故か気になる形状 |

|

|

|

|

| この子は??? パート2 何故か気になる形状 ムレオオイチョウタケ |

緑の色素は流れてしまっているが美しい ワカクサタケ 明日香 |

|

| ☆ 訂正追記:10年6月5日 柏市の楽山楽水日記のUさんより「マツオウジにしてはひだが密すぎるように思います。現物を見ていないので、 確かなことはわかりませんがムレオオイチョウタケかその近縁種では」とご指摘いただきました。 --- 6月5日付けに成菌の写真を掲載していますがUさんの言われるようにヒダの感じが全く違います。 材上生でないこともあり、マツオウジではないようです。 |

||

|

|

|

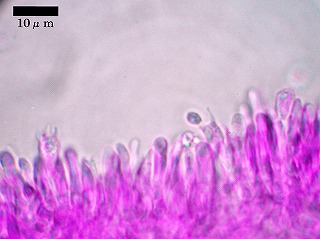

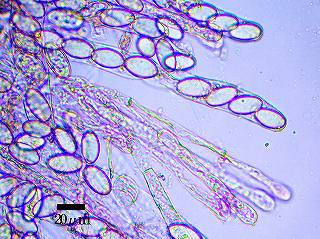

| 柄には緑が残っている ワカクサタケ | ワカクサタケ 担子器 | |

|

|

|

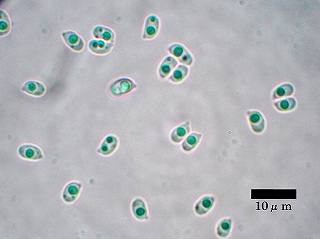

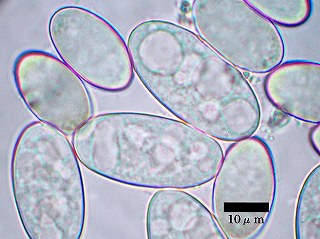

| ワカクサタケ 胞子 | カワリハツ 橿原神宮 | |

|

|

|

| カワリハツ 胞子 | カワリハツ 担子器 | |

|

|

|

| 土を持ち上げ出たばかりのドクベニタケ 確かに辛い 明日香 | ||

|

|

|

| ドクベニタケ 胞子 | ドクベニタケ 担子器 | |

|

|

|

| ドクベニタケ シスチジア | アシボソチチタケ 橿原神宮 | |

|

|

|

| アシボソチチタケ 胞子 | アシボソチチタケ 担子器 | |

|

|

|

| ハイイロイタチタケの幼菌 橿原神宮 | ||

|

|

|

| ハイイロイタチタケ 左下に小さな赤ちゃん | ハイイロイタチタケ 胞子 | |

|

|

|

| ハイイロイタチタケ 担子器 | ハイイロイタチタケ シスチジア | |

|

|

|

| ヒメホウライタケの親戚? 南河内 | ヒメホウライタケの親戚? 胞子 | |

|

|

|

| ヒメホウライタケの親戚? 担子器 | ヒメホウライタケの親戚? シスチジア | |

|

|

|

| 葉脈から出ていた オチバタケの親戚01? 橿原神宮 |

||

|

|

|

| オチバタケの親戚01? 胞子 | オチバタケの親戚01? 担子器 | |

|

|

|

| オチバタケの親戚02? 橿原神宮 | オチバタケの親戚02? 胞子 | |

|

|

|

| オチバタケの親戚02? 担子器 | オチバタケの親戚02? シスチジア | |

|

|

|

| ニセクロチャワンタケの仲間? 橿原神宮 | ニセクロチャワンタケの仲間? 子嚢・側糸 | |

|

|

|

| ニセクロチャワンタケの仲間?外側の毛の細胞 | ニセクロチャワンタケの仲間? 丸いのが胞子?& 毛の細胞先端 |

|

--- 生駒市のChさんからメールをいただきました 「・・・今日はマツオウジを捜して家の近くをウロウロ。 ぼちぼちマツオウジ出てきています。 明日の生駒山もたくさんあるのでは? オオセミタケもありました。 明日の観察会は、仕事で参加できません。 ただ集合時間に顔ぐらいは出せますのでオオセミタケ掘りあげたのを持っていきます。」 ・・・ 以前に比べ生駒のマツオウジも随分少なくなってきましたが、先日の雨に大喜びのマツオウジと出逢えるいいのですが。ただ明日は雨の予報・・・せめて雨に濡れて瑞瑞しく輝くキノコが待っていてくれると期待しています(simo) |

|

|

|

| マツオウジ | ||

|

|

|

| オオセミタケ | ||

今日は少しくたびれ気味。近くの丘陵を軽くお散歩。林床ではシライトソウが上品な花を咲かせている。昨日はオキナタケの幼菌と出逢ったが、今日はオキナグサの白髪頭のようになったもの。 昨日生駒でハルシメジを見たが、今日も結構素晴らしい状態のハルシメジが出ている。朽木のウロに横向きに生えるウラベニガサはその名の通り、ヒダが紅色になっている。低温続きの初夏では夏きのこには少し早いのか、それでも夏日が続くと春のキノコには厳しいのか。端境期のようできのこは少ない。 そんな中、キツネタケのオレンジ色の素晴らしい幼菌たち、傘の溶け始めたヒトヨタケ、大きいものでも傘径5mmほどのヒナノヒガサの親戚のようなきのこが目を楽しませてくれる。湿った緑陰の腐葉土の間に生えるモリノカレバタケの端正な姿も感動ものだ。 やっと平年並みの温度に戻るようで、後は雨が降ればテングタケ・ベニタケなどの夏のキノコたちが顔を見せてくれそうだ。 |

|

|

|

| シライトソウ | 正に白髪頭のようだ オキナグサ 左下が終わりかけの花 |

|

|

|

| 立派な姿の ハルシメジ | ヒダが紅色に染まりつつある ウラベニガサ | |

|

|

|

| キツネタケの幼菌たち | 溶け始めた ヒトヨタケ | |

|

|

|

| 大きいものでも傘径5mm ヒナノヒガサの親戚? |

ヒナノヒガサの親戚? 胞子 | |

|

|

|

| ヒナノヒガサの親戚? 担子器 | ヒナノヒガサの親戚? シスチジア |

|

|

|

| 端正で密度の高いヒダ オレンジがかかった美脚 モリノカレバタケ | ||

|

|

|

| モリノカレバタケ 胞子 | モリノカレバタケ 担子器 |

--- 生駒界隈の寄り道のきのこ --- 北河内に用事があり、ついでに??いつもこの季節にハタケシメジが出ている生駒界隈へ寄り道。この異常な低温で遅れているのか、ハタケシメジには出逢えず。だがハルシメジが元気に並んでいる。数百本の梅林で見つけることが出来ないのに、ここは3本しか梅がないのに、1本の梅の周りを立派な姿のものが埋め尽くしている。隣の木のものは干物状態だが。奈良の梅林を数箇所探しても無かったのに、梅林とはいえないこんなところで出逢えるとは!キノコはやはり脚で稼がないと。 もう一箇所のぞいてみる。ここもハタケシメジはツボミすら出ていない。しかし、可愛いマツオウジの幼菌が元気に顔をのぞかせている。苔むした法面ではオレンジの美しいヒメダイダイタケ、倒木にはクリゲノチャヒラタケが目に入る。 --- 堺方面の寄り道のきのこ --- 先週から真っ赤に色づいていたサクランボ。毎年赤くなると鳥が来て口には殆ど入らない。3cmX3cmの防鳥ネットをして安心していたが先日来、雀が網の目をかいくぐりついばんでいる。施設で療養中の父が食が細いながらも喜んで食べてくれたので今日も持参。・・・帰路またまたヤナギマツタケが出ていないかと寄り道。 お目当ては完全に裏切られる。木片チップの上では見事なツバナシフミズキタケの行列。サケツバタケも結構出ているが、何故か引き抜かれたものが大半。ウスベニイタチタケは長い間、出ているものだ。アンタッチャブル・キノコは今日も行列。その近くでは白い妖精ではなく、白い幼菌。オキナタケの幼菌だ。近くで大きくなった親は虫食いでボロボロ。シワナシキオキナタケは幼菌から成菌まで各ステージのものが見ることができた。 ---結局、あてにしていたキノコには振られっ放し・・・しかしハルシメジの新しいポイント発見! |

| ☆☆ 生駒界隈の寄り道 ☆☆☆☆ | ||

|

|

|

| ハルシメジ 生駒市 木の周りをこんな感じのキノコが埋め尽くしている |

マツオウジの幼菌たち 四條畷市 | |

|

|

|

| ヒメダイダイタケ 四條畷市 | ヒメダイダイタケ 胞子 | |

|

|

|

| ヒメダイダイタケ 担子器 | クリゲノチャヒラタケ 四條畷市 | |

|

|

|

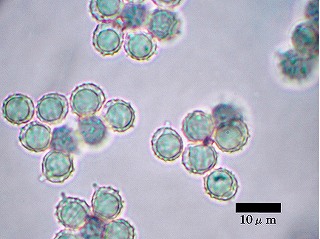

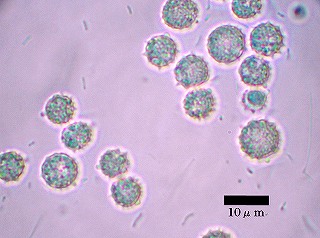

| クリゲノチャヒラタケ 真ん丸い胞子が可愛い |

クリゲノチャヒラタケ 波打つシスチジア | |

| ☆☆ 堺方面の寄り道 ☆☆☆☆ | ||

|

|

|

| ウッドチップの上はツバナシフミズキタケの行列 | ||

|

|

|

| 殆ど引き抜かれている サケツバタケ 何とか絵になる子を探す |

||

|

|

|

| ウスベニイタチタケ | アンタッチャブル・キノコ?? | |

|

|

|

| 白い妖精 オキナタケの幼菌 |

オキナタケ 胞子 | |

|

|

|

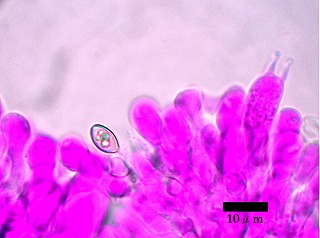

| オキナタケ 担子器 | オキナタケ シスチジア | |

|

|

|

| シワナシキオキナタケの群れ | ||

|

|

|

| シワナシキオキナタケの群れ | シワナシキオキナタケ 胞子 | |

|

|

|

| シワナシキオキナタケ 担子器 | シワナシキオキナタケ シスチジア | |

「もう山も夏の様であちこちで、蛙の合唱でにぎやかだ。 ヤマカガシもひなたぼっこしている。 ハルシメジ?もさすがに無いか? 最後まで出ていた桜の木を見に行くと、サケツバタケが、すぐ横にサマツモドキ? また、すぐ横にヒナノヒガサ?なぜどれも1本づつなのか?色々あるが、いつもじみ〜にちょろっとしか生え無いのか? アキニレの木の所に出ていたハルシメジ?もさすがに無いな〜と、見ていたら横のエノキの根元に1本出ていた。すぐ横の、梅の木の下にも出ていた。色も抜けてカスカスやな〜と抜いて細かくしてばら撒いてたら、ん?柄がえらく固い?色といい柄の感じといい観察会で見た、梅の木の下に生えるハルシメジみたいだ。少し小さいが・・・ 薄暗い林内の倒木に白いきのこが・・・ おぉっと、これはマツオウジじゃないですか!! 見たかったきのこ。また別の所で1本らしいのが。また1本だけ?」 ---ヒナノヒガサは自信ないけど・・・他の?は要らんのでは?(simo) |

|

|

|

| サケツバタケ | サマツモドキ? | |

|

|

|

| ヒナノヒガサ? | ハルシメジ 梅版? | |

|

|

|

| マツオウジ | これもマツオウジ? |

4月25日にはツボミのような幼菌だったマツオウジ。5月4日には大きいものは傘径5cm。そして今日出かけると傘径は12cmに育っている。ココまで育つとマツオウジ=松大父がふさわしい。マツオウジの成長段階は、松王子→松旺子→松大父・・・?大きい傘の影に隠れたツボミの株は同じ時季に顔を出したのに全く育っていない。大きい傘の株に養分を取られて2週間経っても成長できていない。傘を広げた分を採ったので来週ぐらいには育っているのだろう。 水分の多い苔の中にオレンジの蝶が羽を広げたようなキノコ。キツネタケの幼菌のようだ。黄色の鮮やかなコガネカレバタケはまだ健在。切り株の腐朽の進んだところにはアミスギタケの幼菌が出ている。随分黒い幼菌だ。 ハルシメジのシロをのぞくが、乾燥して傷んだものが数本のみ。幼菌は見当たらず。しかし、ハルシメジの天敵のウメウスフジフウセンタケは幼菌がドッサリと出ている。ココのハルシメジのシロもいよいよ終わりのようだ。 |

|

|

|

| 大きい傘は径12cmある マツオウジ | 特徴的なヒダ | |

|

|

|

| 成長した株に養分を取られ、2週間サイズが変わらない マツオウジのツボミたち |

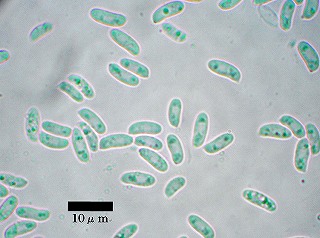

マツオウジ 胞子 | |

|

|

|

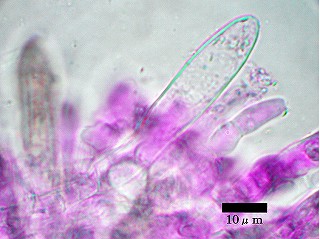

| マツオウジ 担子器 | マツオウジ シスチジア | |

|

|

|

| オレンジの羽を広げた蝶のよう キツネタケ |

キツネタケ 胞子 | |

|

|

|

| キツネタケ 担子器 | 色鮮やかなコガネカレバタケ | |

|

|

|

| アミスギタケ 幼菌は妙に黒っぽい | アミスギタケ 胞子 | |

|

|

|

| アミスギタケ 担子器 | ハルシメジのシロも傷んだこの株のみ | |

|

|

|

| ハルシメジの天敵 ウメウスフジフウセンタケが完全に制圧しつつある 幼菌がたくさん出ている | ||

長い晴天続きのあと、やっと昨日雨が降るが、今日はカラッとした晴天。朝起きると庭のサクランボが真っ赤に色づいている。ちょうど療養中の父を訪ねる用事がありお土産に持っていく。 昨日の雨で今日では・・・まだ無理とは思いつつ、やはりキノコ散策でウロウロさまよい歩く。傘径20cmほどに育った大きなヤナギマツタケが目に入る。ここは先日も見たのに見落としていたのか?よく見慣れたウスベニイタチタケだが、色鮮やかなファミリーで思わずシャッター。素敵なプロポーションのツバナシフミズキタケもいい感じ。 妙に黒っぽい傘、ヒダも暗〜い!気になるがどう見てもアンタッチャブル・キノコ。所持するだけでも捕まるのでは、胞子を調べることも出来ない・・・。しかし気になる。 家の近くのウメの回りを覗くがカラカ天気の影響で傷んでいる。小さな幼菌が数本出ているが、近くにはウメウスフジフウセンタケ。ここのハルシメジも、もう終焉の時期か? |

|

|

|

| 庭のサクランボ | 傘径20cmほどのヤナギマツタケ | |

|

|

|

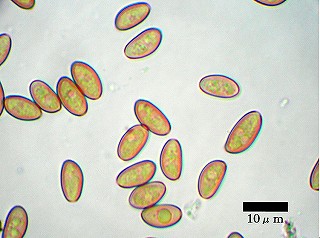

| ヤナギマツタケ 堺市 | ヤナギマツタケ 胞子 | |

|

|

|

| ヤナギマツタケ 担子器 | ヤナギマツタケ シスチジア | |

|

|

|

| ほほえましい感じのウスベニイタチタケのファミリー | 素敵なプロポーションのツバナシフミズキタケ | |

|

|

|

| アンタッチャブル・キノコ | アンタッチャブル・キノコ 裏面 | |

|

|

|

| アンタッチャブル・キノコ 断面 | 乾燥続きで傷んだ ハルシメジ 羽曳野市 | |

|

|

|

| ハルシメジ 幼菌 | ウメウスフジフウセンタケ |

立夏 都市公園をのぞくと・・・ 大阪市内の施設で療養中の父を訪ね帰路近くの公園を少し歩く。 アヤメ、カキツバタの季節だ。 これだけお天気続きで乾燥していてはと、諦めつつ歩いていると干物状態のキノコに混じりサケツバタケのまずまずのもの、コザラミノシメジ。 ツバナシフミズキタケは虫食い状態の成菌の近くに可愛い幼菌もいる。雨が降ってやらないと・・・。 ( 写真:アヤメ---下のカキツバタは湿地に植わっているが、アヤメは湿地ではないところに植えられている ) |

|

|

|

| カキツバタ | サケツバタケ | |

|

|

|

| サケツバタケ | サケツバタケ 胞子 | |

|

|

|

| サケツバタケ 担子器 | コザラミノシメジ | |

|

|

|

| コザラミノシメジ | コザラミノシメジ 胞子 | |

|

|

|

| コザラミノシメジ シスチジア | ツバナシフミズキタケ 幼菌 | |

|

|

|

| ツバナシフミズキタケ 虫食いの穴だらけ | ツバナシフミズキタケ 胞子 | |

|

|

|

| ツバナシフミズキタケ 担子器 | ツバナシフミズキタケ シスチジア |

この日照り続きでも 南河内のマツオウジ 平年に比べやや低温気味に推移してきたが今日は夏日。明日は立夏だ。やっと夏のキノコの季節がやってくる。次の雨の後には夏のキノコたちにお目にかかれそうだ。この日照り続きで大丈夫かと気になっていたマツオウジに逢いに行く。 大きい傘は5cmくらいに育っている。水不足か?左下の子たちは傘をつくれていない。スライスして汁のみ頃か?しかし、左の子が育つまで見守ってやろう。 乾燥気味の中で、ニセヒメチチタケ、ヒナノヒガサモドキの傘も傷み始めている。それでも、ウラスジチャワンタケ、ヒトヨタケは立派な姿で待っていてくれた。公園に植えられたオキナグサ(翁草)の花、若い実を同時に見ることができた。なるほど、若い実を見ていると白髪頭に見える。うまいネーミングだと感心する。 (← 左下の子は栄養不足?マツオウジ) |

|

|

|

| 頭をたれるオキナグサの花 | 白髪頭のようなオキナグサの若い実 | |

|

|

|

| 何故か左下の子は傘すらできていない マツオウジの株 |

ヒナノヒガサモドキ 乾燥のため傘が傷み始めている |

|

|

|

|

| ヒナノヒガサモドキ 担子器 | ヒナノヒガサモドキ シスチジア | |

|

|

|

| ヒトヨタケ | ウラスジチャワンタケ |

行楽日和で、どこに行ってもすごい人だ。キャパの大きいところでないと。久しぶりに生駒山へ出かける。いつもは少々乾燥していても生駒は何かのキノコが迎えてくれるのにヒトクチタケのお出迎えの後、鳥のさえずりを聞きながら、林床のチゴユリ、ムラサキケマン(紫華鬘)を眺めるだけ。やっと次に出くわしたのがクロサイワイタケ科の角状のキノコ。持ち帰るが胞子・子嚢は見つけることが出来ない。 やはりこの日照り続き、おまけに比較的涼しい日が多かったので夏のキノコには早すぎるのか?仕方なく多に道をくだる。フサヒメホウキタケが出ているが、木陰でも乾燥が進んでいる。 絵になるキノコがないなと思っていると、乾燥しているが裂けたツバがオシャレなキノコが目に入る。傘の色合いからするとキサケツバタケでいいようだ。そうそう、先月から気になっている子がいる。シトネタケの仲間だ。先月は未熟で胞子を見ることができなかった子。今日は少し傷んだ感じだが、このほうが成熟していて見分けがつきそうだ。胞子を見ると表面は網模様。両サイドは角状だ。オオシトネタケでいいようだ。 終了モードに入ってぶらぶら歩いていると。アミガサタケが数本出ている。大きいものは背丈20cm。少し傷みかけているが、妙に黄色味が強い初顔合わせの子のようだ。出来るだけ胞子を落として帰るよう不織布のネットに入れて持ち帰る。家で袋を見るとオレンジがかった黄色に染まっている。アミガサタケの中でもYellow Morelと言われている子だ。生駒山の西斜面では何度かアミガサタケに出逢ったが、生駒山の東斜面ではじめてみたアミガサタケだ。 |

|

|

|

| チゴユリ | ムラサキケマン(紫華鬘) | |

|

|

|

| ヒトクチタケ | クロサイワイタケ科 ?? | |

|

|

|

| フサヒメホウキタケ | この色合い | |

|

|

|

| このオシャレなツバ キサケツバタケだろう | キサケツバタケ 胞子 | |

|

|

|

| キサケツバタケ 担子器 | キサケツバタケ ススチジア | |

|

|

|

| オオシトネタケ | オオシトネタケ 胞子 表面は網模様 | |

|

|

|

| オオシトネタケ 胞子 周囲はトゲ状 | オオシトネタケ 子嚢・側糸 | |

|

|

|

| 少し色あせているが イエローモレル(Yellow Morel)と呼ばれるアミガサタケだ |

入れていた袋は胞子の黄色に染まっている | |

|

|

|

| イエローモレル(Yellow Morel) 胞子 | イエローモレル(Yellow Morel) 子嚢・側糸 |

” 吉野川に鯉のぼりが 気持ちよさそう ” 先日まで雨が降っていたのに、もう異常乾燥注意報が出ている。五條市の吉野川の河川敷では青空を背に鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいる。この季節毎年訪れているが、今年は、ちょうど心地よい程度の風が吹き鯉たちが生き生きと美しい。 少し木々の辺りを見るがカラカラに乾燥している。ダメモトで橿原神宮の森を見るがやはり乾燥していて生のキノコには出逢えない。 気になるハルシメジのシロに回ってみるとウメウスフジフウセンタケの幼菌が並んでいる。ハルシメジの幼菌たちも、ほんの少しでているが、連休中は晴れの日が続くと言う天気予報では、この子達は大きくなることができるのだろうか?このお天気ではしばらくきのことの逢瀬もお預けになりそうだ。 |

|

6 6 |

|

| ハルシメジの幼菌たち 南河内 | ||

|

|

|

| ウメウスフジフウセンタケ 幼菌 南河内 | ||

| Part 7 2010 (5) | 5月 | ||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11 12 |

ページトップヘ