| Home | |||

| Part 7�@2010 (�W) | �W�� | ||

| 1�@2�@3-1 3-2 4-1�@4-2 �@5�@6�@7�@8�@9�@10�@11�@12 | |||

���̂��ώ@��A�l�I�ȎU��ŏo������

�l�G�܁X�̉ԁA���̂��E�E�E�ʐ^�ƎG���ł�

����ɁA���[�����O���X�g�ł������������Ԃ̃��[���̈ꕔ��]�ڂ��Ă��܂�

�@����̑��͍��N�̍ō��C���B��͂�C���h�A�[�Ő����B��㎩�R�j�����ق̓����ɉ����������v�Ԋw�|���̉��ŕ������Ă��������܂����B���q��7�l����200��ނ��炢�����Ă���������ƂɂȂ�B �@���ɂ͎ʐ^�͂Ȃ������ł̎���B�������A���ꂪ�����I���B�u���ɉ��F���L�m�R���E�E�E�v�E�E�E���ꂾ���ŁA��l�Ƃ��}�ӂ̃R�K�l�L�k�J���J�T�^�P�̃y�[�W���J���Ă���B�ʐ^�����Ă��������Ɓu���ꂾ�v�ňꌏ�����B���͂���ŏI���ŁA���́H���ɃR�K�l�L�k�J���J�T�^�P��L�R�K�T�^�P���o��̂��܂ł͍l�������Ȃ��������A���v�Ԏ����Ă̔��͑�ύ����ɂȂ肻��ɑς��邱�Ƃ��o���邱���̃L�m�R�ɗL���ɂȂ�Ƃ̐������B�Ȃ�قǁu�Ȃ�Łv�u�Ȃ��v�̔��z�����������Ȃ��ƁB �@�P��̓��䎛�s��Ar����̒������L�m�R�̎ʐ^�E�W�{�������Ă��������L�Ӌ`�Ȉ���ƂȂ�B �@���������������Ă���Ɛ��̃L�m�R�͖w�ǂ܂���ŋɂ��܂Ɉ����邾���B���Ȃ�[���ȃL�m�R�ˑ��ǁB���A���ȃO�b�Y�ɂ�����莩���ŃL�[�z���_�[�Ȃǎ蒤��Œ���B���A�Ŏ�̎w���F�≊�E������B�Â萫�͗v���ӁB |

|

|

|

| �C�O�`�@�V���[�Y�P | �C�O�`�@�V���[�Y�Q | �e���O�^�P�@�V���[�Y |

�@���ӂ������ł��������Ƃ����̂����A�A��28�x�O��̔M�і�ł͑̂��x�܂邱�Ƃ��Ȃ��B �@���ӂ������ł��������Ƃ����̂����A�A��28�x�O��̔M�і�ł͑̂��x�܂邱�Ƃ��Ȃ��B�@�C�ɂȂ�L�m�R�����荡�����o������B��T�c�ۂ�����y���݂ɂ��Ă����L�N���^�P�͓��܂�ăo���o���B��Ƃ̕ӂ��2��قǁA�ق�̃A���o�C���x�̗[�������������A�L�N���^�P�̗��͗[�����Ȃ������̂��H�J���J���B�X�q�����Ă��Ă��A�����N���N������B �@����ł̓l�^���Ȃ����C����蒼���ĕʂ̊ώ@�|�C���g�ցB�����͍���A�[�����������悤�œy���G��Ă���B�n�C�J�O���e���O�^�P�i�D�_�y�V����j���o�Ă���B���W���[�����Ă�Ƒ傫���P�͂Q�O�����قǂ���B�����ł͑��ɂ�����̃L�m�R���o�Ă��Ċ�蓹�����b�オ�������B����ɂ��Ă��A�����Ȑ��V�A�z�˂��������A���Q�������������݊����ގU�B �@���̃J���J���V�C�̖ҏ��������ł́E�E�E�����͗z�˂�������Ă��ƂȂ������Ă��������悳�����B �@�i���ǂ̉Ԃ��z�b�Ƃ����Ă����j |

|

|

|

| �L�N���^�P�̗c�ہi��T�݂����́j �y���݂ɂ��Ă����̂ɓ��܂�ăo���o�� |

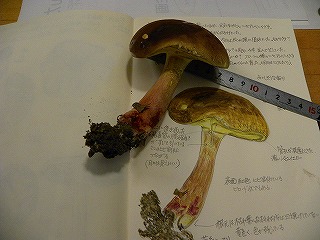

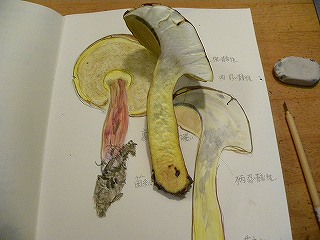

�P�a�Q�O�����̃n�C�J�O���e���O�^�P | |

|

|

|

| �n�C�J�O���e���O�^�P�@�c�ۂł��@���͏[�� | �n�C�J�O���e���O�^�P | |

|

|

|

| �n�C�J�O���e���O�^�P�@ | �n�C�J�O���e���O�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �n�C�J�O���e���O�^�P�@�S�q�� | �ƂĂ��V�N�ɂ݂����@�J�����^�P | |

|

|

|

| �����@�x�j�q�_�^�P�@�c�� | �x�j�q�_�^�P�@�E�q | |

|

|

|

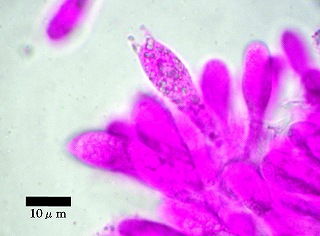

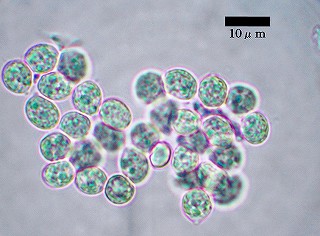

| �x�j�q�_�^�P�@�@�S�q��E���V�X�`�W�A | �~�h���j�K�C�O�`�̗c�ۂ����� | |

|

|

|

| �����̕ې��͂͂����� �傫�ȃ}�c�I�E�W�@ |

�q�i�A���Y�^�P | |

|

|

|

| �L�N�o�i�C�O�`�@ ����Ȃɂ����̎��ӂ��ւ���ł����� |

�q���c�L�~�^�P���낤 �����͂���ȂɃI�����W�F�ł͂Ȃ��̂��� |

|

|

|

|

| �q���c�L�~�^�P���낤�@�E�q | �q���c�L�~�^�P���낤�@�S�q�� |

�@�E�E�E�ޗǎs�ɂ��Z�܂���D�������胁�[�������������܂����E�E�E �@�u�ߏ��ɏZ�ޗF�lK�����u�ޗǖ����ނ����ē��v�Ƃ��\���P�b�^�C�ȏ�����ǂ�ł�����A�L�m�R�̘b�ɏo������c�c�Ƃ����̂ŁA�ȉ��̔��������[�����ĉ��������B �@ �@ �@ �@�E�E�E�ӏH���珉�~�̂��̂��Ƃ����G�m�L�^�P�A�����T�L�V���W���v�������т܂��B�����T�L�V���W��1���ł��o�Ă��܂��B�����T�L�V���W�����҂̈�ł���(simo) |

�@�E�E�E����`�̃|�[�g�^�E���ɂ��Z�܂���K�������� ���[�������������܂����E�E�E �@�u�E�E�E�|�[�g�^�E���͉J���Ȃ����炩��Ɋ����Ă��܂����A�����̂��D���Ȃ��̂������܂��ˁB �@���N�͂W���ɓ����Ă���j�Z�A�V�x�j�C�O�`���ۂۂo�Ă��܂��B�i���N���x���悤�ȋC������j�@�J���Ȃ��̂ŃL���C�ɏo�܂��B�����̂������̂���ʐ����܂����B�@�W�^�X�Ɍ������͍̂���͂Ƃ��Ƃ��]�����Ă��܂����B�@��Ɏ��Əd�݂��قƂ�NJ����Ȃ����炢���炩��Ɋ����Ă��܂����B�@����͂W�^�P�P�ɂ͂Q�O�Z���`�߂��܂ő傫���Ȃ�A�Q�T�ԗ����Ă����̂ł��B �@�W�^�P�U�Ɍ������m�E�^�P�͂R���ԂłR�{�̂Q�O�Z���`���炢�ɖc��āA���͋���Ȃق���̉�Ɖ����Ă��܂��B������Ƃɂ��������܂��B �I�I�m�E�^�P��������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�@ �@�J���~��܂ŁA���̂��͏������₷�݂ł��ˁB�v �E�E�E�����f���炵���X�P�b�`�܂œY�t���Ă����������肪�Ƃ��������܂��B�m�E�^�P�ł����I�I�m�E�^�P�E�m�E�^�P�͉����ǂ�ł����̓��ł͏[�������ł��܂���B�����A�T�C�Y�ł����m�E�^�P�͂T�|�P�T�����A�I�I�m�E�^�P�͂P�T�|�Q�T�����Ƃ���܂��ˁB�}�ӂ̃T�C�Y�ɂ��Ă͐�Ƃ͎v���܂��I�I�m�E�^�P�����m��Ȃ��ł���(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@����͖閾���O�ɗ��ŋN�����ꂽ�B�����͍���̉J�̌b�݂����q�Ɉ����邩���B�����͏������Ƃ����̂ɁA���ς炸�܂Ƃ��t���悤�Ȏ��C�Ə��������A�ǂ��ɂ��Ă������̂Ȃ�ƁA���肸�ɁH�O���������H���̂��U��B�Ƃ����Ă����Ȃ�o�e�C���ŋߏ�ցB �@�J�͌b�݁H�Г�H���̂��x�j�C�O�`�������Ō�����B�����A�傫���Ȃ����q�͂��Ȃ�̊m���ŃJ�r�Ő^�����ɂȂ��Ă���B�P���J���̂�҂̂����L�}�G����I�����A�J���Ă��Ȃ��x�j�C�O�`�������J�r�ɐN����Ă���B��͂萬�ۂɂ͉J�͍Г�낤�B�L�N�o�i�C�O�`�A�L�A�~�A�V�C�O�`�Ȃǂ̃C�O�`�̒��ԁA�����ăe���O�^�P�̒��Ԃ͂��̏����ł��ӊO�ƌ��C���B �@�E�X�q���^�P�͑�����������̉J�ŏo���q���������n�߂Ă���B�q���q�_�^�P�͐����̏��Ȃ��ꏊ�ɂ������ߑ傫���Ȃꂸ�Ɋ������n�߂Ă���B�P�a�P�����قǂ̃q�_�����������������̂����s�Ă���B�q���c�L�~�^�P���낤�B |

|

|

|

| ����ȏ�P���J�������͖̂w�ǃJ�r�Ő^���� �x�j�C�O�` |

���̎q�͖E�q�������Ƃ��o���Ȃ������� �J�r�ɐN����Ă��� |

|

|

|

|

| ���F���̋����@�L�N�o�i�C�O�` | �L�A�~�A�V�C�O�` | |

|

|

|

| ��i�ȃR�e���O�^�P���h�L | �V���I�j�^�P�̃c�[�V���b�g �����Ŕ����� |

|

|

|

|

| �����s���@���̃T�C�Y�ł���l �e���O�c���^�P �����������ƒ����n�A����Ő�����H |

�ғŁ@�t�N���c���^�P�@�c�� | |

|

|

|

| ���F���c�o�E�E�E�@�N���R�^�}�S�e���O�^�P | ||

|

|

|

| �N���R�^�}�S�e���O�^�P�@�E�q | �N���R�^�}�S�e���O�^�P�@�S�q�� | |

|

|

|

| �S�̕����炯 �e�B���~�X�e���O�^�P |

||

|

|

|

|

�e�B���~�X�e���O�^�P |

�e�B���~�X�e���O�^�P |

|

|

|

|

|

�e�B���~�X�e���O�^�P |

����̉J�ŏo���̂� ��������ł���E�X�q���^�P |

|

|

|

|

| �q���q�_�^�P �����s���@�����q�r�������n�� |

�q���c�L�~�^�P�H���낤�� | |

|

|

|

| �q���c�L�~�^�P�H�E�q | �q���c�L�~�^�P�H�S�q�� | |

�@����ł��E�E�E�@ �@�����͖閾���O�̗��ɋN�������B�Ƃ���ɂ��J�̗\������Ă�����ɉ�ƕt�߂͍~��Ȃ������̂ɁA����Ȃ�̉J�ʂ��������B�������邪������ƈ�C�ɋC�����㏸���A�������C��ԁB���̓��ƁE�ҏ��ł͋ی���ԁB �@���҂ł��Ȃ������Ȃ��Ƃ��Ƃɋ�����͗������낤�ƁA�v���Ԃ�ɋ����R�ցB���Ɖ��̂Ȃ�������������A�J�����������Ɠo��Ǝv�������������B����̗V�����͂������ƕ����Ɩw�NJ����o�Ȃ��B�������ɂP�O�O�O���̍��x������ƕʐ��E���B����ł����X�̎�l�̘b�ł͕��n�ɔ�Ⴕ�č��N�͉��x�������Ƃ̂��ƁB �@�J���͂����̐A�т���ł���A�L�m�R�͂��Ăɂ��Ă��Ȃ��������A�����F�����C�������D��Ȏ��F�̃����T�L�z�E�L�^�P���������Ȕ������Ō��\�o�Ă���B�傫�Ȃ��̂��͖ڂɓ���Ȃ����A�����Ȃ��̂����|�c���|�c���Ɗ撣���Ă���B����ɂ��Ă����������̗͂����Ȃ��ƁB �@�i�ʐ^�F���͓H��Ȃ����A���ɂӂ��킵�������𐂂炵�Ă���A�t�����W���f�G�ȃ`�V�I�^�P�j�j |

| ���@�ҏ����̋����R�@ | ||

|

|

|

| �J�������ŃN�T�A�W�T�C������������ | ���}�W�m�z�g�g�M�X���ؘR����������� | |

|

|

|

| ���т̗я��Ŏ��F�������� �����T�L�z�E�L�^�P |

�q���J�o�C���^�P | |

|

|

|

| �^�����ɂ����ς����@�}���U���^�P ��������J�r�ɐN����Ă��� |

�����T�L�z�E�L�^�P�@�E�q �����������Ő��F���Ȃ��ƌ����ɂ��� |

|

|

|

|

| �����T�L�z�E�L�^�P�@�S�q�� | �����T�L�z�E�L�^�P�@���ێ� |

�@ �@�E�E�E���@��B��Su�����胁�[�������������܂����E�E�E �@�u�~�x�݂Ɍ����������C�ɂȂ��āE�E�E�@�����A�P�O�����J�~���ĂȂ��̂ŃJ���J���ł��̂��������I�@�Ԃ����̂��B�R�E�W�^�P�H�̗c�ۂ��ȁE�E�E�@�ړI�̗������̊����Ŗw�Ǖς���Ė����B�@���a�Ucm���̂��̗��̐��̂́E�E�E�@���������o����̂��H �@�߂��ɂ�����A������̓^�}�V���I�j�^�P�����肩�ȁH�@�ŋߋC�ɂȂ��Ă��u�}�c�^�P�̓��̗l�Ɍ����������Ȃ����B�@�O���͂�����ƌł���œ����ɔ玿�̗l�ȕ��ۗށH�@�c�`�O���̗c�ۂƂ��H�@�����`�������T�L�F�����C�O�`�A�����ő傫�����ꖳ�������̂��H�@�������܂܂ŁB�@�����T�L�F�̂��̂������X���邪�Ȃ������������O������Ȃ��B �v �@�E�E�E�Ԃ��L�m�R�A���Q�ׂ̂��҂���ł����H�@���̃C�O�`�E�E�E�E���̊����̓j�K�C�O�`���̂悤�ȁH���F�F�ɕϐF���Ă���̂́A�u�h�E�j�K�C�O�`�̉\��������܂����E�E�E�H�@����ɂ��Ă��A����������J�l�ł��B���̖ҏ��̒��A�L�m�R�T���͕��݂����ł��ˁB�u����Ȃ��Ɠ�����Ȃ����A�����Ă�������Ȃ��v�E�E�E�����Ȃ��ƃL�m�R�Ɉ����Ȃ����A�����Ă��L�m�R�͖w�ǂȂ����̂ˁI(simo)�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �c�`�O�� | �c�`�O���f�� |

�@ �Œ�C����28�x����ƕςȎ��Ԃɖڊo�߂Ă��܂��B�_�ɕ����ď����������A�����͂܂����낤�Ƒ������a��R�֏o������B�ӊO�ƃL�m�R�����Ȃ��B�L�m�R���~�x�݂ł����ˁB����ł��A�u�i�̓|�ɂ̓N�`�L�g�T�J�^�P�A���Ȃ蕅���̐i�u�i�̍��ۂɂ̓g���r�}�C�^�P�̂悤�Ȃ��̂��B �@�A�蓹�ŐL����n�߂�B��͂�z�˂��������B�܂��̏����������h�����A�������z�˂�����������B�ߌ�͕��̗l�q���݂Ɏ{�݂ɍs���A��E�o�̕�Q��ɁB |

|

|

|

| �{�^���Y�����������G�� | �������V�ɕ���ł���@�N�`�L�g�T�J�^�P | |

|

|

|

| �N�`�L�g�T�J�^�P�@�E�q | �N�`�L�g�T�J�^�P�@�q�X ���S�ɃJ�[�����Ă��鑤�� |

|

|

|

|

| �g���r�}�C�^�P���낤���H �傫�����͈̂ꖇ�łQ�O�����O�゠�� �G��Ɛ^���ɕϐF |

�g���r�}�C�^�P���낤���H �E�q���}�ӂ̂��̂Ə����Ⴄ�̂ŁH�H |

|

|

|

|

| �u�ǂ̑����ێ��@1�ێ� | �L�C�{�J�T�^�P | |

|

|

|

| �I�V���C�^�P�������� | ���̎q�͂����@������������̂��H ���̂܂܂ł͖E�q�����܂������Ȃ����낤�@�~���}�x�j�C�O�` |

�@ �@�������H�E�߂̎U���� �@�X�`�[���T�E�i�ɂ��邩�̂悤�ȂЂǂ����������B�Ƃɋ��Ă��N�[���[�̕��ɓ����邾���B�v���Ԃ�ɒ|�V�������z���A�������H���U��E�E�E�B���Ăɂ��Ă����L�m�R�ɂ͏o�������B�����s�̖{��t���Ղ̃z�e�C�A�I�C�߂ċA��B����ɂ��Ă��A����Ȃ�ɉJ���������̂ɃL�m�R�͂��@���߂Ȃ̂��H�����_�{�̐X�ɂ�����菭���T�����A��ʑ̂ɂȂ��Ă��ꂻ���Ȏq�͖w�ǂ��Ȃ��B�P�������������Ŋy�����c���E�`���^�P�A�c�G�^�P�A�^�}�`�����C�^�P�H���炢������������Ȃ��B �@���ǁA����߂�͓��̋߂t�߂��U��B����Ȃ�ɉ����L�m�R���o�}���Ă���y���܂��Ă��ꂽ�B����ɂ��Ă��_������A�����������ƁI�@ |

|

|

|

| ��Ƃ̃T�M�\�E�͂��~�̉� | �����s�@�{��t���Ղ̃z�e�C�A�I�C | |

|

|

|

| �c���E�`���^�P�̍s���@�����s | �^�}�`�����C�^�P�ł����Ǝv�����@�����s | |

|

|

|

| �c�G�^�P�@�����s | �m�E�^�P�@�o���Ƃ��낾�Ƃ����̂�ꖂ����@��͓� | |

|

|

|

| �L�N�o�i�C�O�`�̗c�ۂ���������ꂽ�@��͓� | �L�A�~�A�V�C�O�`���f���炵���F���� �N�����������Ă����@��͓� |

|

|

|

|

| �L�b�R�E�A���^�P�@���̓q�r������l�@��͓� | �@�Ɠ��̕��͋C�̂���L�C���A�Z�^�P�@��͓� | |

|

|

|

| �ғŃt�N���c���^�P�@���\�X�^�C���������@��͓� | �V���I�j�^�P�̃c�{�~�����@��͓� | |

|

|

|

| �G��ƌ��������F�ɕϐF �u�h�E�j�K�C�O�`�ł����̂��낤�@��͓� |

�u�h�E�j�K�C�O�`�@�E�q | |

|

|

|

| �u�h�E�j�K�C�O�`�@�S�q�� | �u�h�E�j�K�C�O�`�@���V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �L�c�l�m�J���J�T�^�P���h�L�̂悤���@��͓� | ||

|

|

|

| �L�c�l�m�J���J�T�^�P���h�L�@�E�q | �L�c�l�m�J���J�T�^�P���h�L�@�S�q�� | |

|

|

|

| ���̕����ޏ�̃����T�L�z�R���̒��ԁ@��͓� | �g�傷��Ɓ@�i�ڐ��������j | |

|

|

|

| �����̊g��P | �����̊g��Q | |

�@ �@�E�E�E�ޗǎs�ɂ��Z�܂���Dm�����胁�[�������������܂����E�E�E �@�u�L�N���Q�������Łu�؎��v�Ə����c�c���̕��������āu��肢���Ď����I�v�Ɗ��S���܂��B�@�@�K�J�������u��ڂ�b�v�Ƃ������R�̘[�A����n��̌���I�ȏ�����ǂ�ł�����A�ڂ���яo��قǂɂт����肷��L�N���Q�̘b���o�Ă��܂����B �@�ȉ��ɂ��̕��������܂��B �@����n��ł͏��A���c�r�A�܂��̓c�r�b�R�ƌ����B�@����F�펁�ɂ��ƌF�삠����Łu���}���o�m�c�r�N�\�v�Ƃ����A�����̂��Ə����Ă���B�u�L�N���Q�̂��Ƃ��A���̕ӂ�ł͎R�W�̃c�r�N�\(�A��̍C�v�Ɛ\���B�R�W�̉A�C�ƌĂԂ��̂��̂������A����͑l�F���P�̔��×l�̋ۂŁA���ɍׂ��j������c�c�ߒq�R�Ō��o���A�������������������ƁA���V��H���悤�ɏ܊サ���āA�S���Q�����v�B �@���������A�܂��ʔ������v���̂͏����̊�z�V�O�Ȃ锭�z�ł��c�c�L�N���Q�����āu���A�̃A�J�v�Ǝv���ӂ�͎��̑z�����Ă���A�����������A���̂悤�Ȕ��z�������Ԃ̂��H�B�@�ł��A���̃��E�����X�Ȗ��O���āu�A�b�n�b�n�c�c�v�Ƒ吺�ŏ��Ă��܂��܂����B �v �@�E�E�E�C�ɂȂ��āA�u���̂��̌ꌹ�E�������T�v�́u�R�W�v�̍�������ƁA���}�E�o�m�J�~�m�P�̂��Ƃ������Ă���B�u���}�E�o�m�J�~�m�P�͈ꖼ�A����̑��т܂��͎���̑��сi�������j�Ƃ����B���̖{�̂����F�킪���߂ĒS�q�ۂ̋ێ����ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����v�Ƃ���B����F�킳��A�������F�X�ȂƂ���ɏo�Ă��܂�(simo)�B |

�@ �@�E�E�E���@��B��Su�����胁�[�������������܂����E�E�E �@�u�Ԃő����Ă���A���H�����̔��ɂ��̂��������Ă�l�Ɍ������̂ŁA�J���������čēx���ɍs������A����ς肫�̂��������B�@�C�b�|���V���W�݂��������E�E�E�@�������������A��ʃ{�R�{�R�����Ă�E�E�E�H�@���̑����������Ă���A�L�������������̂������܂��ɁB �v �@�E�E�E���̓C�b�|���V���W���݂����Ƃ�����܂���̂ŁA�H�H�q�_�̐F�Ƃ��ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤��(simo)�B �@*** 8��16���NjL*** �@���̂��ƁA���Ɍf�ڂ̒f�ʂ̎ʐ^�������肢�������܂����B�C�b�|���V���W���ɊԈႢ�Ȃ��ł����A�포���͂ǂ̐}�ӂ��݂Ă��[�������ł��܂���B |

|

|

|

|

|

|

| ***�@8��16���lj��@*** ���̃q�_������ƃC�b�|���V���W���ł��邱�Ƃ� �ԈႢ�Ȃ��ł����A�포���܂ł͎��ł͖����ł� |

�@ �@�E�E�E���@��B��Su�����胁�[�������������܂����E�E�E �@�u���j�������\�~�����̂ŁA�܂����҂��āE�E�E �v�������G��ĂȂ��B �ŋߒ�Ԃ̂��̂�����������Ȃ��B �����ѐ������A�I�]���^�P�̗c�ۂ��ȁH�܂����Ȃ��ĂȂ����E�E�E �芔���^�����ɂȂ��Ă�̂��L�����̂Ō��ɍs���Č�����A���̂��͖����������A�����ɃV���E���݂����Ȃ̂��L�����̂Ő��Ă݂���A�{�Ō������o���̗L��f�ʂ̃V���^�}�^�P�B �q���n�E�X�Y�~�`�`�^�P���|�c�|�c�L�邪�A���H������ŁE�E�E ���܂��܁A�����⋋�����Ă��瑫���Ƀj�J���z�E�L�^�P���ȁH �܂��A�������̂ŗǂ�����Ȃ����E�E�E �A��ɁA�L�A�~�A�V�C�O�`�̗c�ۂ��ȁH �v �@�E�E�E�ʐ^�̎q�̓L�A�~�A�V�C�O�`�Ȃ�ł��傤�B�u���݂����ʼn����ł�(simo)�B |

|

|

|

| �A�I�]���^�P�H | �V���^�}�^�P | |

|

|

|

| �q���n�E�X�Y�~�`�`�^�P | �j�J���z�E�L�^�P�H |

�@ �@�E�E�E���@��B��Su�����胁�[�������������܂����E�E�E �@�u�R���قǑ����ė[���������āA���j���͌��\�~�����̂Ŋ��҂��čs������E�E�E�@�����o���Ă����Ȃ薳�������ȋC�z�B���[�ɃV���n�c���h�L���E�E�E�@�ŋ߁A���������I���ƃ^�}�V���I�j�^�P�A�h�N�c���^�P�E�E�E�@�����ł��̂�������B�@���[�ɎP�a�Q�Ocm�قǂ̃V���n�c���h�L���R�������Ă���B�����������łTcm�ʗL��I �@�A�Z�^�P�̒��ԁH���������̂����P�{���R��ށH�@���ƂP��ށH�Ȃ��̂��B ���̏��Ō������z�R���^�P�ƕ��ʂ̂��̂��𑫂��ĂQ�Ŋ������l�ȁE�E�E�@�P�̒��F���������̗l�ɂȂ��Ă邫�̂��E�E�E�v �@�E�E�E�����̗c�ۂ����Ă���ƃT�r�I�Ȃ�Ď���Ȗ��O�����H�������[���ȍE�����̕����܂ł�������ƌ�����B�Ɠ��̕\��ʼn����ł���(simo) |

|

|

|

| �T�r�n�`�m�X�^�P | �A�Z�^�P�̒��� | |

|

|

|

| �L�C���A�Z�^�P | ����������L�C���A�Z�^�P���낤���H(simo) | |

|

|

|

| �H | ���O���^�P�̂��悾���isimo�j |

�@ �������ɍ����͗������@���H�̂��̂��n�c�^�P�� �@���̏����������ɂ́A�����Ƃ���Ɍ���B��ォ��͍���R�̍X�ɉ��ɂ���ޗnj��g��S�씗�쑺�̊C���P�Q�O�O������r�_�x�R�����J���Ă���u�r�Ԃ�_���r�_����v-�r�_�Ёi��������)�������r�_�i���Ă肱������j��K�˂��B�_�Ђ̉��N�ł́u�O�@��t������R���J���ɂ������āA�����ɏ��������̂��߁A�ɎO��r�_��`���ČÍr�_�̒n���J��ƂƂ��ɁA�h��̋S��ɂ��r�_���������č���R�̑剾�����������Ƃ����v�Ƃ���B����R����Ԃł����ꎞ�Ԃ������ʕւ̈����Ƃ��낾�����̏����̒���������̕������Q��ɗ����Ă���B���܂���ɉ��Ƃ��Ж���������ʼn_�����ꂽ�u�Ԃ𑨂��邱�Ƃ��ł����B�V���C�{�J�T�^�P�A�R�`���_�C�S�P�A�����ď��H�̂��̂��n�c�^�P�ɏo�����B �@�Ж����O�̉��x�v�͂P�P���łQ�S�x�B�v���Ԃ�̎��R�̗��B |

|

|

|

| ���X�Ƒ����K�i�@����ł��@�r�ꂸ���Q��̕��� | ||

|

|

|

| �V���C�{�J�T�^�P | �R�`���_�C�S�P�@�J�b�v�̌a�͂T�����ق� | |

|

|

|

| �R�`���_�C�S�P�@�E�q | �R�`���_�C�S�P�@�y���f�B�I�[���\�ʂ̍��i�ێ� | |

|

|

|

| �P�a�P�P�����قǂ́@�n�c�^�P ������܂������o�ʏ��̘I�i�m�ԁj ���H�̃L�m�R�Ȃ�ł��� |

�n�c�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �n�c�^�P�@�S�q�� | �n�c�^�P�@�V�X�`�W�A | |

| ���@�A�H�����������͓��̗��R �@�@�����A���������̂�����������B���Ɖ��̂���E���p���炵�āE�E�E�씗�쑺����̋A�H��͓��̎U�����ɗ������B �@�H�̎����̈�A�I�~�i�G�V���������B����̉J�ɔ������������L�m�R�����ɂ��o�������B |

||

|

|

|

| �₳���������̉ԁ@�I�~�i�G�V | ���̏����ł� �������̃}�c�I�E�W |

|

|

|

|

| ���F�̊��̂悤�Ɍ����� | �����ȉ��F���@�E�X�L�e���O�^�P�̗c�ۂ��낤�� | |

|

|

|

| ���̎q�������ɂł�����o�����̂��H | �g�K���x�j���}�^�P�̒��� �����ʂ�悤�Ȋ����̔������r�@�����̂Œ��ԂƂ����@ |

|

|

|

|

| ��������悪���� �J���G�_�^�P���낤�� |

�E���O���j�K�C�O�`�̒��ԁH | |

|

|

|

| ���̃T�C�Y�����@�E���O���j�K�C�O�`�̒��Ԃ��� �A���̌������z�˂��E�ҏ��̒� ���̂������������n�E���⏬�����Đ������}���Ă���̂��낤���H ���̉āA�}�ӋL�ڂ̃T�C�Y�ɔ�ׂĈُ�ɏ������T�C�Y�̃L�m�R���ڗ��悤�Ȋ��������� �i�����Ȃ��A�����Ă��Ċ����Ă��邾���j |

||

|

|

|

| �E���O���j�K�C�O�`�̒��ԁH�@�E�q | �E���O���j�K�C�O�`�̒��ԁH�@�V�X�`�W�A | |

�@----�@�F�{��Hr������v���Ԃ�Ƀ��[�������������܂����B�����^��ł���鍂���̎ʐ^���肪�Ƃ��������܂��E�E�E �@�u�E�E�E�����G�߂ł����F����̂��̂��ւ�y�����������Ă�����Ă܂��B�@���āA�������������������ċv�Z�̍������U�Ă��܂����B�@�F�{�s���͂R�T�x���Ă��܂������A�W���P�O�O�Om����Ƃ���ɂ�����A�͂Q�T�x�ȉ��Ɖ��K�ȎR���ł��B �@�����̃��C���̓`�`�^�P�A���̎w���炢�̌s�̃`�`�^�P�A�J�����̃L���b�v�̔{���炢�̊}�̂��̂Ȃǎv��ʑ啨�Ɋ������グ�Ă��܂��܂����B�@���n�����`�`�^�P�́A�����u�߂āA�ݖ��Ŏύ��݁A�₽�����ǂ�̂��`�Ƃ��Ă��������܂����B�\�̂��Ƃ��A���n�̏o���̖������āA�������������ł��B�@���ꂩ��A�{�Ɂu�`�`�^�P�͎ϊ����l�̏L��������v�Ə����Ă���A������������邱�Ƃ��ł��܂����B�i���\�������A���[�͑䏊�̐��S�~�̏L���ƌ����Ă܂����B�j�E�E�E�v �E�E�E�@�̃J�[�e���ő����A�ł��������Ă����̉Ă͐�]�I�ȏ��������B�k�C���ł��ҏ������Ƃ����̂�����ܓx�ł̓_���Ȃ̂ł��傤���H����Ȃ獂�x�łƍ����͂����̗������߂č���R�̏�����̂�����C���P�Q�O�O���t�߂��U��B�Ж����̉��x�v�͂P�P���łQ�S�x�B���͂Q�V��W�x�̍Œ�C���ł���A�v���Ԃ�̗��������x�������ċA��B��B��Hr���f�G�ȍ�������̂��ւ�B��͂荂�������������Ƃ���͂Ȃ��ł��ˁB�isimo-���̎G�L�͂܂��������Ȃ̂Ő����Ԍォ�ȁE�E�E�j |

|

|

|

| �v�Z�̎R�X�i�����R�A�O�ҎR�j ���Ă��邾���ŗ������Ȃ肻���isimo) |

�`�`�^�P | |

|

|

|

| �`�`�^�P | �x�j�i�M�i�^�^�P�ł��傤���H�isimo) |

�@----�@����ł��A���̂��͊撣���Ă���E�E�E �@�������������āA��H�̉J���~�炸�A���x�����������Ȃ���X�������Ă��������A����Ƃ�������x�̉J���B��낱��ŋ߂��̊ώ@�|�C���g����邪�A�z�˂��ƂƂ��ɋC�����オ��A�J���J�����[�h�̌i�F���B����̉J�Ŗڊo�߂����̂��ɂ͉����ɂȂ�Έ�����̂��낤�B �@���߂Ȃ�������Ă���Ə����ȃq���R�E�W�^�P���ڂɓ���B�撣���Ă���q������Ǝv�������ĕ���i�߂�ƃR�E�W�^�P�A�L�b�R�E�A���^�P�炵�����̂��o�Ă���B�Ȃ��Ȃ������̂���z���B�����ȒJ�̐��тł͗��h�ȃV���I�j�^�P���łĂ���B���H���̌��͏��Ȃ����A�q�_������a���ُ�ɑ����B�l�Ԃɂ͓Ő����������A�a�ɂ͖��͓I�Ȃ낤���H �@��Ǝo�̕�Q����ς܂��ċA��ƁA��̕Ћ��Ŕ������̂�������B�T�M�\�E���炫�n�߂Ă���B |

|

|

|

| �T�~�ʂ�菬���� �q���R�E�W�^�P |

�@�q���R�E�W�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �q���R�E�W�^�P�@�S�q�� | �q���R�E�W�^�P�@�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �R�E�W�^�P�@�c�� | �R�E�W�^�P�@�c�ہ@���� | |

|

|

|

| �W���I�T�C�Y�̃R�E�W�^�P �ǍE�͒��H���ő�������ł��� |

�R�E�W�^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �R�E�W�^�P�@�S�q�� | �R�E�W�^�P�@�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| �L�b�R�E�A���^�P | �L�b�R�E�A���^�P�@��Ղ̏�̋͂��ȑۂɗ{���Ă��� ���^�̃L�b�R�I�E�A���^�P |

|

|

|

|

| �W�����{�T�C�Y�̃V���I�j�^�P | �ُ�Ȑ��̋a�̑�Q���q�_���������Ă��� | |

|

|

|

| �V���I�j�^�P�@�c�� | ���̎��G�炫�n�߂�@��̃T�M�\�E |

�@----�@���͉͓��̖�̃L�m�R�ƋY��A���PL�̉ԉΌ����E�E�E �@�A���̏����Ŋ��S�ɑ̒������������B����ł��A����̉J�ɔ����������̂��̌ĂԐ�����������悤�ȁE�E�E�I������߂��̋u�˂��U���B�u�˂͂܂����C���c���Ă���̂ɃL�m�R�͎v�����قǏo�Ă��Ȃ��B���̏��������邱�ƂȂ���A�����A���M�і邪�����ƒn�����w�lj������Ă��Ȃ����낤���A�L�m�R�̕��͐l�Ԃ݂����Ƀ��[�J�[�z���b�N�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��傤�B����������Ȃ���A������Ƌx�{���Ă���̂����B �@����ł����肸�ɒT���Ă���Ɗ���ڂ��䂭�L�m�R�ɏo������B �@�����т�Ă���̂ō��N�͉Ƃ̋߂���PL�̉ԉ�������肾�������A��͂���Ɖ��̂��ꂪ�C�ɂȂ�S���Տꊴ���Ȃ�����ȁB���ǁA���Ɖ��̃^�C�~���O�̍����ꏊ�֏o������B�x�@������t�߂̌x���Ŏ��t�Ȃ̂��A���ΎԐ��Ɉ�@���Ԃ���Ԃ̍s��ŋA��͖w�Ǔ����Ȃ��B���N�͓��j��������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ����͉ԉł͂���܂����@�H�H�H | ||

|

|

|

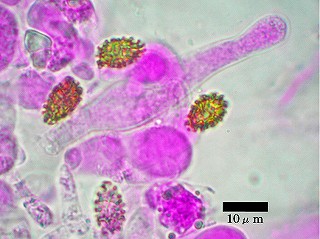

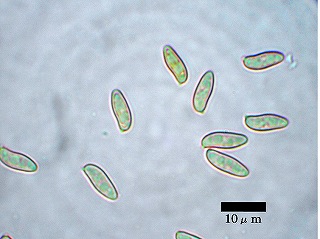

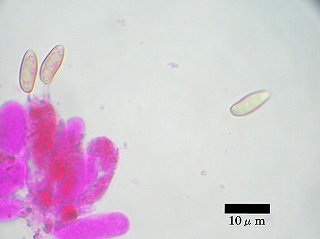

| �����������`�̎��� �P�J�r�̒��� �i���傤�ǐ���u�J�r�}�Ӂv�i�S���_�����狦��j�Ō��Ă����q���j |

�I�V���C�^�P |

|

|

|

|

| �V���I�j�^�P�@���̃T�C�Y�̍��́@�I�V�����Ȃ̂��� | ||

|

|

|

| �؉A�̔G�ꗎ�t�ɂ̓n���K�l�I�`�o�^�P | ���ɑS���T�T�N���������Ȃ� �ғł̃V���^�}�S�e���O�^�P�� |

|

|

|

|

| �V���^�}�S�e���O�^�P�@�E�q | �V���^�}�S�e���O�^�P�@�S�q�� | |

|

|

|

| �x�j�C�O�`�����̃T�C�Y�̍��͔��������@���݊��[���̃h�b�V���Ƃ����@���� | ||

|

|

|

| �x�j�C�O�`�@�Ԗږ�l�̑f�G�ȁ@�E�q | �x�j�C�O�`�@�S�q�� | |

|

|

|

| �x�j�C�O�`�@�V�X�`�W�A | �~�h���j�K�C�O�`�@�p������Ε�����̂� ꖂ������Ƃ��Ȃ��@�ǂ�قNjꂢ�̂��H�H |

|

|

|

|

| �~�h���j�K�C�O�`�@�E�q | �~�h���j�K�C�O�`�@�S�q�� | |

| Part 7�@2010 (8) | �W���@ | ||

| 1�@2�@3-1�@3-2�@ 4-1�@4-2 �@5�@6�@7�@8�@9�@10�@11�@12 |

�y�[�W�g�b�v�w