| Home | |||

| 2020 (10) |

10月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

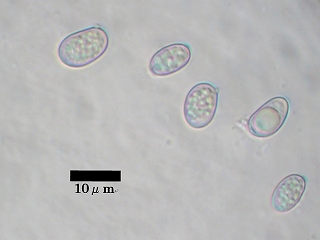

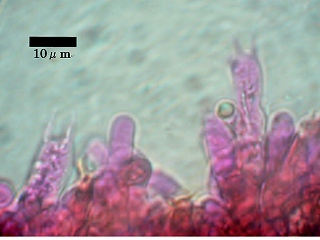

| * 昨秋より 同定できずに 四苦八苦していたツバのあるヒダが垂生するキノコ。(財)日本きのこセンター 菌蕈研究所の長澤栄史先生におたずねしました。無理なお願いにもかかわらず、快く丁寧な回答をしてくださいました。先生のご厚意に感謝したします。 生駒で見つけたヒダが垂生し、ツバのあるキノコ 昨年11月17日生駒山の北東斜面(標高約350m)の杉植林の杉にキツツキがあけた孔に生えていたキノコ。ヒラタケ型で長く垂生し、ツバのあるキノコ。 ① 杉 ② 傘径46mmで縁が内側に巻きこんでいる、柄の長さ50mm。 ③ 薄いすぐに消えてしましそうなツバがあり、ヒダは長く垂生。 ④ ヒダの柄との境目は黄色い。小襞がある。 ⑤ 胞子のサイズは11~15μm。 ⑥ シスチジアは見つけることができませんでした。http://www.c-able.ne.jp/~yassan/ |

|

|

|

| 杉の木の地上2mくらいのところにあるキツツキのあけた穴に生えていた | ||

|

|

|

| 傘径46mmで縁が内側に巻きこんでいる、柄の長さ50mm 薄いすぐに消えてしましそうなツバがあり、ヒダは長く垂生 ヒダの柄との境目は黄色い。小襞がある。 |

||

|

|

|

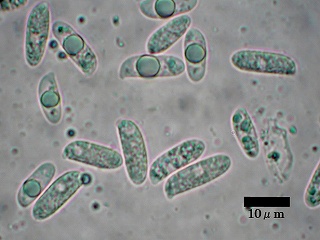

| 胞子 11~15μm | 担子器 | |

| ☆ 試行錯誤の経緯 | |

| 2 | ツバマツオウジ? 掲載種の多い図鑑で絵合わせするとツバマツオウジの可能性があり調べるが、胞子サイズをはじめ合致しない点が多々ある(「北陸のきのこ」のツバマツオウジ(仮)=Neolentinus sp.(Lentinus lepideus)では、胞子は7.5~12μmとあり生駒のもの(11~15μm)。 |

| 3 | ツバヒラタケ? フトした折に見た図鑑でツバヒラタケに似ている。しかし、手元の図鑑の記載は下記の点で違和感があります。 ・北海道に分布(「原色日本新菌類図鑑」) ・広葉樹(北海道のキノコ」、「東北のきのこ図鑑」、「青森県産きのこ図鑑」)に発生 ・大型で肉厚(「東北のきのこ図鑑」) ・傘:通常15cm位(「青森県産きのこ図鑑」) |

| 4 | ツバヒラタケ(Pleurotus dryinus)のようだが 何気なく、「FUNGI SWITZERLAND」でPleurotus dryinusを見ると、「Habitat:In forests and parks,on living ,usually dameged trunks of hardwoods and conifers」と針葉樹にも発生するとされている。しかも、キノコのサイズなど生駒で見たものと概ね特徴が合致しています。 Pleurotus dryinusで検索した英語版のWikipediaでは「 It occurs especially on oak (from which it derives its name), but also on beech, other broad-leaved trees, and occasionally on conifers.」と時には針葉樹にも発生する旨の記載がある。 |

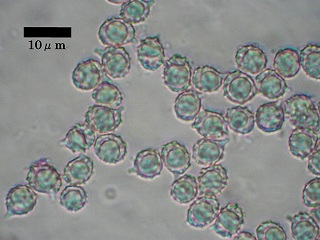

| 5 | ツバヒラタケ ご無理をお願いし長澤栄史先生におたずねしたところ、こころよく次のような回答をくださりました。 「---ご賢察の通りツバヒラタケで結構だと思います。確かに一般的には広葉樹に発生しますが、枯死した針葉樹に発生してもおかしくはありません(自然では通常広葉樹に生える食用きのこの多くが、スギなどの針葉樹のおが屑を用いて栽培することが可能です)。本菌は本来北方性のきのこと考えられますが、添付しました資料のように広島県でも見つかっています。しかし、西日本での発生は稀なように思われます。また、今まで自然での発生は広葉樹ですので、今回の例は稀なケースと思われ、大変興味深く思いました。このきのこの特徴はつばを持つ以外に、分生子を柄の基部表面に形成するという大きな特徴があります。お送りいただいた写真の柄の基部の分が黒っぽく見えていますが、この部分が分生子が形成されている所で、暗緑色、粉状を呈します。もし標本がお手元にあればこの部分を顕微鏡で観察してみてください。資料にあるような球状の細胞(分生子)が観察できると思います。---」 お忙しい中、快く、ご丁寧なご回答をくださった長澤先生に感謝いたします。一年がかりで、気になっていた課題が一つ解決しホットします。ありがたいことです。 標本は手元にはなく、分生子の確認はできません。再度、現物に出逢えるといいのですが。足を運ぶしかないですね。 |

ページトップヘ

| 夏お出かけの途中、フト見た木の根っこにヤナギマツタケ。晴天の陽盛りでうまく撮れないが、採りました。お天気続きで傘はひび割れ天然乾燥品状態。きれいに洗い水を切り冷凍保存。そのうちパスタの具にでも。 |

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「近場の里山へ登る。秋の山は蚊に悩まされることはない。雨の日の翌日は思いのほか、きのこに遭遇。 ムラサキシメジにて季節を感じる。ひだは美しい紫色。落ち葉の中にあり、落ち葉の分解菌だ。」(キャプションもAsさん) --- 一昨日、随分と早い木枯らし1号。もう晩秋のキノコの季節ですね。私の散策路では今日は夏-秋キノコのウスヒラタケ、昨日は晩秋-冬キノコのヒラタケ。キノコたちも若干混乱してるようですが。(simo.) |

|

|

|

| ザラエノハラタケ | ハダイロガサ | |

|

|

|

| ハタケシメジ | ハタケシメジ | |

|

|

|

| ヒメワカフサタケ | マツオウジ幼菌 | |

|

|

|

| ムジナタケ幼菌 | ムラサキシメジ |

ページトップヘ

| --- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「雨が降っても、なぜかキノコは少ないように思います。県外の森まで足を伸ばしてみました。」(キャプションもTakさん) --- 私の昨日のヌメリスギタケモドキ、コガネタケなどは昨秋、御一緒させていただいた例の公園のものです。このところ晴天続きのようで、上手く成長できるのか心配です。ヒョウモンウラベニガサは逢いたいキノコの一つです。ドングリキンカクキンも抜群のスタイルですね。フウセンタケ属ですよね。比較的フウセンタケ属の記載の多い「新潟のキノコ」なども見ましたが、やはり???です。(simo.) |

|

|

|

| ヒョウモンウラベニガサ | ドングリキンカクキン | |

|

|

|

| ズキンタケ | ノボリリュウタケ | |

|

|

|

| フウセンタケ属 | ホコリタケ |

ページトップヘ

| --- 熊本のHrさんよりメールをいただきました 「昨日は、秋のキノコ狩り、クリタケは久しぶりに豊漁で2キロ、ナラタケ、ムキタケ、チャナメで1キロ、ハタケシメジ は先日の雨でブヨブヨになっているものもありましたが、選んで1キロほど。 ムキタケには少し早すぎましたが、クリタケにはちょうど良い日となりました。

私事ですが、今年定年退職し自由の身となりましたので、来年は観察会に参加できればと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。

写真は、クリタケ、袋の中のクリタケ、イタチタケかな?」

--- それだけあれば充分キノコ狩りですね。綺麗なクリタケ。丁寧に袋に入れておられるのですね。またお逢いできそうなのですね。楽しみにしております。(simo.) |

|

|

|

ページトップヘ

| 夏、秋の林縁で可愛い赤、白の花を咲かせて楽しませてくれていたゲンノショウコが種を飛ばし始めている。種を飛ばすとき、まるで御神輿の屋根のようなユニークな姿を見せれくれる。別名のミコシグサ(御輿草)がピッタリ。 サクラタデの淡い桜色やヨメナもいい感じで咲いている。昨日は晩秋から出始めるヒラタケが出ていたが、夏、秋のキノコであるウスヒラタケが上品な姿で出ている。少々いただき夕餉の汁の実に。数年ぶりにテンガイシロキツネノサカズキにも出逢えラッキー。 |

|

|

|

| ゲンノショウコ | サクラタデ | |

|

|

|

| ヨメナ | ウスヒラタケ | |

|

|

|

| テンガイシロキツネノサカズキ | ユキラッパタケ | |

|

|

|

| コオトメノカサ | ヌメリイグチ | |

|

|

|

| カエンタケ | カエンタケ | |

|

|

|

| ツエタケ | ツエタケ | |

|

|

|

| ドクツルタケ | カワムラフウセンタケ |

ページトップヘ

| 野山を歩くと、野生の菊がどれも魅力的。写真に撮って種類を調べようとするが、似たものが多くお手上げ。素人には野に咲く菊のような花ということで野菊とするしかないのかもしれません。湿地ではミゾソバの花が咲いている。 晩秋のキノコであるヒラタケも出始めている。冬支度が要りそうな冷え込む朝ですから。 |

|

|

|

| 写真がまずい。本当はもっと紫色の野菊 | 純白の野菊 | |

|

|

|

| ミゾソバ | ヒラタケ | |

|

|

|

| ヒラタケ | ヒラタケ | |

|

|

|

| ヌメリスギタケモドキ 幼菌 | ヌメリスギタケモドキ 幼菌 | |

|

|

|

| ヌメリスギタケモドキ 幼菌 | 残念!賞味期限切れのナラタケ | |

|

|

|

| コガネタケ | コガネタケ | |

|

|

|

| ハタケシメジ | もう少し 若くて紫の美しい時に出逢えれば最高だが | |

|

|

|

| ヒメダイダイタケ | ヒメワカフサタケ |

ページトップヘ

| --- 奈良市のInkさんよりメールをいただきました 「今日は一昨日の松茸不作のリベンジで再挑戦をしましたが、返り討ちにあいました。 今日はスパイク地下足袋を履いて行ったので、さらにきつい崖の登り降りでしたが、恐怖感はなかったです。 二人で一本だけ。仲良く半分にして持ち帰りました。 昨年は17本、一昨年は約100本。年々と少なくなっていくのは何故でしよう?戦前までの薪を燃料にしていたころは、松などの枯れ木や落ち葉なども燃料として回収され、掃き清められた様な状態でした。現在でその様なところを探すと崖しか残らないのです。しかも南東斜面です。朝日の木洩れ日が射すのが条件です。西日がさしたり、暗いところ。植林混じりでは生えません。半分でもいい香りがしています。」 --- 惚れ惚れとする姿です。生駒も矢田丘陵もマツタケ山だったわけですから、変化していきますね。(simo.) |

|

|

|

ページトップヘ

| 腰痛のリハビリの野歩き。ゴンズイの黒い実がまるで目玉のよう。フジバカマの仲間の花には蝶が乱舞。オレンジの蝶はキタテハだと思うが、地味な蝶は??? 比較的レアで逢いたかった青い傘のルリハツタケに出逢え、それだけで満足。おまけも少々。 |

|

|

|

| ゴンズイの実 | フジバカマの仲間の花 と キタテハ | |

|

|

|

| フジバカマの仲間の花と ??? | ルリハツタケ | |

|

|

|

| ルリハツタケ | ルリハツタケ | |

|

|

|

| ルリハツタケ | ルリハツタケ | |

|

|

|

| ルリハツタケ 胞子 | ルリハツタケ 担子器 | |

|

|

|

| カラカサタケ | カキシメジ 臭いをかぐと 食べる気がしない それでも、中毒例の多い毒キノコ |

ページトップヘ

| --- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「さすがInさん、ワイルドですね! 昨日、山添村を歩いて来ました。行き出して数年、初めてニセアブラシメジ(クリフウセンタケ)に出会えました。」(キャプションもTakさん)

--- 良かったですね。しっかりと足を運んでいるご褒美ですね。ウラベニホテイシメジもその絹糸状の傘表面の紋様、指で押したような紋様、しっかりとした柄を見ると即お土産にします。豊作ですね。(simo.) |

|

|

|

| ウラベニホテイシメジ | オニフウセンタケ | |

|

|

|

| カワムラフウセンタケ | クリフウセンタケ | |

|

|

|

| シロオニタケモドキ | ベニヤマタケの仲間 |

ページトップヘ

|

"マツタケ" --- 奈良市のInさんよりメールをいただきました 「久し振りのメールです。 一昨日、奥駈道の一ノ多和のダイナミックなツキヨタケやヤマブシタケを見て帰宅したら、上北山村の猟師から松茸を採りに行かないかと電話をもらった。ここ2-3年、上北の山で一緒に松茸採りをしているが、今年は「ない」とのこと。少し遠出をして東ノ川を案内するとのこと。松茸のシロは普通自分の子供にも教えないので、ありがたいとついて行きました。 きつくない山と聞いたからハイキングシューズで行ったらなんと、斜度50℃の崖。おまけに備長炭のウバメガシの落ち葉。 久し振りに滑落の恐怖を感じた。探しても捜しても松茸はない。立ち木にしがみついているのが精一杯だが、ふと前を見るとデカイ松茸が二本。立木をビレー代わりにしてゲツト。しかし、振り向くとそこにマムシが。不安定な体形でストックで一撃で退治した。きのこの会の皆さんは絶対に真似はしないでください。猟師の収穫はゼロ。15日にいつものシロに行こうとリベンジ宣告。いいよ、と返事。次はスパイク地下足袋で行くからと別れました。 猟師の名誉のために、彼は毎年100ー200本のマツタケをものにしています。」 --- 立派。凄いのが出ていて良かったですね。(simo.) |

ページトップヘ

| 朝から晴の天気予報だったが、曇天。低気圧は腰痛には厳しい。動いて治す方がよさそうなので、コルセットをして、ステッキを持って散歩道へ。 遅れていたキンモクセイが良い香りを届けてくれる。大好きなサクラタデが可愛い花を咲かせ始め、シオンもたくさん咲いている。 雨の恵みを受け、ウスヒラタケが沢山出ているが雨で傷んだものが多い。今夜の二人分の汁の実程度をお土産に。ハナハビラニカワタケも汚れのない綺麗なものなので、持ち帰り湯がいて三杯酢で今夜の一品。思ったほどキノコが出ていないのが残念。 |

|

|

|

| キンモクセイ | サクラタデ | |

|

|

|

| シオン | ウスヒラタケ | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ | ハツタケ 傷つくと緑に変色 | |

|

|

|

| オウギタケ | アミタケ 何故かオウギタケとご一緒によく見かけます |

|

|

|

|

| ウラベニホテイシメジ 食 | クサウラベニタケ 中毒例が多い | |

|

|

|

| ヌメリイグチ | コツブタケ |

ページトップヘ

| このところ低気圧と低温で腰の調子が良くない。動かさないと良くならないけどこのところの降り続く雨では。 しかし、大雨・洪水警報が出ているものの昼前から小やみになったので、近くを散歩。 犬も歩けば!・・・美味しいヤナギマツタケが出ている。お土産付きの散歩。降り続く雨でいたんだものが多いのは残念だが。 |

|

|

|

|

|

|

| 大きいものは傘径20cmほど こんな株が4株 勿体ない! |

ページトップヘ

| --- 奈良市のDemさんよりメールをいただきました 「今年の秋も故郷・蒜山高原の雑木林、大山のブナの純林でキノコを探しました。探すというよりも出会いを求めてお伺いした、と言うのが正しい表現かもしれません。 今年の秋は異常気象と言えそうで、10月7日というのにキノコに出会うのは大変に困難でした。例年のこの時期には食べても美味しいショウゲンジやアブラシメジなどがニョキニョキと顔を出すのですが、今年は1本さえも見ることができなかった。秋のキノコでは早く出て来るアミタケが出始めた状態でしたから、多くのキノコが出遅れているのは間違いない。 9月の20日頃に咲く彼岸花が未だ咲き誇っているので、植物やキノコ達はカンが狂ったのかも? いやいや彼らは正しく、暦というけったいな測定方法に頼る我々人間の方が狂っているとも言える。 それにしても自然は豊で懐が深い……薮をかき分け、汗びっしょりで歩く私の目の前に、いろいろなキノコ達が出てきてくれました。 それにしても不思議なキノコ?に出会って……これは何だろう?……誰かご存じ??それが生えている場所は標高900mほどのブナ林の中。朽ちた大木の根元には木材の腐食物が堆積しており、その上に大きなジャガイモをチョコンと置いた雰囲気です。その大きさは私の握り拳ほどです。ナイフで真二つに解剖するとゼリー状の中に灰色の模様がある……写真のとおりです。その灰色物をチヨットなめてみたら「オッ!苦い」ペッペッ。 採取した食べられる茸はアミタケ、ハツタケ、ナラタケ、ハタケシメジ、ヌメリツバタケ、マスタケ、ブナハリタケ、カラカサタケで、マイタケの大きな株を発見しましたが、少し腐れ気味で採取を断念しました。その他にもいろいろなキノコ達に出会いましたが、私の貧弱な知識では説明できず、残念。」(キャプションもDemさん) ---- 大阪市のMOrさんより「不思議なキノコ?の断面の様子は、「地下生菌識別図鑑」のニカワショウロにも似ていると思います。 」とご指摘いただきました。(10/9)---ご指摘のとおりで、ニカワショウロがより近いようですね(simo.)。 ---- 流石にお元気。 賑やかで楽しいレポートありがとうございます。

・UFOですか? お持ちの筈の山渓のフィールドブックスのスッポンタケの付近に断面の写真も出ていますが・・・。 ・ヒトヨタケは地上に生えています。これは材に生えて居るので、、、別のものです。色が光の関係で正確に分かりにくいですが、キララタケの可能性もあります。 ・ベニチャワンタケですか?光の関係で色が正確に分かりにくいですが、紅はもう少し鮮やかな赤で、こちらは緋色かもしれません。 ・ドンナ?親子4人でしょう? ヒダの写真がないと、情報不足で私には無理です。(simo.) |

|

|

|

| UFO卵1 | UFO卵2 | |

|

|

|

| UFO卵3 | スギヒラタケ | |

|

|

|

| ツキヨタケ | ハタケシメジ | |

|

|

|

| ヒトヨタケ | ベニチャワンタケ | |

|

|

|

| ムラサキナギナタタケ | 親子4人 |

ページトップヘ

| --- 東大阪市のYmさんよりメールをいただきました 「靴が口を開け、購入した靴の馴らしのため昼過ぎまで歩いてきました。 しっかり乾燥していましたがさすがお山、少ないですがいろいろと。 帰りの下りにかかったところでなんとルリハツタケがいくつか発生していました。見つけたのは偶然出会ったAsさんの方が先です。 もう何年も前にこのエリアで一つか二つ見つけた記憶があるのですがそれ以降全く見ていません。 ひょっとしたらまた何年か待つことに?しかし図鑑に”まれ”と書かれている種を目にするのは快感です。」 --- 「ルリハツタケ素晴らしい!! まだ出会ったことのないキノコです。」(奈良市のTakさん) --- 是非逢いたいレアものですね。Chiさんの紹介で歩いた矢田丘陵で二度、高槻で一回見たくらいでしょうか?矢田丘陵の場所は何年か前に行きましたがイノシシが荒らしてしまっているのか、出逢えず。青いキノコは傷つくと黄色に変色しますね。ソライロタケ、そしてこのルリハツタケ。どんな仕組みなのでしょう? 次の台風がらみの雨が生駒、大阪にもキノコを呼んでくれるといいですが。(simo.) |

|

||

|

||

|

|

|

ページトップヘ

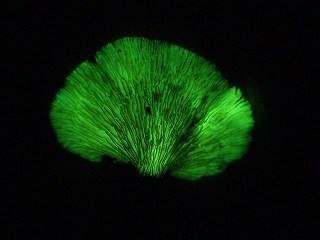

| --- 生駒市のChiさんよりメールをいただきました 「こんばんは、鹿児島出張中のChiです。 10月の鹿児島での楽しみは、北薩最高峰の山頂付近のブナ林です。今日は1回目の発生が傷んでき、2回目の幼菌が出始めた時期でした。 観察の最後の群生から発光撮影用に1個持ち帰るのですが、きれいな物が無く少し傷んだ物で今回は発光を撮りました。昨年のは状態が良く、きれいな緑になりましたが今年のは、老菌で光が弱くなかなか緑になりません。試行錯誤して、どうにか緑近くに。」(以下撮影DATAなど省略しました。simo.) --- お仕事ご苦労様です。今年も素晴らしい発光ですよ。ありがとうございます。私も気合を入れて、少し足を延ばしてブナ林に行かないと。体調すぐれず、近場の低い丘陵歩きでは、雨も少なくキノコは少ないです(simo.) |

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| --- 奈良県河合町のKsさんよりメールをいただきました 「お久しぶりです。今日、天川村にハイキングに行ってきました。道すがらいたる所にキノコがありましたので一部共有します。家に帰ってからキノコ辞典で調べましたが、種類があってるかどうかは微妙です…。(笑)いずれにしろキノコの季節!色々行ってみようと思います。」(キャプションもKsさん) --- 捨て菌亜お便り、ありがとうございます。 天川村ですか。いいですね。大阪界隈は雨量が少ないようでキノコは端境期のようで、殆ど出ていません。 天河辺りは雨が降っていたのですね。よかったですね。 * ベニナギナタタケは可食ですが、これとカエンタケを間違えて中毒した例があったようです。

ベニナギナタタケのイメージをしっかりと覚えていると、カエンタケと混同することはないと思います。

* アカヌマベニタケ?はアカヌマベニタケを含む、ヌメリガサ科は間違いないですが種小名の絞り込みは難しいですね。

* ハラタケの仲間は間違いないですが、これもよく似たキノコが多いですね。 写真だけでは、特定しにくいです。(simo.)

|

|

|

|

| ベニナギナタタケ | アカヌマベニタケ? | |

|

|

|

| ハラタケの仲間 | ||

ページトップヘ

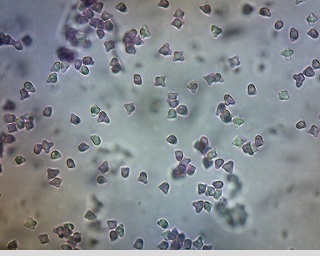

| --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「今回、珍しくウラムラサキシメジに出会いました。裏を見ると、鮮紫色ではないか。初めフウセンタケだと思った。胞子を観ると十字形。フウセンタケではないようだ。幼菌の会のきのこ図鑑(P39)にて、ようやく本菌を探し当てる。 ・ ニオイドクツルタケ(青木仮)…KOH添加しても黄変しない。悪臭がする。 ・ ベニチャワンタケモドキ?…ベニチャワンタケとの区別が分かりにくい。」(キャプションもAsさん) --- キノコの少ないこの時季にこれだけのキノコを見ようとすると、丹念に探して歩かれたのですね。頭が下がりますウスミベニサラタケは珍しいですね。カンゾウタケも出ているのですね。 ベニチャワンタケモドキ?は難しい。「北陸のきのこ図鑑」では、モドキは秋、モドキなし早春~春。胞子サイズはモドキ12~16.5μm、モドキなしは20~35μm。ややこしい点は度外視してこの二点での区別ではどうでしょう?(simo.) |

|

|

|

| ウラムラサキシメジ | ウラムラサキシメジ 胞子 | |

|

|

|

| ニオイドクツルタケ | センボンクヌギタケ | |

|

|

|

| ベニチャワンタケモドキ? | ウスミベニサラタケ | |

|

|

|

| ヒメスギタケ- | カンゾウタケ |

ページトップヘ

| 子供のころ以来?久しぶりに受けたインフルエンザの予防接種の影響かどことなく身体がだるく倦怠感がある。一人で近所の散策コースを少し楽しむ。 今年は見納めになりそうな彼岸花も黄金色に色付く田の畔に一面に咲いているところがある。ソバを植えておられるところもあり、この辺りではこれだけ植わっているのは珍しく別世界に来た感じがする。 林縁ではスズメウリの青い実が目に入る。ホトトギスもたくさん咲いている。 土が乾いているし、キノコは完全に端境期のようで、少ない。 |

|

|

|

| 黄金色に染まる田と畔の彼岸花 | ソバの花 | |

|

|

|

| ソバ畑 | スズメウリの実 | |

|

|

|

| ホトトギス | オオノウタケ? 胞子の確認を忘れている |

|

|

|

|

| ウズタケ 渦渦のヒダ | ウズタケ 胞子 | |

|

|

|

| ウズタケ 担子器 | チチアワタケ | |

|

|

|

| ヤケノアカヤマタケ | ||

ページトップヘ

| --- 奈良市のDemさんよりメールをいただきました(9/30) 「瀬戸市に住む妹が「ショウゲンジの生えている状態を見たい」と言うので、私が奈良から出かけて行って、一緒に山を歩きました。 瀬戸市から1時間足らず北へ走入って、土岐市の標高800mほどの森林地帯へ到着し、遠目でナラ林らしい地帯へ入って行きました。目的のショウゲンジの出現には時期が少し早い様子でしたが、比較的早く出て来るアミタケの幼菌群に出会ったので、秋キノコ本番も近そうです。 ムラサキアブラシメジモドキかな?と思う幼菌に出会ったので、ショウゲンジも居るはずだが……。一瞬「エッ!」と思ったのは、枯れ松の幹にネズミが抱きついた風に見える変な塊。良く観るとキノコらしいのだが、私は初めて見る珍しい物でした。 また、私には判断のつかない幼菌群の爆発も見応えのある風景でした。 林の道を歩いていて……妹が「アッ!・ツチアケビ」と叫びました……私は初めて見る珍しい植物です。 植物に詳しい妹の説明では、葉が無くて、光合成をしない寄生植物の一種で、ナラタケの菌糸束と共生しているとか……キノコと無関係でもなさそうです。山を歩くと必ず面白いものに出会います……山歩きは楽しいですね……。」 ---- お元気ですね。凄い行動力。立派な綺麗なアミタケですね。以前信州の駅でアミタケの乾燥品を売っていて買って帰り、よく見ると中国からの輸入品でがっかりしたことを思い出しました。数年前、信州の高速を走っていて両サイドの松林が真っ赤になっているのを見て松枯れの進行が酷いなと思いました。

紫の君は瑞々しいと惚れ惚れしますね。紅のスターはヒダを見ないと全然見当が付きませんね。爆発!は、Demさんのお庭の奈良公園鹿苑近くでよく見ます。近所のお家で賑やかなのでのぞくと、ご夫婦で裸で踊っていたという話のある有名な毒キノコですね。調べて、みてください。かじってみてください。苦いです。ツチアケビも生駒の観察会で毎年見ています。共生している?一方的にヒモをしているのでは。最近では「菌従属栄養植物」と呼ばれます(simo.) 。 |

|

|

|

| アミタケの幼菌 | 紅のスター | |

|

|

|

| 紫の君 | 松のホウキタケ? | |

|

|

|

| 爆発 | ツチアケビ |

| 2020 (10) |

10月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

ページトップヘ

![]()