| Home | |||

| 2019 (10) | 10月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

--- 奈良市にお住いのDemさんよりメールをいただきました 「もう数日前になりますが……Inさんへ無理なお願いをして、川上村のブナ林を案内してもらいました。 標高千㍍を越す辺りは紅葉が終わり、冬支度の風景でした。従ってキノコも少ないのですが、必死に探すとヒョイッと顔を見せてくれます。 「おお……待っていてくれたか!」指でキノコの頭をやさしくなでてあげます。 終日、曇り空の山は、風は弱く、小鳥の声も聞こえず、我々の歩く足音だけが耳に届く静寂の世界でした。山を歩くのはエネルギーを使っているんですねぇー、低い気温だが汗ばんでくるし、腹もへる。11時頃には我慢できず柿のは寿司をパクパクやる。12時過ぎにはコンビニ弁当を米粒一つ残さず平らげ、途中で買ってきた大きな柿もペロリと腹に納まった。午後3時になるとアンパンを食べる……こんな時に食べるのは無茶苦茶に美味い。 キノコ観察に名前を借りて、山歩きを楽しみ、食べることを楽しみ、日ごろの運動不足の解消もやってきました。今回の山歩きで気づいたのは「苔の美しさ」でした。冬支度の山はすべてがダークの世界ですが、苔だけは鮮やかな緑を輝かせているし、種類も多い。贅沢を言えば……苔に詳しい人と一緒に歩いてみたい。 ブナの樹皮に張り付いた苔の写真を1枚だけ紹介します……この模様は2匹のリスがじゃれ合っているように見えるのですが……。」(キャプションもDemさん ↑チャダイゴケの仲間 ) --- コチャダイゴケなど、いろいろなキノコが出ていたんですね。いい空気を吸って、腹いっぱい食べるのは健康にとって一番ですね。それにしても、Demさんの食用の旺盛なこと。蒜山に同行させていただいた時、だれもDemさんの食欲には勝てなかったものね。(simo.) |

|

|

|

| ツチグリ | ヌメリスギタケモドキ | |

|

|

|

| ブナの樹皮に付く苔 | ホコリタケの仲間 | |

|

|

|

| 不明2 | 不明3・深山のにぎわい |

" キクメタケ? " --- 和泉市にお住いYsさん(小4)よりメールをいただきました 「Ys(母)です。 前日に雨が降ったのでまた裏の公園に散歩&きのこ探しに行きました。 今日は新たに クロホコリタケ、カバイロツルタケ、キクメタケ?を見つけました。 明日の朝、また見に行ってみようと思いますがもしかしたら成長すると色が変わるとか??。 前回みたいに誰にも蹴られてなければいいのですが…。 --- 雨上がりですね。様子が一変しますね。無事育ってほしいですね。 (simo) 。 |

|

|

|

| スミレホコリ | カバイロツルタケ | |

|

|

|

| キクメタケ? | キクメタケ? |

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのTakさんよりメールをいただきました 「三度目の正直、やっと山添村でウラベニホテイシメジを見ることができました。たくさん見かけたホコリタケは大型の物もちらほら。反対にドクツルタケは小型化していました。道端に生えていたハタケシメジは、草刈りの災難に遭っていました。」(キャプションもTakさん) --- レポートいつもありがとうございます。立派な姿の幼菌。名前のホテイがピッタリといった感じがします。少しかじってみてください。苦味もクサウラベニタケにはない特徴です。茹でて水にさらして苦味を抜くようですが、抜きすぎると風味がなくなるように思います。この季節のドクツルは可愛いサイズのものが多いですね。私は苦味は抜かず調理します。 やがてキノコがめっきり少なくなる季節です。今が沢山出逢える最後のチャンスですね(simo) 。 |

|

|

|

| アケボノドクツルタケ | ウラベニホテイシメジ | |

|

||

| ウラベニホテイシメジ幼菌 | ||

|

|

|

| キホコリタケ(中央に別ホコリ) | センボンイチメガサ | |

|

|

|

| チシオタケ | ツルリンドウの実 | |

|

|

|

| ドクツルタケ | ハタケシメジ | |

|

|

|

| ホコリタケ | ムラサキアブラシメジモドキ | |

ページトップヘ

| --- 大阪市のSinさんよりメールをいただきました 「 皆さんのキノコにびっくりしています。こちらは、交野山付近を縦走してきました。 ヌデルタケは「鼻」にソックリ! 面白くって嬉しかったです。

1 ノウタケ 2 スッポンタケ 3 シロオニタケの幼菌 4 サガリハリタケの白と黄色?不明。 5 ウスヒラタケ 6 チシオタケ 7 フクロツチガキ 8..9 ヌデルタケ 10 ヌデルタケの裏側 11.12 テングタケ 13 ズキンタケ 14 ハナオチバタケ ・・・ 相変わらず精力的。ついていけるように鍛錬しないと置いていかれそうですね。 3 シロオニタケの幼菌---シロオニタケそのものの幼菌ではなさそう。その仲間の幼菌でしょう。親もみたい。 4 サガリハリタケの白と黄色?不明。---黄色は粘菌かも?分かりません。 8.10 テングタケ---ツボ部分の写真も必要。----イボが尖っているように感じます。イボテングタケかも知れません。(simo.)。 |

|

|

|

| 1 | 2 | |

|

|

|

| 3 | 4 | |

|

|

|

| 5 | 6 | |

|

|

|

| 7 | 8 | |

|

|

|

| 9 | 10 | |

|

|

|

| 11 | 12 | |

|

|

|

| 13 | 14 |

ページトップヘ

| 25日(金曜)朝の「早起きは三文の徳」のヤナギマツタケ。近所の秘密の場所。今朝、気になり散歩すると、ひび割れた傘が大きくなっている。金曜日になかったところです。土曜日に出て、月曜の朝には大きく育って傘はひび割れ、キノコの成長は早く、旬はアッという間に過ぎ去ってしまいます。 |

|

|

|

ページトップヘ

| --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「 ヤナギマツタケの幼菌を偶然、発見。この褐色のシワシワがかわいい。 * ヒメヒガサヒトヨタケ?…コツブヒメヒガサヒトヨタケかもしれない。胞子の大きいのが本種。 * ユキホウライタケ?…キノコ新図鑑に記載。ひだに連絡見脈がある。 ・・・ いつも素晴らしいキノコレポートありがとうございます。ヤナギマツタケかわいい!放流サイズですね。採取サイズまで通わないと。個人的には胞子はコツブで傘径は大きいのがコツブと覚えていますが(「日本のきのこ」)。径2cmくらいはありそうに見えるんですが?本当は胞子サイズを計測すべきなんでしょうね。(simo.)。 --- Asさんより、「コツブヒメヒガサヒトヨタケのほうが可能性が高いかも知れません。」、「ユキホウライタケ?はシロサクラタケの方が近いかも知れません。」と連絡がありました。(10/29) |

|

|

|

| ヤナギマツタケ幼菌 | ヤナギマツタケ幼菌 | |

|

|

|

| ヒメヒガサヒトヨタケ | ムジナタケ | |

|

|

|

| カラカサタケ | ヒナノヒガサ | |

|

|

|

| ユキホウライタケ? | ユキホウライタケ? |

ページトップヘ

--- 和泉市にお住いYsさん(小4)よりメールをいただきました 「今日は、和泉葛城山方面に行ってきました。 オオイチョウタケ、アカエノズキンタケ、ハナビラニカワタケ、モエギタケ、ヌメリツバタケ、スッポンタケのタマゴ、コムラサキイッポンシメジ、エノキタケ、サンコタケがありました。 今日の目玉は、モエギタケかなぁ。 そして、スッポンタケのタマゴは2週間前に台風で行けなくなってから空いた日がなくてあきらめかけていました。でも、今日行ったら4こもあったのでうれしいです。 ヌメリツバタケはコンソメスープに入れて食べました。 --- やはり雨上がりですね。たくさん出ていて良かった。標高900m近いと、平地のキノコを少し先取りしている感じです。モエギタケの緑の傘はとても魅力的で、いいです。白いキノコは露出をマイナスにして写してみてください。真っ白で、傘の詳細なイメージが見えないです。暗く撮って補正はできますが、色とびは補正できません。 3 のエノキタケは、もう少し黒い足の場合が多く、、柄の下がこんなにふくれるかな。違和感があります。 5 はその名のコムラサキイッポンシメジなら、柄に縦のスジが見えます。フウセンタケ属のように感じます。 7 のオオイチョウタケももう少し違う角度の写真をみないと分かりにくいですが、ちがうかも。 8 は断面の写真があれば、スッポンタケと分かりやすいです。 (simo) 。 |

|

||

| 1 モエギタケ | ||

|

|

|

| 2 アカエノズキンタケ | 3 エノキタケ | |

|

|

|

| 4 ハナビラニカワタケ | 5 コムラサキイッポンシメジ | |

|

|

|

| 6 ヌメリツバタケ | 7 オオイチョウタケ | |

|

|

|

| 8 サンコタケ | 9 スッポンタケ タマゴ | |

ページトップヘ

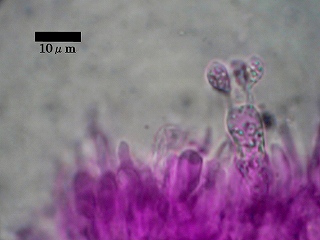

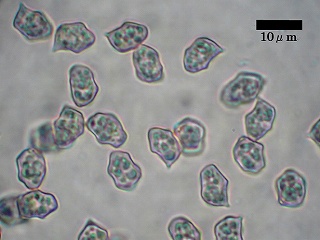

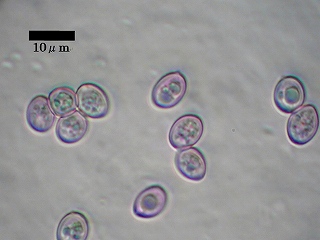

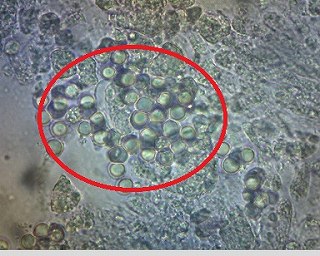

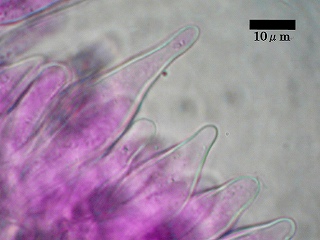

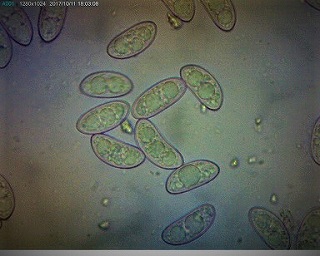

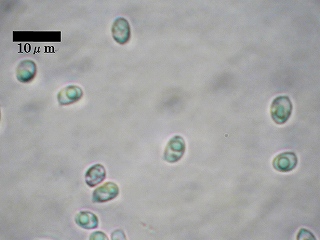

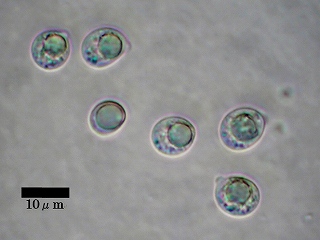

--- 和泉市にお住いYsさん(小4)よりメールをいただきました 「今日は、近所の公園を散歩してみました。すると、雨が降ったからかあの公園にしては、とてもたくさんのきのこがありました。 まず、Russula sp.それから、カキシメジ。そして、ハナオチバタケ。さらに、ノウタケ。またまた、ズキンタケ。横には、カレエダタケ。最後に、テングツルタケ。 カキシメジは去年も生えていたような気がします。そして、カキシメジは、顕微鏡でヒダを見ました。 --- やはりしっかりと雨が降ると、気温が高いこともありキノコがたくさん出ますね。カキシメジは「きのこ中毒御三家」の一つですが、独特のいやな匂いがします。これも大事な特徴です(simo) 。 |

|

||

| カキシメジ | ||

|

|

|

|

|

|

| ハナオチバタケ | ズキンタケ | |

|

|

|

| カレエダタケ | テングツルタケ | |

ページトップヘ

| --大阪市にお住いのMorさんよりメールをいただきました 「近所の林の一角に、イボテングタケが足の踏み場もないほど群生していました。こんな光景を見るのは初めてです。 この界隈では初見のカワムラフウセンタケもたくさん出ています。食用ですが今日は持ち帰りませんでした。最近冷え込んできたのに、ヤマドリタケモドキもまだ頑張っています。」(キャプションもMorさん)

--- イボテングタの群生。凄い!これだけ雨が降るとキノコがの爆発的な発生ですね。私がヤマギマツタケを見た樹々もアラゲキクラゲが10cmくらいいに成長たものが沢山並んでいます。あまり食用がわかず、スルーしましたけど。朝夕の温度差も大きく、夏から晩秋の面々の混在ですね。(simo) 。 |

|

|

|

| アラゲキクラゲ | イボテングタケ | |

|

|

|

| イボテングタケ | イボテングタケ | |

|

|

|

| イボテングタケ群生 | オオシロカラカサタケ | |

|

|

|

| カワムラフウセンタケ | カワムラフウセンタケ | |

|

|

|

| カワムラフウセンタケ | ノウタケ | |

|

|

|

| ヤナギマツタケ | ヤマドリタケモドキ |

ページトップヘ

| 24節気の霜降は過ぎたが、23度、24度の夏日に近い最高気温。ヒラタケが出てもおかしくないのに夏、初秋に見かけるウスヒラタケがビッシリと生えて居る。昨日ヤナギマツタケを見かけたので、ヤナギマツタケをよく見るコースを歩くが今日は空振り。欲張るとダメです。 しかし、しっかりと雨があり沢山のキノコとの逢瀬を堪能。 |

|

|

|

| キクラゲ=木耳がぴったりの姿 聞き耳を立てているみたい 毛が生えているので 南方系のアラゲキクラゲ |

アミタケ&オウギタケのツーショット | |

|

|

|

| ウスヒラタケ | ウスヒラタケ | |

|

|

|

| カバイロタケ | カバイロタケ | |

|

|

|

| カバイロタケ | ヌメリツバイグチ 図鑑では、五針葉の松樹下とあるが ここでは、外来の三、四葉交じりの松樹下に発生 |

|

|

|

|

| ヌメリツバイグチ | ヌメリツバイグチ | |

|

|

|

| ベニヒダタケ | テングタケ | |

|

|

|

| ドングリキンカクキン 昨年落下したドングリに生える |

キツネノタイマツ | |

|

|

|

| ザラエノヒトヨタケ | ザラエノヒトヨタケ | |

|

|

|

| クロコバンタケ | ハリガネオチバタケ | |

|

|

|

| ナカグロモリノカサ | ツブカラカサタケ | |

|

|

|

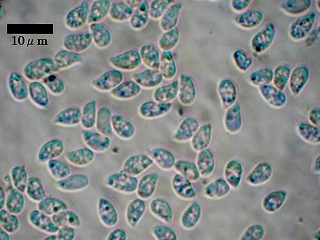

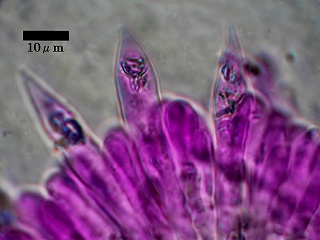

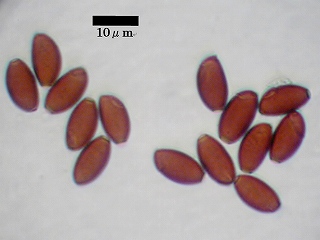

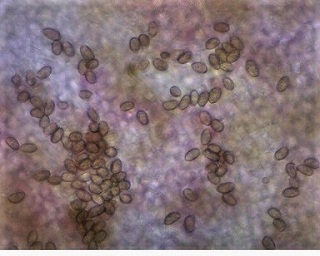

| フウセンタケ属 | フウセンタケ属 胞子 | |

|

|

|

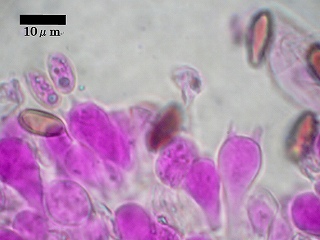

| フウセンタケ属 担子器 | フウセンタケ属 シスチジア | |

|

|

|

| イッポンシメジ属 | イッポンシメジ属 胞子 | |

|

|

|

| カラカサタケの仲間 断面赤せず | カラカサタケの仲間 胞子 | |

|

|

|

| マルミノトビチャニセフウセンタケ(仮)? | マルミノトビチャニセフウセンタケ(仮)? 胞子 | |

|

|

|

| マルミノトビチャニセフウセンタケ(仮)? 担子器 | コガネニカワタケ |

ページトップヘ

| --奈良市にお住いのHirさんよりメールをいただきました 「前回初めて参加させて頂いたHirです。 今日、生駒山を歩いてきました。 ウラムラサキとドクツルタケかもしれないキノコと出会いました。どちらも綺麗な色で感動しました。きのこを見分けるのは難しいですね(^^;

間違ってたら教えてくださいm(_ _)m」

--- お便りありがとうございます。どちらも、素敵な姿でいいですね。名前もそれでいいと思います。分かるキノコがが一つ一つ増えていくのが楽しいと思います。一度にたくさんに未知のキノコを相手にするのはストレスがたまりますので。(simo) 。 |

|

|

|

| よく降りますね。今朝目覚めると、ちょうど雨の止み間。これだけ雨が降ると、キノコが出ていそうな予感。カミさんに笑われつつ出かけると、ヤナギマツタケが出ている。夕餉の炊き込みご飯に入れると歯ごたえが良く、旨い。 雨が降りだし、すぐに帰宅し、運動にならない。 |

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

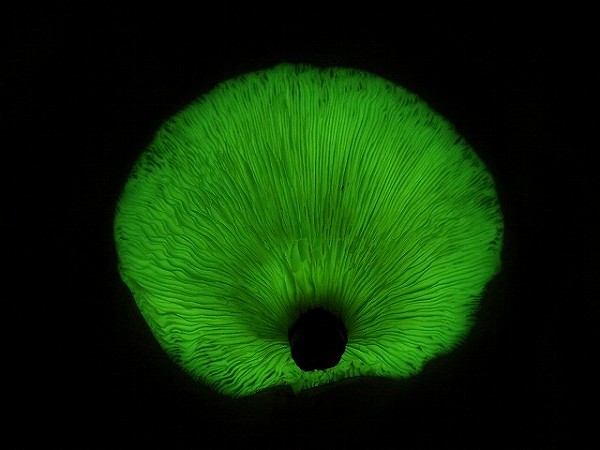

| --- 生駒市にお住いのChiさんよりメールをいただきました 「20日にえびの高原と紫尾山に再び行ってきました。 えびの高原は松と樅の木が混ざった林を歩くのですがキノコの姿は少ないですね。ここでは、キノコに付く虫が気になります。虫には詳しくないので、全くわかりません。紫尾山のツキヨタケ、もう終わりです。ホテルのユニットバスでツキヨタケの発光取りました。」 --- 凄い発光 綺麗!見事です。個体差があるようですね。。(simo) 。 |

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのTakさんよりメールをいただきました 「お天気に誘われて、近所の公園を歩きました。少し汗ばむ程の陽気でしたが、秋の食菌ハツタケが出ていました。」(キャプションもTakさん) --- 賑やかでいいですね。松も生えているんだ。私の散策路ではかつての松茸山もいまでは、松枯れでひどい状況です。このところ雨が多いですね。次の晴れ間が楽しみです(simo) 。 |

|

|

|

| カラカサタケの仲間 | トガリツキミタケ | |

|

|

|

| ドクカラカサタケ | ニガクリタケ | |

|

|

|

| ヌメリイグチ | ハツタケ | |

|

|

|

| フウセンタケの仲間 | ムジナタケ |

ページトップヘ

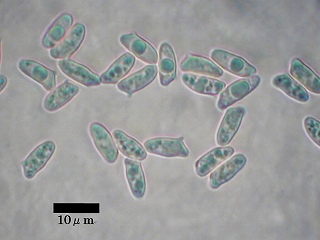

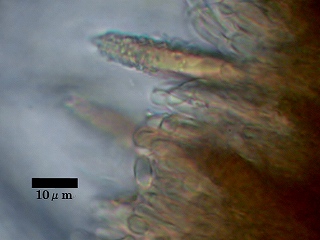

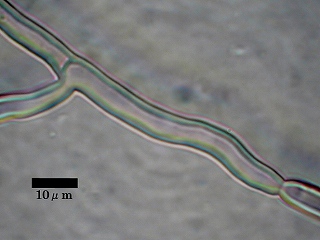

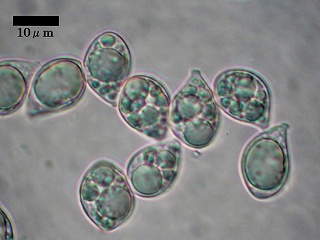

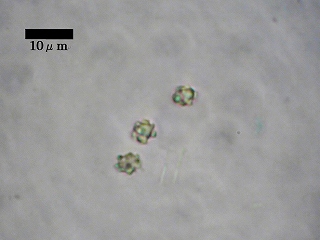

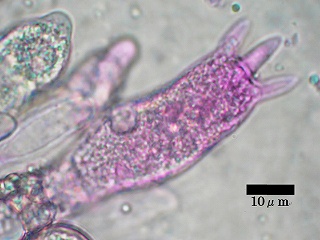

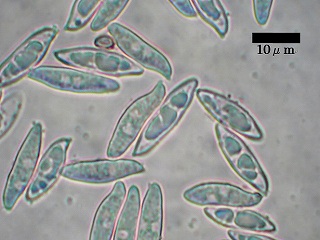

--- 和泉市にお住いYsさん(小4)よりメールをいただきました 「アシボソノボリリュウタケを顕微鏡でみました。 今日、近所のこうえんに行ったら、コムラサキシメジ、ヒイロタケ、オオシロカラカサタケ、キサケツバタケが生えていました。 --- 子のう菌類は胞子も子のうも大きくて見やすいです。Ysさんの写真で、エンドウ豆のさやのような子のうに胞子がきちんと8個入っているのが良く見えます。カメラで撮るのは大変ですが、顕微鏡できれいに見える姿は感動的ですよね。がんばって。 コムラサキシメジもキサケツバタケも食菌ですね。どれもきれいに撮れていていいですね。キサケツバタケはヒダの色合い、裂けたツバの特徴が分かる写真でいいですね。 ところで、オオシロカラカサタケの中毒事故の話を今年は二度聞きました。安心して食べてこそ美味しいのですが、どうして毒キノコに手をだすのでしょうね?食べる前には少なくとも数冊の図鑑の絵を見るだけでなく、説明をしっかり読むこと、またよく似た毒キノコがないか「日本の毒キノコ」に目を通してほしいです。(simo) 。 --- 大阪市のMorさんより次のようなご指摘がありました。(10/23) 「キサケツバタケとされているきのこはツバが裂けている様子がはっ Wikipediaのサケツバタケのページによると、

--- コシワツバタケは知りませんでした。調べてみると、かさの径1.5-5㎝程度、柄は高さ2.5-4cm、胞子は紫褐色、胞子7-9 x 4-6µm 、ツバが星状にさけないとされています。Ysさんの見たもののサイズはどうだったのでしょう?胞子の大きさも違うようですね。 乾燥中でサイズは傘径高さとも4m程度とご返事をいただきました。Morさんご指摘のコシワツバタケの可能性大ですね(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのTakさんよりメールをいただきました 「今日は(北生駒)の森を散策しました。エノキタケがたくさん出ていたので、みそ汁の具に少しもらって帰りました。 」(キャプションもTakさん) --- 夏日に近い最高気温で昼間の秋はなかなか来ませんが、やっと冬キノコ=エノキタケが登場ですか?凄い!私ももう少し行動半径を広げないと、以前のエノキタケのシロは全滅です。上品なエノキタケで素敵です。うらやましい。ヌメリツバタケも品格のある美しさで魅力的ですね。雨上がりのキノコはどの子も瑞々しく惚れ惚れとします(simo) 。 |

|

||

| エノキタケ | ||

|

|

|

| エノキタケ | エノキタケ | |

|

|

|

| エノキタケ | ナラタケ | |

|

|

|

| ヌメリツバタケ | ヌメリツバタケ | |

|

|

|

| ヒトヨタケ | ヒメダイダイタケ | |

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのDemさんよりメールをいただきました 「10月5日~7日、私の故郷である蒜山・大山を駆け巡り、キノコを楽しんできました。 雨の日はカッパで身を包み、足は登山靴とスパッツで完全武装して藪の中を歩き、マムシも捕り、キノコを探す……好きだからこそ、できるんですね。 蒜山のキノコ観察はこの時期が最も良いのですが、今年は秋の訪れが遅く、毎年必ず出会うショウゲンジ、アブラシメジ、ムラサキアブラシメジモドキの群落やシャカシメジの大きな株を期待していたのだが残念にも出会えなかった。 大山のブナ林で毎年出会うムキタケやブナハリタケは未だ姿を見せなかったが、ミズナラの大木に花が咲いたようなマスタケは壮観だったし、マイタケにも出会えて思わず踊りたくなりました。 楽しかった山歩きの一端をへたな写真で紹介しましょう。 」(キャプションのDemさん) --- アブラシメジの傘のヌメリ感が素晴らしい。マスタケ、マイタケも随分贅沢な光景。贅沢なロケーションで、贅沢なキノコたちとの逢瀬を楽しまれうらやましいかぎりです。(simo) 。 |

|

||

| アブラシメジ | ||

|

|

|

| オニナラタケ | キツネノロウソク | |

|

|

|

| ヌメリツバタケ | クリフウセンタケ | |

|

|

|

| マイタケ | マスタケ | |

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのTakさんよりメールをいただきました 「雨は充分降ったのに、キノコは少なく、晩秋のキノコ、ムラサキシメジが出ていました。ヒラタケは少し頂いて帰って、晩にみそ汁の具にしました。歯ごたえがあって美味しかったです。 」 --- 東大阪市のYmさんより「たくさん出ていていいですね、カンゾウタケもカエンタケも元気です。」 --- カンゾウタケの必死の生きざまが見事。面白く、絵になりますね。ベニヤマタケの仲間幼菌はベニヒガサではダメですか?(simo) 。 |

|

|

|

| カンゾウタケ | カンゾウタケ上から | |

|

|

|

| キイボカサタケ | クチベニタケ | |

|

|

|

| シロヒメカラカサタケ | ナカグロモリノカサ | |

|

|

|

| ヒメカバイロタケ | フウセンタケの仲間 | |

|

|

|

| ベニヤマタケの仲間 | ベニヤマタケの仲間幼菌 | |

|

|

|

| ホトトギスの花 | ムツノウラベニタケ |

ページトップヘ

| 散歩道も柿の葉が真っ赤。ヤマハゼも色づく。秋です。あいにくのお天気。午前中は雨はゼロミリの筈だったのでは。激しい雨に降られるもめげず歩きました。おかげでキノコにもいくつか出逢える。雪・・・ユキラッパタケに出逢うが明日は夏日とは。 |

|

||

| 二上山雌岳から 畝傍山 奥の音羽三山 | ||

|

|

|

| 柿の葉 色づく | ヤマハゼ 色づく | |

|

|

|

| ユキラッパタケ | ユキラッパタケ | |

|

|

|

| 松の腐朽木に生える気になるキノコ 種不明 | カバイロツルタケ | |

|

|

|

| ユキラッパタケ 胞子 | ユキラッパタケ 担子器 | |

|

|

|

| イタチナミハタケ | チチアワタケ | |

|

|

|

| チョウジチチタケ | チョウジチチタケ | |

|

|

|

| チョウジチチタケ シスチジア | チビホコリタケ | |

|

|

|

| クリイロカラカサタケ | クリイロカラカサタケ 胞子 | |

|

|

|

| クリイロカラカサタケ 担子器 | ナヨタケの仲間 | |

|

|

|

| ナヨタケの仲間 | ナヨタケの仲間 胞子 | |

|

|

|

| ナヨタケの仲間 担子器 | ナヨタケの仲間 シスチジア | |

|

|

|

| ワカクサタケの仲間 | ワカクサタケの仲間 傘も柄も激しい粘性 | |

|

|

|

| ワカクサタケの仲間 胞子 | ワカクサタケの仲間 担子器 | |

ページトップヘ

| --- 東大阪市にお住いのYmさんよりメールをいただきました 「Asさん、ミヤマタマゴタケ卵部分がボロボロだったのは惜しかったですね。 さて表題、傘のザラザラ、つばの縁どりからオニナラタケと思われます。

ナラタケは普通に見られますがこれは私にはちょっと珍しい、かって出ていたところがダメになりちょうどいい具合です。

まだ出始めでかわいい子供たちがいっぱいでした。

ナラタケと違い表情にバラエティーがあり面白いです。」

--- 全部おなじ種ですか?私は横着ですから、全部「広義のナラタケやね」で済ませてしまいそう。オニナラタケはツバが濃く濃く縁どられていると聞きますが、、、下3枚は、傘の鱗片がキノコでいう「オニ」にも見えますが、写真ではツバの縁が良く分かりません。。(simo) 。 |

|

|

|

|

|

|

|

||

ページトップヘ

| --- 和歌山にお住いのAsさんよりメールをいただきました 「里山を歩く。台風19号の影響で道は荒れている。 シロトマヤタケ?…メチュロイド(厚壁シスチジア)に結晶物が付着していない、類似種か? 」 --- 面白いキノコの写真の数々ありがとうございます。ハマクサギタマゴタケはツバ、ツボが二重構造だったように思います。二重の外側が一部破れたようにも見えます。胞子より縦断面写真があれば。。。シロニセトマヤタケの場合は胞子がコブコブですのでシロトマヤタケでいいのでは。結晶は流れやすいように思います。トキイロラパタケの幼菌面白い。o(simo) 。 |

|

|

|

| ミヤマタマゴタケ? | ミヤマタマゴタケ? 胞子 | |

|

|

|

| シロトマヤタケ? | シロトマヤタケ? 胞子 | |

|

|

|

| シロトマヤタケ? メチュロイド | トキイロラッパタケ幼菌 | |

|

|

|

| チャツムタケ幼菌 | チシオタケ |

ページトップヘ

| --- 奈良市にお住いのTakさんよりメールをいただきました 「雨は充分降ったのに、キノコは少なく、晩秋のキノコ、ムラサキシメジが出ていました。ヒラタケは少し頂いて帰って、晩にみそ汁の具にしました。歯ごたえがあって美味しかったです。 」 --- 秋のキノコの季節らしい面々が出始め楽しそうですね。台風前には大阪は29.9度もあったのが、随分涼しくなりました。台風を挟んでウスヒラタケの季節からヒラタケの季節へ。この季節の移ろいにしっかりと対応するキノコって偉い(simo) 。 |

|

|

|

| カラカサタケ | カワムラフウセンタケ | |

|

|

|

| キララタケ | シロゲカヤタケ | |

|

|

|

| ズキンタケ | ヌメリイグチ | |

|

|

|

| ヒラタケ | ホウキタケの仲間 | |

|

|

|

| ムラサキシメジ | ムラサキシメジ裏 |

ページトップヘ

| --- 大阪市にお住いのSinさんよりメールをいただきました 「先週見つけたスッポンタケの卵の群生、一週間後、また逢いに行って来ました。一本だけ孵化してました。感動!寒かったせいか、匂いは感じられませんでしたが沢山の虫がじとっと張り付いていました。 ツキヨタケは幼菌から育っておらず、その代わりにムキタケがもりもり育っていました。本当につるっと剥けました。 アサギマダラにも沢山逢えました。 週末の雨が酷くならない事を願ってます。 」 --- ご苦労様です。また行かれたのですね。ヒヨドリバナ属の花にアサギマダラがやってくるわけすね。重たいレンズですが、90mmレンズの威力!アサギマダラが綺麗。私の50mmマクロでは、蝶は無理です。スッポンタケも生き生きとしていていい感じです。ブナの林はいいです。そのうちブナの実に小さな黄色い可愛いキノコ=ウスキブナミタケも出ますしね。(simo) 。 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| 藤原京跡のコスモス。どんより曇った空。しばらくすると、ありがたいことに何とか少し晴れ間が広がってくれる。耳成山と青空で何とか写真に。風が強く、アップで撮るとピンボケばかり。 近くの緑陰を探すと、オオワイタケ。かじってみると、本気で苦い。これを食べて中毒する人は、どんな味覚なのか?死亡例はないようだが、幻覚などをもたらす中枢神経系の中毒を起こすとされている。聞いた話か?本で読んだのか?隣の家が賑やかなので、のぞいてみるとご夫婦で素裸でにぎやかに踊っていたとか。。。大笑いの話。 |

|

||

| 耳成山とコスモス | ||

|

|

|

| 香久山とコスモス | コスモス | |

|

|

|

| オオワライタケ | ||

|

|

|

| オオワライタケ 胞子 | オオワライタケ 担子器 | |

|

|

|

| オオワライタケ 縁シスチジア | ベニヒダタケ | |

|

|

|

| チシオタケ | カミウロコタケ | |

|

|

|

| カミウロコタケ シスチジア | カミウロコタケ 菌糸 | |

ページトップヘ

| --- 東大阪市にお住いのYmさんよりメールをいただきました 「またや生駒でマイタケが、なんだか大きくなりそうですが目につきやすいところで心配です。 二枚目、幼菌の切り株とはもともと一本の木だったのでしょう、1.5m位の距離です。 今日はこのサプライズだけで秋きのこたちは沈黙です。 」 --- 定例会で会えるといいですが。やはりキノコ少ない。金、土と雨で、日曜葉晴れといいます。次の雨に、秋のキノコが反応してくれると期待していますが、、、天気予報通りの天気の推移を願っています(simo) 。 |

|

|

|

ページトップヘ

| 台風19号が多くの都県に大きな被害をもたらしました。私の住む大阪は風雨ともそれほどのものではなかった。乾燥、残暑の厳しい気候が平年並みに戻って欲しいが。今日は雲が多いながら爽やかで散歩日和。庭のタマスダレ、白毛露草が涼しげ。 散歩道のキノコはやはり残暑、乾燥の影響が強く少なく地味。 いつもは通り過ぎる硬いキノコにも気配りするが、やはり難しい。持ち帰って胞子を見ても、胞子が未熟なのか、全部飛び散った後なのか胞子を見ることのできないケースが多い。日頃、スルーしているキノコに向き合うのには、キノコが少ないのもいいのかも。 |

|

|

|

| タマスダレ | Tradescantia sillamontana (トラデスカンティア・シラモンタナ) シラゲツユクサ( 白毛露草),ホワイトベルベット(白雪姫) 花言葉:届けたい切ない気持ち・密かな恋・乙女の真心 |

|

|

|

|

| ブナノモリツエタケ(ツエタケ) | ||

|

|

|

| ブナノモリツエタケ 胞子 | ブナノモリツエタケ 担子器 | |

|

|

|

| ブナノモリツエタケ 縁シスチジア | ブナノモリツエタケ 側シスチジア | |

|

|

|

| ベニヒダタケ | ノウタケ | |

|

|

|

| ニセニクハリタケ | クジラタケ | |

|

|

|

| ヒロハウスズミチチタケ | ヒロハウスズミチチタケ担子器 | |

|

|

|

| チャハリタケの仲間 | ||

|

|

|

| チャハリタケの仲間 胞子 | チャハリタケの仲間 胞子と原菌糸 | |

ページトップヘ

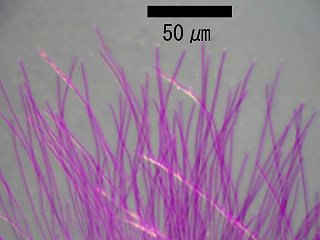

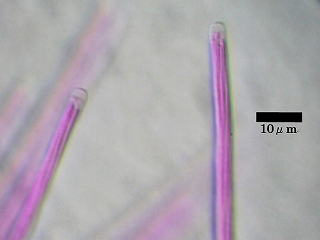

| --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「 近所を散策しているとベニチャワンタケ類が頻繁に出ている。 * ニクアツベニサラタケには柄(stipe)がない。ベターと張り付いている。色はあずき色。胞子はウスミベニサラタケと似ている。 * ベニチャワンタケ(ベニチャワンタケモドキ)の朱色の色を見ると、ある人は茶会の緋毛氈(ひもうせん)(フェルト布)を思い出すという。確かにその緋色には人を引き付けるものがある。 * スギエダタケの幼菌?のシスチジア…スギエダタケのシスチジアと似ている。 * ミヤマウラギンタケ?…下面は銀白色ではないが、黄褐色。傘の感じが似ているが…。 ・・・Asさん、乾燥続きでキノコの少ない中、貴重なお便りありがとうございます。硬いキノコは胞子を見ようとしても、全部胞子が飛んでしまっていて、見られないケースが多いですね。せめて胞子を見ることができると、少し近づいた気分がするのですが。 赤系統のチャワンタケもこう並べると、色合いが少しずつ違っていて面白いですね。執念がすごい。横着な私なら「チャワンタケの仲間やね!」で済ましているかも。また台風ですね。被害がなければいいですが、、、。(simo.)。 |

|

|

|

| ニクアツベニサラタケ | ウスミベニサラタケ | |

|

|

|

| ウスミベニサラタケ胞子 | ベニチャワンタケの一種 | |

|

|

|

| スギエダタケ幼菌? | スギエダタケシスチジア? | |

|

|

|

| ホウロクタケ | ミヤマウラギンタケ? |

ページトップヘ

| --- 生駒市にお住いのChiさんよりメールをいただきました 「今晩は、Chi@鹿児島県霧島市です。 10月末帰阪目指して日々キノコと縁のない生活を続けていました。 この前の日曜日に、時間がとれたので(働き方改革のおかげ)牧園温泉の散策路、紫尾山山頂付近のブナ林等を一日かけて回ってきました。 どちらも、車を降りたらすぐキノコとお手軽な場所です。お目当ては紫尾山のツキヨタケです。続々と発生しているみたいで、極小の幼菌から溶け出している物まで あちこちにあります。 ぼちぼち帰ろうかとしたら、頭ほどの大きさのマイタケ、収穫はしませんでしたが 感動しました。あまりの嬉しさに、しっかりピンボケとなりました。 今度の日曜日、台風の進路次第ではまた紫尾山行くかもしれません」 --- お久しぶりです。ずっと出張ですか?ご苦労さまです。雨さえあれば、本当にキノコが豊富ですから、ブナ林はキノコの宝庫ですね。シイタケも良い形の惚れ惚れするもの。シイタケの前の二枚はオオキツネタケにも見えますが、、、(simo) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

| 昨日久しぶりに大和葛城山へ。乾燥、残暑の低地と違い、1000m近い標高にふさわしいキノコに出逢えるかと期待して出かける。しかし、登山道のあまりの酷さにびっくり。大雨で流された階段が延々と放置され荒れ放題。おまけに山上の自然観察路も道が通行止めで周回できない。駅に置いてあるチラシにはそのことが記載されていない。山上のルートもところどころ倒木が放置され、くぐるか跨ぐしか通れない場所が多い。 高原のススキは見ごろで素晴らしい見晴らしなのに勿体ない。途中で見かけたツリフネソウ、シラネセンキュウが綺麗でしばし見とれる。 丹念に探せばそれなりにキノコが出ている。 |

|

|

|

| 大和葛城山上より金剛山を望む | ツリフネソウ | |

|

|

|

| シラネセンキュウでしょうか | ヒメダイダイタケ | |

|

|

|

| コウジタケ | コウジタケ | |

|

|

|

| チチタケ | シロトマヤタケ | |

|

|

|

| クサハツ: 先日、京都で中毒事故のあったキノコ 独特の臭気があり「クサイ」 断面はこんな感じ クサハツモドキとは断面をみれば区別できる |

||

|

|

|

| シラタマタケ | カラカサタケ | |

|

|

|

| ナラタケ(広義) | サナギタケ | |

|

|

|

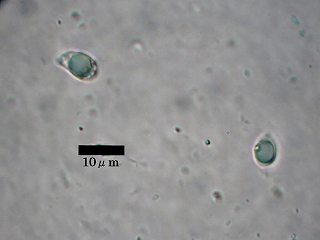

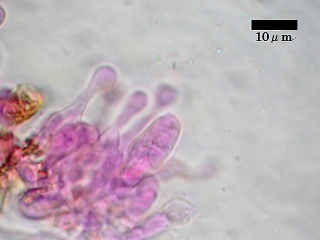

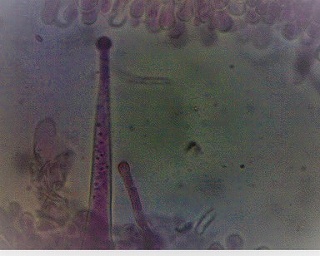

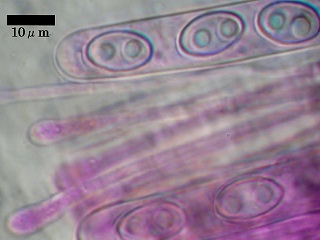

| サナギタケ | サナギタケ 長い子嚢が沢山入った子嚢殻、 オレンジの先端から子嚢が飛び出すが、 ここでは押しつぶし、破れたところから飛び出している |

|

|

|

|

| サナギタケ 沢山飛び出した 子嚢 小さく白く見えるのが子嚢の先端 |

サナギタケ 子嚢先端部分 |

|

|

|

|

| ツキヨタケ | ツキヨタケ | |

|

|

|

| ツキヨタケ 幼菌 | ツキヨタケ 発光 | |

|

|

|

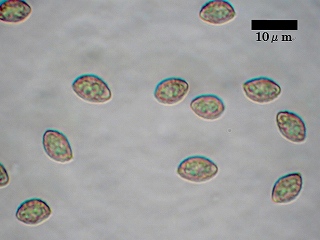

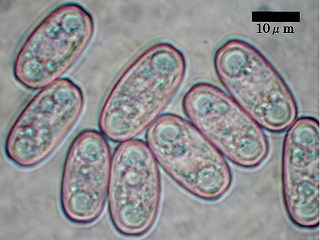

| ベニチャワンタケ 図鑑では早春~春にでるのがベニチャワンタケで、秋にでるのがベニチャワンタケモドキとある。 どちらも落枝上にでる。しかし、胞子の長さが、ベニチャワンタケモドキは12~16,5㎛で、 ベニチャワンタケは20~35㎛とある。 胞子を見ると、いずれも20㎛を超えており、ベニチャワンタケモドキには合致しない。 ベニチャワンタケとすると発生時期が違うので、ベニチャワンタケの仲間が正しいのか?? |

||

|

|

|

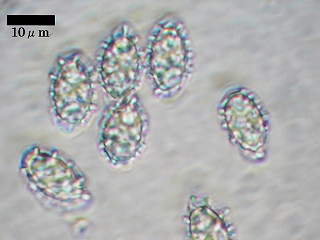

| ベニチャワンタケ 胞子 | ベニチャワンタケ 左より 側糸 先が開いた子嚢先端部 胞子の入った子嚢先端部 |

|

|

|

|

| ベニサラタケ 湿地の裸地上に発生 |

ベニサラタケ | |

|

|

|

| 胞子 | 側糸、子嚢先端部 | |

ページトップヘ

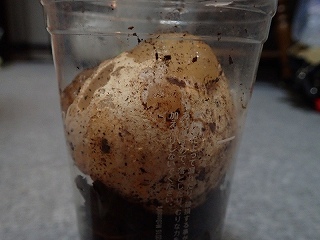

| --- 大阪市のSinさんよりメールをいただきました 「やっと和泉葛城山のツキヨタケ探しに行けました。 初めてスッポンタケの卵の群生に出会い、感動して写真が多くなったので、、、大きさは握り拳より一回り小さい、重みもあって本当に不気味! 恐竜の卵みたいにゴロゴロありました。 つつくと、やや硬めにぶよぶよしていた。ナイフを忘れてしまい、申し訳なかったですが小枝で割ってみました。割って初めてスッポンタケかな?とわかりました。 ほの暗いベンチの下に10個ほど白い骨のようにゴロゴロしてあったので、お化け屋敷にいる気分でした。どれも卵で、きちんとスッポンになるのはあとどれくらいなんでしょうか?1個持ち帰り、観察中です。

1,2,3: 小枝を集めた所から発生していました。箒からも出ていた

4,5: ブナっぽい倒木に沢山生えていました。食べませんが、美味しそう! 6: ムラサキアブラシメジモドキ 7: ナラタケ 8: 変形菌 マメホコリ?」 --- スッポンタケは臭いです。気を付けて。赤ちゃんツキヨタケ可愛いです。ブナ倒木ではこんなのばかり探してます。 1,2,3は私のHPに、このところ何度か登場しているシロゲカヤタケに見えます。シロゲカヤタケなら可食です。4,5も私には同じに見えます。傘を見ると産毛のような毛が沢山見えます。材上生ですか?シロゲカヤタケは私は杉林の落ち葉の積もるところで見て居ます、別かな? 7のナラタケなら傘の上に微細な鱗片(独特の模様で「ナラタケ紋」と呼ぶ人もいます)があります。写真ではそれが見えない。被膜がはがれて鍔になるとナラタケと分かるかも知れません。この写真では分かりません。 8はクロサイワイタケ科のチャコブタケのように見えます。(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 | 2 | |

|

|

|

| 3 | 4 | |

|

|

|

| 5 | 6 | |

|

|

|

| 7 | 8 |

ページトップヘ

| --- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「風邪で参加できなかった山添村観察会。遅ればせながら、今日、行って来ました。 アミタケは大きく育っていましたが、残念ながら老。チャツムタケを撮ろうとしたら、蛇が居る!びっくりしたぁ!!」(キャプションもTakさん)

--- 風邪大変でしたね。気温差も大きく体調を崩しやすいですからお身体お大事になさってください。マムシは遭遇する前提で歩かないとダメですね。ご主人のように長靴も有効ですね。毒キノコのカキシメジ、カエンタケに毒蛇のマムシですか?怖いやつが勢ぞろいですね。 オオチャワン?は、外側はヌカの粉を付けたような感じと言われます、現物を見たイメージが合致していれば?は不要かも。左のハタケシメジはヒダの砂、泥を取るのは大変そうですが、右の方は綺麗で良いお土産に。マツオウジは、ヒダのノコ状のギザギザと、松の香りがあれば?は要らないかも知れません。 |

|

|

|

| アミタケ | オオチャワンタケ? | |

|

|

|

| カエンタケ | カキシメジ | |

|

||

| チャツムタケ | ||

|

|

|

| コイヌノエフデ | トキイロヒラタケ | |

|

|

|

| ハタケシメジ? | ハタケシメジ? | |

|

|

|

| ハナガサイグチ | マツオウジ? | |

ページトップヘ

| 待望の雨。散歩コースのサクラタデが見ごろ。風にゆれ、なかなか焦点が合ってくれないが、おしゃれな色合いで可愛い。 待ち焦がれていたキノコたちが大はしゃぎ。 大きな傘のオオイチョウタケ!傘径30cm近いものがこれだけ並ぶと探さなくとも目に入る。図鑑では和洋中なんでもこいの最高級きのこだが、カミさんは一人旅でヨーロッパなもので。留守番役は1人淋しくパスタに入れ、みそ汁に入れ、残りは佃煮。和洋だけ?中を忘れていた。確かに歯ごたえ良し、味よし。ヌメリツバタケ、ハナビラニカワタケも綺麗だが見るだけ、撮るだけ。 スギエダタケの美しいオレンジの柄を見ると、残暑が厳しく真夏日のなかでも季節の移ろいを感じる。 |

|

|

|

| サクラタデが見ごろ | オオイチョウタケ | |

|

|

|

| オオイチョウタケ | オオイチョウタケ 胞子 | |

|

||

| オオイチョウタケ 群生 | ||

|

|

|

| ヌメリツバタケ | ヌメリツバタケ | |

|

|

|

| ヌメリツバタケ 大きな胞子 | ヌメリツバタケ 担子器お大きい | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ | ハナビラニカワタケ 胞子 | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ 担子器 | スギエダタケ | |

|

|

|

| ウラベニガサ | ウスキモリノカサ | |

|

|

|

| クロチチダマシ | 強い雨で 傘は破れ かわいそう | |

|

|

|

| ツネノチャダイゴケ 碁笥(ごけ)と白い碁石のよう |

ツネノチャダイゴケ 担子器 白い碁石?の中に担子器があり、担子胞子をつくる |

|

|

|

|

| キツネノカラカサモドキ 胞子がキツネノカラカサのようにクサビ形でないので区別 |

キツネノカラカサモドキ 胞子 | |

|

|

|

| シロゲカヤタケ | コゲチャワタカラカサタケ? | |

|

|

|

| コゲチャワタカラカサタケ? | コゲチャワタカラカサタケ? 胞子 胞子を見ないとワタカラカサタケなどと区別できない 20μmを超える長い胞子だ ワタカラカサタケの胞子は~15μm |

|

ページトップヘ

"フカミドリヤマタケ老菌?" --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「 9月29日の奈良山添村の観察会で撮ったもので、不明菌(アカヤマタケ属(Hygrocybe))としていたのですが、ひだを見ると緑っぽい。柄も傘も緑色だったかもしれない。 古くなると黄色が強くなる。傘の縁(ふち)から黄色くなっている。傘の中央付近が黒いのは緑色と黄色が合成された結果だろう。 日本のきのこ図鑑には緑色のアカヤマタケ属(Hygrocybe)といえばトガリワカクサタケ、ワカクサタケが 載っているが、傘中央部は突出していないのでトガリワカクサタケではない。傘表面に粘性がなさそうなのでワカクサタケでもない。 青森県産のきのこ図鑑を見ると「フカミドリヤマタケ」が載っている。これが最も近いように思うが、分からない。 ・・・Asさん、いつもお便りありがとうございます。名前に相応しい、瑞々しいフカミドリヤマタケ(Hygrocybe atroviridis)を見たいですね。Hygrocybeはどれも魅力的ですが(simo.)。 |

|

|

|

ページトップヘ

| --- 御所市にお住いのNisさん(小5)よりメールをいただきました 「日曜日の山添村観察会、楽しかったです。ありがとうございました。 あの日持って帰ったきのこは、晩御飯に食べました。 カラカサタケとカバイロタケの傘はパン粉をつけてフライにしました。ウスヒラタケ、チチタケ、ナラタケはスープにしました。チチタケのいい出汁が出て美味しかったです。 フライはカラカサタケもフワフワして美味しかったけど、カバイロタケの方が味が濃くてもっと美味しかったです。 観察会ではハイカグラテングタケとカメムシタケを見つける事が出来てめちゃくちゃ嬉しかったです。 次もいっぱい見つけたいです!」 --- お便りありがとうございます。美味しそうですね。カバイロツルタケは良い出汁がでるので汁物とワンパターンで対応していました。フライも美味しいんですか?覚えておきます。ナラタケも良い出汁がでるのでスープおいしそうですね。また、たくさんのキノコと出会える機会があるといいですね。 カバイロタケは可愛いキノコですが、毒キノコです。持ち帰ったのはカバイロツルタケですね。下にsimoのカバイロタケの写真を載せて置きますので、確認しておいてください。(simo.)。 |

|

|

|

|

|

|

| カバイロタケの写真です かわいいでしょ!最近会ってないな! |

ページトップヘ

| 2019 (10) | 10月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

ページトップヘ

![]()