| Home | |||

| 2018 (8) | 8月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

--和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「暑い中、少しでも可能性があればと、きのこを探すが大物はダメ。 しかし、小サイズのものに目がいく。 こうした発見と驚き、感動が楽しい。」(キャプションもAsさん) --- ウスミベニサラタケ綺麗でお洒落。キノコに飢えているこの夏。これだけのキノコたちの姿を見せてくれるだけでありがたいです。大型の菌根菌にはこの夏の降水量、気温は厳しいのでしょうか?今しばらく無理なの。。。。(simo) |

|

|

|

| イッポンシメジの仲間? | ウスミベニサラタケ | |

|

|

|

| ウスミベニサラタケ | クヌギタケの仲間? | |

|

|

|

| フサスジウラベニガサ | フサスジウラベニガサ | |

|

|

|

| マルミノヒダサタケ? | ムラサキホコリの仲間 |

ページトップヘ

"山添村の近況" --- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「山添村も台風の雨の恵みは殆んどありませんでした。 涼しくなるのを待つばかりです。」(キャプションもTakさん) --- いつも素敵なお便りありがとうございます。 赤とんぼ、ツルリンドウ・・・秋を感じさせてくれます。 早く猛暑が収まってほしいです。さすがに山ですね。横着して低い丘陵を歩いていては、一度の雨ではなかなかキノコに逢えません。まとまった雨が欲しいです。(simo) |

|

|

|

| アカイボカサタケ | アシナガイグチ | |

|

|

|

| スミゾメヤマイグチ | スミゾメヤマイグチ | |

|

|

|

| ツルリンドウ | ヒメシロウテナタケ |

ページトップヘ

今日も猛暑日。それでも散歩に出かけるとコムラサキシキブが紫色に色づき始めている。少しは秋の足音を感じさせてくれる。

台風の雨はキノコにお蔭がないようで、ヒトヨタケの仲間の小さな傘が目についただけ。 |

|

|

|

| コムラサキシキブ | ヒトヨタケの仲間 | |

|

|

|

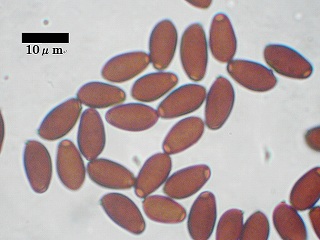

| ヒトヨタケの仲間 | ヒトヨタケの仲間 胞子 |

ページトップヘ

台風も処暑も過ぎ、空は高い。秋を求めて橿原、明日香界隈へ。

元薬師寺跡のホテイアオイが見頃で気持ち良い。明日香のススキの根元のナンバンギセルもたくさん咲いている。雨に反応したキノコを探すが意外と少ない。アイバシロハツのみ。和名はカタカナで書くが分かりにくい。藍襞白初と漢字で書いても意味不明?藍色の襞の白いハツタケで可食という。ベニタケ属はあまり食欲がでない。偏見? 予想外の暑さでバテそうで、早々と退散。 |

|

|

|

| 6月に「橿原市立畝傍北(うねびきた)小学校」の2年生 約14,000株のホテイアオイを植え付たもの |

||

|

|

|

|

|

|

| アイバシロハツ | ||

ページトップヘ

--- 奈良市の春日の森近くのDemさんよりメールをいただきました 「Chiさんの「ナラタケモドキの料理法」は大変に丁寧に書かれており、自分が料理理をしているような気分で、面白く読ませてもらいました。 私が子供の頃から気軽に食べていたアミタケも大形に成長するとウジ虫が沢山入っていましたが「そんな物は気にせず食べるものだ!」と思っていました。

--------- 虫料理売り場の写真は迫力ありますね。凄い。ハチの子の缶詰、イナゴの缶詰、カイコのサナギ、カイコのまゆ、ザザムシなどの昆虫食は長野、岐阜、群馬、宮崎などの一部ではで現在もありますね。simo)。日本には虫を食べる食文化があまり発達していませんが、ラオスを旅した時に、その凄さに出合い感心しました。写真はその一例です。」(写真のキャプションもDemさん:↑虫料理の売り場) |

|

|

|

| コオロギ料理 | 甲虫の料理 | |

|

|

|

| 竹の虫 | タガメ2 |

ページトップヘ

--- 生駒市のChiさんよりメールをいただきました 「 昨日(8/19)はYm山口さんのナラタケモドキ出てきているの情報で観察会行かずに矢田丘陵に。 ナラタケモドキとカエンタケ、マンネンタケ位しか見当たりません。 ナラタケモドキは図鑑では毒キノコに類されているのでおすすめしませんが、私の大好きなキノコです。他に採取する人がいないのと、大量に発生するので一度にたくさん採れるからです。 問題は、確実にキノコ蠅の幼虫が入っていること。 カサが開いていない物には、ほとんど虫が入っていませんのでブナシメジの様に使えます。 ほとんどの場合、カサが開いていますので私が行っている処理法はこんな物です。採取時には、時間はかかりますがゴミ採りが楽なので1本づつ折りとります。家に戻り軽く水洗いし、鍋に湯を沸かしその中に放り込み茹でるだけ。 火が通ってくると、アクが出ますので丁寧に取ります。アクがほとんど出なくなると火を止めてそのまま冷やします。冷えたらタッパーにゆで汁ごと冷蔵庫で保管して何にでも普通の市販キノコと同じように使用する。多量なので当然使い切れないので、ジプロック等に入れて冷凍保存冬に鍋に凍ったまま割り入れて食するのが良いかと。 問題は幼虫です。カサの開いたのを二つに裂くとすぐに存在の痕跡が分かります。茹でると無数にゆで汁に出てきます。ゆで汁からキノコを引き上げるときに出来るだけキノコだけを取るようにがんばる。ゆで汁も幼虫が入らないようにすくい取る。これでたいていの人は食べられるレベルになるかと思います。めんどくさいので、私はそこまでしませんが。今回のナラタケモドキは奇跡的に幼虫が入ってなくスーパーの袋2袋分の収穫 最小限のお湯で茹でて、とろりとしたゆで汁ごと凍らせました。 冬の鍋が楽しみです。 虫を気にしないならたくさん採れて、おいしいキノコだとあくまでも個人的感想です。9月1日はたぶん参加出来ます。」(キャプションもChiさん) --- お久しぶりです。矢田丘陵の赤いカエンタケと青いソライロタケも出ているかなと思いつつ、この暑さで足が遠のいています。しっかりと雨が降ってくれないと厳しいですね。ナラタケモドキでうが「日本の毒きのこ」記載の「ほんのり甘いきのこ臭があり、味もよい」「ときに消化不良不良を起こすことがあるので、熱を充分通して多量に食べないなどの注意が必要」との記載が的確だと思います。私は、しっかり火をとおし濃い目の味付けでたくさん食べないうに佃煮にして食べています。見て良し、映して良し、味もよしですね。次回の生駒、お待ちしています(simo)。 |

|

|

|

| ナラタケモドキ群生1 | ナラタケモドキ群生2 | |

|

|

|

| ナラタケモドキ幼菌 | 水洗い後水切り | |

|

|

|

| 沸騰したお湯に | 完成 | |

|

|

|

| カエンタケ1 | カエンタケ2 |

ページトップヘ

テレビ、ネットの雲の動きを見ていると生駒山方面で夕立が何度かあったはず。と思い、急な思いつきで呼びかけるがたくさん参加してくださり、11人の散策となる。参加してくださった皆さんありがとうございます。

しかし山は乾いている。期待したキノコたちは殆ど姿を見せてくれない。そんな中でも何度か姿を見せてくれ楽しませてくれたのがナラタケモドキ。食用キノコだが、だれも持ち帰らない。持って帰れば良かった。

その他では、イグチ、ベニタケ、テングタケの仲間が「夏キノコもあるで」とアリバイ的に姿を見せてくれた。 さすがに猛暑日続きのころに比べると随分過ごしやすくなりましたが、歩くとやはり暑く草臥れます。参加してくださった皆さんご苦労様でした。

|

|

|

|

| ナラ枯れの樹々が痛々しい | ナラタケモドキ | |

|

|

|

| ナラタケモドキ | ナラタケモドキ | |

|

|

|

| クロハナビラタケ | イタチタケ | |

|

|

|

| カヤタケ | カヤタケ | |

|

|

|

| マメザヤタケ | マンネンタケ |

ページトップヘ

トンダことになり世間を騒がせているトンダバヤシ=富田林。犯人が自転車を放置したのも、最初のヒッタクリをしたのも富田林の隣の我が羽曳野市。もう少しいいことで有名になるといいけど。 やっと秋を感じさせてくれる高い空に誘われ散歩道へ。風に飛ばされて転がるシバグリの実にも秋の気配。ゲンノショウコの花も魅力的。夕立があり楽しみにしていたキノコは殆ど皆無。低山では焼け石に水。それでもキクバナイグチが一本。 そのご、大阪の長居植物園のひまわりを楽しみ、キノコの特別展へ。このコースも逃亡中の奴の通った松原市、大阪市の平野区、東住吉区。。。。 ダブルヘッダーで動くと年寄りには応えるな。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

--- 東大阪市のYmさんよりメールをいただきました 「 どなたかこの暑い中葛城山へ行かれたとか、あー体力くださーい。 14日のスポット雨が気になり行ってきましたが恩恵はあまりなかったようです。新たに発生したイグチやテングは全く見つけられずわずかな材上生他に慰められました。 1 ナラタケモドキ 出始めのよう、これからあちこちで

2 同 幼菌

3 ベニタケSP 折からの雨でうれし涙、倒木の根っこの奥の方望遠で引っ張ってなんとか

4 ツブカラカサタケ いつ頃か覚えていないお久しぶり、落ち葉の集積場で

5 同 幼菌、触れるとすぐに赤面

6 マツオウジ 貴重な幼菌一つだけ、別の所で大きな老菌二つ三つ

7 マンネンタケ なぜか今年はよく見られます、思いません?」( ↑ 1の写真)

--- 瑞々しいキノコの絵を見せていただきありがたいです。久しぶりに見る感じ。マツオウジは美形ですね。しかし、日曜に行こうと思って居たのに、どうなの??? あきらめきれず、気象庁のデータを見ると、生駒山は14日0mm、15日3.5mm、16日6.5mmの降水量です。生駒市のデータはないですが、奈良市は14日0mm、15日3mm、16日2mmの降水量です。 少ないですが、15日、16日に5mmから10mmは降って居たことになります。 若干の希望がありそうなので決行ですね(simo)。 |

|

|

|

| 2 | 3 | |

|

|

|

| 4 | 5 | |

|

|

|

| 6 | 7 |

ページトップヘ

--- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「奈良盆地でDemさんの言う雑茸(象茸)との出会いを楽しんでいる我々にとって、長く夏枯れが続いていますが、このところの驟雨でひょっとすると様相が変わるかもしれませんね。 それはさておき、大峰山系や南アルプスの報告を見るとキノコを見るには山!!と思い、夫婦して近くの山、葛城山へ行ってきました。ロープウェイで山頂へ行くと少し湿り気がある様子。自然観察路を歩いていくつか夏のキノコを見つけ、少し渇きを癒したのでした。ヌメリニガイグチの軸は固くて白く、まとわりつくヌメリがあったことを報告しておきます。。」(キャプションもTakさん)

--- ご苦労様です。素敵なお便りありがとうございます。酷暑、夏バテ、孫の守に忙殺され少し菌欠気味で精神衛生上よろくない。やっと昨日、今日と我が家にも少し雨。楽しみができました。カエンタケが出ているということはナラ枯れも酷いのですね。 ところでヌメリニガイグチですが、ヌメリは軸にもあったのですね。有名な大きな図鑑でも、傘の粘性を記載した図鑑は多いが軸の粘性について触れていないので気になって調べると、「小学館の図鑑NEOキノコ」には「かさや柄が強くぬめります」とあります。700種ほどの記載があり説明も素晴らしい。値段も安く、お勧めです。クロヒメオニタケですが、傘径12~30mmで腐朽木に生えるキノコですが写真のものは土から生えてのですね。そうすると???です(simo)。 |

|

|

|

| ヌメリニガイグチ | クロヒメオニタケ | |

|

|

|

| キヒダタケ | ウコンハツ | |

|

|

|

| イロガワリ | イモムシに擬態したキノコ | |

|

|

|

| チチタケ | カエンタケ |

ページトップヘ

--- 「 我が家の目の前の高円山では毎年この日に奈良大文字に火が灯りますが、これは戦後にできた戦没者慰霊の行事だそうです。終戦の日は私が小学校3年生の夏休み中のできごとでした。当時、私は9才になったばかりですが、山奥に居ても「戦争に負けた」とはどんなことか?理解できました。 それからの数年間は飢えの毎日が続き、何かを口に入れる事しか考えない少年時代でした。 腹ペコの惨めで悲しい思いを知らない政治家達は、強い日本を目指して軍備の増強に熱心です。 飽食の今をボンヤリ生きている私はフッ!少年時代を想い起こし、日本の未来を心配します。 以上は年寄りのたわごと……キノコの楽しい話をしましょう。 欧米の人達は雑草へ悪者のイメージがあるそうで、麦畑や牧草地を荒らす邪魔物でしかない。 それに対して日本人はむしろ肯定的なとらえ方をしており「雑草の如くたくましく生きる」などと言う。 --------- どのお話も大切で大事なことです。。有意義なお話、ありがとうございます。やっと近畿の中部でも雨。この週末には久しぶりに瑞々しいキノコとの出会いがありそうですね。 蒜山の雑茸ですが、、、 カミさんは同じ岡山の津山育ちですが、義父が自衛隊日本原駐屯地で戦車が行きかう近くの松林に潜り込んでマツタケを採って送ってくれたことを思い出します。 このほかでは義母がショウゲンジをコムソウ、アミタケをズイタケと呼んでいたのを思い出します。ショウゲンジは全国で愛されていたようで、「きのこの語源・方言事典」を見ると47もの方言名等が記載されています。岡山県だけでもオオシバ(蒜山)、シバカツギ(蒜山)シャウゲンボウ(美作)とあります。信州の野麦峠の店ではタイコノバチと札がついて居ました。 道の駅などではせめて標準和名で表示してほしいと思いましたが、道の駅でキノコなどを買うのは地元の人のほうが多いのでその土地で親しんだ呼び方で売る方が良いとの意見もあるようです。(simo)。 |

ページトップヘ

この猛暑で少し遅れていた庭のサギソウも遅れを取り戻すかのように、お盆には見ごろを迎えそうだ。 山の日というので汗を流しに、近くの二上山へ。ご褒美の眺望はガスっていてイマイチ。蒸し暑く、息苦しいほどで、早々と退散。青い空と大阪湾が見える予定だったが、見えたのは、ナラ枯れがあちらこちらに見える二上山麓の山。 このカラカラ天気で諦めていたのにキノコが出ている。存在感充分だが、食毒不明のベニイグチ。 |

|

|

|

| 庭のサギソウ 二粒の球根がいまでは数百本に |

青空 大阪湾もガスの中 | |

|

|

|

| ベニイグチ | ベニイグチ 幼菌 |

ページトップヘ

少しは身体を動かし汗をかかないと良くないと、散歩道へ。色々なものに、よじ登って小さな花を咲かせるヘクソカズラ。最悪の名前を付けられている。そんなにひどい名前を付けなくても。ヤイトバナ、サオトメバナという呼び方もあるようですが。木陰で見かけた露草の青が少し涼し気。 こんなに乾燥していても、白くて細いソウメンのようなキノコ、小さくて可愛い赤いキノコなどいくつかのキノコが出ている。たくましいものです。 大阪市の長居自然史博物館の特別展「きのこ!キノコ!木の子! 〜きのこから眺める自然と暮らし〜」のほうが涼しくて楽しめたけど http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2018kinoko/ |

|

|

|

| ヘクソカズラ | ツユクサ | |

|

|

|

| シロヤリタケ | ベニヒガサ | |

|

|

|

| クロアザアワタケ | ||

ページトップヘ

--- 奈良市のTakさんよりメールをいただきました 「酷暑はキノコにとっても大ダメージであることを証明しつつありますね。 台風12号が奈良を通過し、それなりの雨があったあと、民俗公園、橿原神宮、神野山とキノコを求めて彷徨ったのですが、完全な空振りに終わりました。Simoさんには山添村の臨時ツアーはどうかと打診されていましたが、当分何も見込めません。しばらくはじっと耐えて状況が変わるのを待つしかないかと思います。 とりあえず山添村で見たわずかなキノコと馬見丘陵公園で撮ったヒマワリの写真を載せておきます。と、駄文を用意していたところ、Demさんの大峰山系の報告と番外編のお誘い!!、野山のキノコが見れる日を楽しみにしています。」(キャプションもTakさん) --- この暑さは日本の夏とは思えないですね。信州の野菜畑でも被害が広がっているくらいですから、かなり深刻ですね。大雨洪水警報も出ていた台風の雨でキノコが見られるかと思いましたが大阪の近郊の低山ではほぼ皆無です。地中、倒木中の菌糸は完全に休眠中で一度の雨では目を覚まさないのでしょうか?私ならニワタケの幼菌のこの姿だけでも満足してしまいます。素晴らしい。。寅縞君は傘断面の写真も面白い、、、縞々です。青空とひまわり、これも見事で夏の立派な景色です(simo)。 |

|

|

|

| トラシマチチタケ(仮) | ニワタケ幼菌 | |

|

|

|

| ヒマワリ | ヒメコナカブリツルタケ |

ページトップヘ