| Home | |||

| Part 9 2012 (11) | 11月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

| --- 東大阪市にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「 昨日冷えた生駒を歩いてきました。 最初に飛び込んできたのがセンボンクヌギタケ、いつもの年老いた倒木に群生していました。 これははなから縁起がいいや、なんて思っていると後が続かず、もう冬なんだと思い知らされました。 それでも晩秋きのこと冬きのこがなんとか迎えてくれました。」 ---晩秋から初冬への季節の移ろいを思わせるメンバーですね。この季節、それだけの面々に出逢えることはほとんどないですから、思わず "贅沢やナァ!"といいたくなる。ヒラタケは冬モードの色合いが冬を感じさせてくれます。寒茸というのがふさわしいような子です(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

| --- 南河内の大学の学生さんTukさんよりメールをいただきました 「大学のきのこもこの時期になるとめっきり少なくなってきました。 晩秋のきのこが出始めると寂しくなってきます。 マツカサキノコモドキ:落ち葉をどけてみると、松ぼっくりから生えているのが判ります 」 |

|

|

|

満員電車並みの箕面の紅葉狩り & きのこ観察 急な思いつきの箕面の観察会。エ〜ェ!それにしてもすごい人波。出来るだけ人混みを避けてキノコ探しに集中するが?綺麗に清掃されすぎている感じ!この季節に見られる木材腐朽菌のシロになる倒木・切り株があまりにも少ない。 必死で探して晩秋・初冬のキノコ=エノキタケ・ヒラタケも探し出すが写真のモデルには??? まア!紅葉狩りとしては久しぶりの穏やかな快晴。紅葉も最高という好条件。朝早く目覚めてラジオ深夜便を聴いていると「今日の誕生日の花」はイロハモミジだという。 しっかり紅葉を眺め、”紅葉のてんぷら”をお土産にして帰るなんて贅沢な一日です(新たに参加されたHatさんが買ってくださった)。 ( ↑ 箕面の滝:通路も橋の上も人・人・人・・・・) |

|

|

|

| 見上げていると 通る人の邪魔になるのですが 思わず見とれる 迫力充分の紅葉 |

観察会スタート直後 Ymさんが探し出してくれた シイタケ |

|

|

|

|

| Asさん発見 ミネシメジだけは菌輪を描いて 大はしゃぎ | ||

|

|

|

| おしゃれでしょ! チシオタケ | なかなかいいセンス アクニオイタケ | |

|

|

|

| クヌギタケ | ムササビタケ | |

|

|

|

| キヒラタケ 冬向きの毛に覆われて暖かそうな傘 | こちらも温かそう 粗毛に覆われる アラゲキクラゲ 幼菌 |

|

|

|

|

| ヒメアカコブタケ | クロロスプレニウム属の Chlorosplenium chloraだろうか? |

|

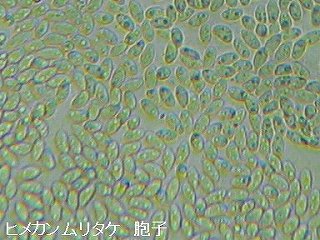

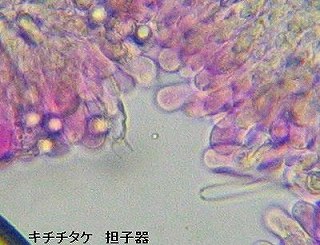

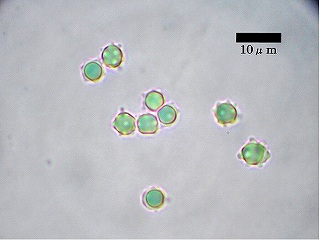

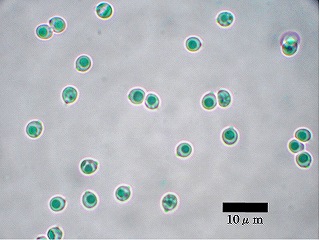

| --- 大阪市にお住まいの小学生Mrさんよりメールをいただきました 「昨日生駒山麓公園へ行ってきました。ないだろうと思っていましたが20種くらいありました。 クリタケの群生が傷みかけていたのが残念でした。菌根菌はダメだと思っていましたがベニタケが少しありました。 ヒメカンムリタケとキチチタケは顕微鏡で見てみました。なんとか写真におさまりました。 ↓添付しきれなかった写真はコチラです。 http://manga41bounin.blog.fc2.com/blog-entry-82.html 」 --- まだ綺麗な傘のクリタケが頑張っているんだ。すごい!(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 曇天ながら雨は降りそうにないので、久しぶりに南河内と旧當麻町を結ぶ竹之内峠を越え明日香・橿原・御所市などを散策。 紅葉が美しく、ついつい見とれてしまうが、出来るだけ目線は下に。倒木の周りをしっかりと眺めていると・・・少ないながらも晩秋・初冬のキノコの可愛い姿をいくつか見つける。エノキタケ、ヒラタケの上品な幼菌は何度見ても魅力的だ。 傷んでしまった物が多いナラタケの中にも無傷の美しい幼菌。倒木のそこかしこからニョキニョキと樹皮を破って顔を出すシイタケの芽生えもたくましく可愛い。真っ黒なツブラジイの転がる切り株にはかなり大きなシイタケ・・・などなど。 この季節にこれだけ出逢えるとは・・・。 |

|

|

|

| エノキタケ 幼菌 橿原市 | ヒラタケ 幼菌 明日香 | |

|

|

|

| ナラタケ 幼菌 御所市 | クリタケ 幼菌 明日香 | |

|

|

|

| ハダイロガサ 橿原市 | ミネシメジ 橿原市 | |

|

|

|

| シイタケ 幼菌 橿原市 | シイタケとツブラジイ 橿原市 | |

|

|

|

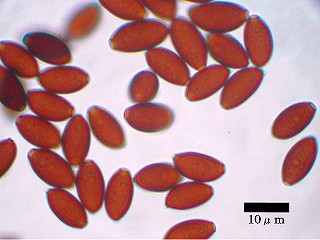

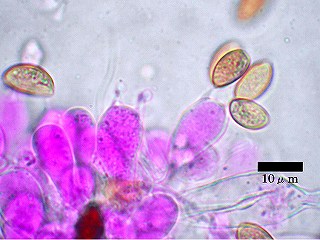

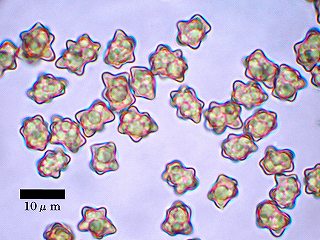

| ナヨタケ 橿原市 | ナヨタケ 胞子 | |

|

|

|

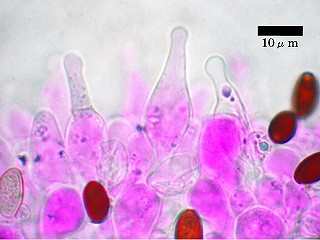

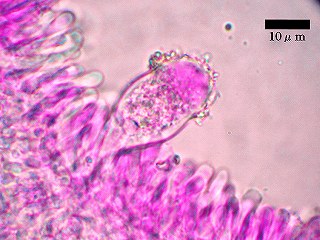

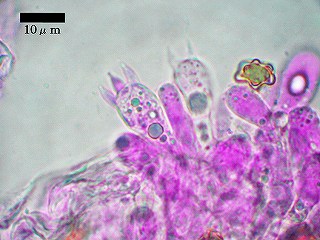

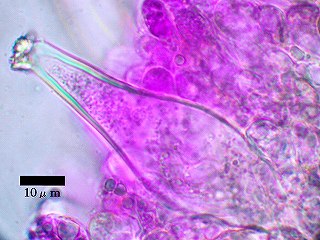

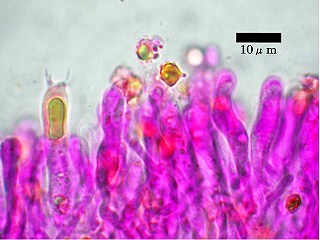

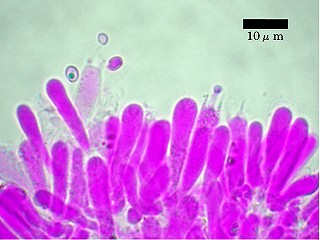

| ナヨタケ 担子器 | ナヨタケ シスチジア |

| --- 生駒市にお住まいのChiさんよりメールをいただきました 「 午前中時間が取れたので、クリタケ見に矢田丘陵へ クリタケ以外に気になる物がありました。ナラタケモドキの枯れた物にきのこが発生しています。 ネットで軽く調べましたが、出てきません。ヤグラタケの胞子をいろんなきのこに付けると発生する場合もあるとの記述有りましたのでヤグラタケの仲間と思います。」 ・・・クリタケの元気な姿。いいですね。日本新菌類図鑑ではヤグラタケ属は世界で2種、ナガエノヤグラタケはヤグラタケよりまれで熊本県で採取されているとあります。厚膜胞子の検鏡で分かるようです。こちらの可能性もありそうです(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ここのところ休みになるとお天気がグズツキ気味。気温が下がりめっきりキノコの数が減ってきたが、近くの散歩道を歩いてみる。 すっきりしないお天気だが、モエギタケの素晴らしい姿の幼菌・・・マツカサキノコモドキの端正な姿。歩けば何がしかの素敵な出逢いがあるものだ。 |

|

|

|

| 瑞々しいモエギタケ | ||

|

|

|

| 端正なマツカサキノコモドキ | ||

|

|

|

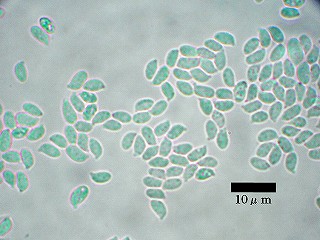

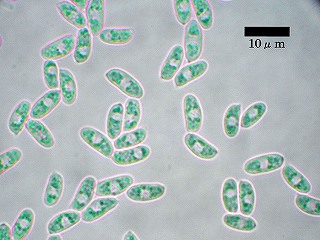

| マツカサキノコモドキ シスチジア | マツカサキノコモドキ 胞子 | |

|

|

|

| ショウロ | ||

| どこの木々も忙しく色づき目を楽しませてくれる。南大阪の延命寺でも思った以上に紅葉が進んでいる。見とれているとなかなかキノこは眼に入らない。 眼のスイッチをキノコモードに切り替えじっくりと眺めると小さなキララタケ、ニオイアシナガタケなどもな何とか眼に入ってくる。おやッ!でかい物も出ている。切り株の径をはるかに上回るサイズに育ったヒラタケの立派な株、よく育ったハタケシメジが目に飛び込んでくる。腐朽木にへばりついているのはシカタケ。管孔の形状は独特だ。 |

|

|

|

| 河内長野市の延命寺の紅葉も美しい | ||

|

|

|

| キララタケ | ニオイアシナガタケ | |

|

|

|

| ヒラタケの美しく立派な株 白こぶ病に侵されることなく無傷 手前は10円玉 |

ハタケシメジ | |

|

|

|

| シカタケ | シカタケ 胞子 | |

| 紅葉の見ごろを伝えるニュースが気になる。立冬を過ぎたが秋を満喫していない感じの今年。初冬というのは寂しいし、せめて紅葉をめでる時は晩秋を味わっていたい。 私の好きな談山神社に出かける。赤・朱・黄・緑・・・微妙な色合いで秋の色を楽しませてくれる。以前かわいいエノキタケの幼菌がビッシリと並んでいた切り株もすっかり朽ち果て、キノコには出逢えず。 勝手知ったる南河内のポイントに戻り少し探すが、雨が大降りになり退散。 |

|

|

|

| 談山神社 | 談山神社 | |

|

|

|

| 談山神社 | モエギタケ | |

|

|

|

| モエギタケ | ニセアセタケ 根元が急に膨大している | |

|

|

|

| ニセアセタケ | ニセアセタケ 胞子 | |

|

|

|

| ニセアセタケ 担子器 | ニセアセタケ シスチジア |

| --- 東大阪市にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「 生駒の山肌も次第に緑が消え、茶色いベールが広がってきました。歩いていても黄や赤の落ち葉できれいな道になってきました。これでは彼らが出ていても分からないでしょう。 これからは切り株、倒木をメインに探す事になります。 約一年ぶりに大阪側から奈良側へ歩きましたがもうほとんどなく、クリタケだけが元気に迎えてくれました。先の例会に加えて新たに二か所発見、残して頂いた幼菌たちの成長と合わせ賑やかなひとときでした。 寒くなるとクリタケの成長も非常に遅いのがよく分かりました。 沢山撮りましたがそのほんの一部です。 加えて、きれいな色が残っているモエギタケ、そしてAsどアップを思い出してカノシタを。 最後の幼菌はクリタケです。 残念ながらエノキタケ、ヒラタケは見つけられませんでした。 例会でsimoさんが見つけたエノキタケは何故か無くなっていました。」 ・・・先日のツボミ残しておいて正解ですね。まだ胞子を飛ばしていない感じですから。 急な寒さにジッと耐えているのでしょうか?穏やかな陽射しを浴びるとグングン成長できるのでしょうが。(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--- 和歌山にお住まいのAsさんより メールをいただきました 「この頃、寒くなりました。きのこも少なくなってきています。 その中で、3種類のきのこに出会いました。 それはヒラタケ、シワタケ、ハゴロモイタチタケ(?)。」 (キャプションもAsさん) シワタケ:倒木に発生。傘表面に軟毛を帯び、触ってみるとやわらかい。→ ・・・ヒラタケ・・・激しく白コブに覆われている。食べても毒ではないようですが、食欲が出ないですね。シワタケも結構カラフルで可愛いものですね(simo)。 |

|

|

|

|

| シワタケ:下からのカメラアングルにて。管孔部はしわ穴状 | シワタケ:管孔部をアップ、更にアップ この不規則なしわ穴状が美しい |

|

|

|

|

| ハゴロモイタチタケ? 落枝葉上に発生。傘径6cm。 傘表面の放射状の小じわと中央部クリ褐色が特徴だ。 |

ハゴロモイタチタケ? ひだは褐色、柄は白色、繊維状。 ひだを見ればイタチタケの仲間かなと思う。 |

|

|

|

|

| ヒラタケの白こぶ病(ひらたけの菌糸は線虫の体内に侵入し、 内部を酵素で溶解して栄養を吸収するという。まさに動物だ。) |

ヒラタケの白こぶ病 (ヒラタケの裏を見れば大部分が白こぶ病。残念!) |

| --- 東大阪市にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「一見冬虫夏草かなと思い、静かに周囲の落ち葉を取りにかかりました。 ちょっと白いものに当たると、ぽっと煙のように粉が飛びます。当初ハナサナギタケで、先端部分が枝分かれする前の段階と思っていました。続けていきますと2枚目の写真のような姿が現れました。この網目は一体?と思いながら元に戻してそこは終了。 帰ってから、図鑑やネットで調べていくとこれは”コナサナギタケ”という冬虫夏草であり、そう珍しいものではないそうですが私には初めての発見でした。面白いのは、“クスサン”という蛾の繭の中の蛹(さなぎ)から発生しているという事でした。初めて聞く単語、”楠蚕”と書くそうです、変わった名前ですよね。昆虫に詳しい方は別に珍しくもないでしょうが。」 --- さすがYmさんですね。網目模様にたどり着きますか?コナサナギタケは何度か見ましたが、クスサン(楠蚕)にまでは眼も思いも届きませんでした。この幼虫は楠蚕の名のとおりクスノキの葉も食べるのですね。 この網目はスカスカで繭はスカシダワラと呼ばれているそうですね。 寒くなりキノコが少なくなりますが、数少ないからこそ、もっと濃密にお付き合いしていくといい勉強になりそうです。(simo)。 |

|

|

|

| 降れば激しい雨になるパターンが続いている。先週の雨では雷雨で停電、今日も警報の出ているところもある。 近所の散歩コースを歩くが、ほとんど雨のやみ間がなく程なく退散。立冬を迎え急に気温が低下しキノコもあっというまに姿を消し始めている。スッポンタケのグレバも雨で流れている、虫に運んでもらうほうがありがたいのだろうが? |

|

|

|

| スッポンタケ | ||

|

|

|

| シロシメジ | ||

|

|

|

| オトメノカサでいいのだろう | ニオイキシメジ | |

| --- 大阪市にお住まいの小学生Mrさんよりメールをいただきました 「昨日生駒山へ行ってきました。ヌメリイグチ・カキシメジなど50種くらいに出会えました。 ホコリタケ・カノシタ・ヌメリイグチは味噌汁にしました。ホコリタケははんぺんのようでつるんとしています。ヌメリイグチは歯ごたえがあっておいしいです。」 --- 先日の矢田丘陵で見ることのできなかったハイイロシメジのよう菌たちがたくさん並んでいる。やはり今年は半月ほど遅いようです。晩秋のきのこモエギタケも良いですね(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| また雨のない日が続いている。湿ったところ、湿ったところ・・・。暗くて出来るだけ水に近く・・・そう、うまくあるわけないけど。それでもアキヤマタケ、ハダイロガサなど少しは瑞々しさの感じられる子たちが顔を見せてくれ、この時期としては満足かな。 |

|

|

|

| 晩秋ですが 短い秋を惜しむかのような名 アキヤマタケ |

ハダイロガサ | |

|

|

|

| ベニヒガサ | コムラサキシメジ | |

|

|

|

| ヒメワカフサタケ | キソウメンタケ ナギナタタケに似るが、押し広げた感じで平たいナギ ナタタケに対し筒状であり、束の本数も少ない 胞子が類球形で突起がある |

|

|

|

|

| キソウメンタケ 胞子 ナギナタタケの胞子は表面が平滑だが突起がある |

キソウメンタケ 担子器 |

| 急に冷え込んで、秋を満喫する間もなく冬になってしまいそうだ。藤原京、明日香のコスモスが道中を楽しませてくれる。香具山あたりで山すそを歩くが結構乾燥してしまっている。ヒラタケのそれなりの株を見つけるが大半は傷んでしまっている。 橿原市でみたシイタケの幼菌ももう少し乾燥が続くとこのまま萎びてしまいそうだ。アカヤマタケ、オオワライタケも乾燥標本寸前。風のとおりの悪い薄暗い緑陰で見つけたドクササコだけが今日見たキノコの中で唯一生き生きとしている。 |

|

|

|

| 明日香でみた コスモス畑 畝傍山・二上山を背に |

ヒラタケの株 大半は乾き萎れている | |

|

|

|

| シイタケ 幼菌 | アカヤマタケ | |

|

|

|

| オオワライタケ | ドクササコ 「手足の先が赤くはれ、焼け火ばしをさすような 激痛が1か月以上も続く」という キノコ中毒の中でも最も残酷な症状のようだ |

|

|

|

|

| ドクササコ 胞子 | ドクササコ 担子器 |

| --- 和歌山にお住まいのAsさんよりメールをいただきました 「先日、珍しいきのこに出会いました。それはコガネタケとスミゾメキヤマタケ(?) コガネタケは全体に粉だらけ、スミゾメキヤマタケ(?)はぬめっていた。」 |

|

|

|

| 傘中央部が尖っていてオリーブ黄色から黒く変色している | 傘には条線が見受けられ、中央部はやや黒く 尖っていない。やがて尖ってくるのだろうか? |

|

|

|

|

| 柄には繊維状の縦線があり、 触れたためだろうか、所々、黒く変色している |

コガネタケ幼菌(傘は膜で覆われている。) | |

|

|

|

| 幅広い大きなツバが素敵だ | 上からみると傘に放射状のしわがある | |

| ☆ --- 東大阪市にお住まいのYmさんよりメールをいただきました | ||

| 「スミゾメキヤマタケ、きれいですねAsさん。 カナ変換は面倒ですがなかなか深みのある名です。(ひょっとして黒く変色するから?) コガネタケ、”Asどアップ” 写真、特徴がよく出ていいですね。 加えて、このきのこの美しさを見て頂くために、僭越ながら補足写真を」 |

||

|

|

|

| Part 9 2012 (11) | 11月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

ページトップヘ