| Home | |||

| Part �X�@2012�@(�U) | �U�� | ||

| �P�@�Q�@�R�@�S�@�T�@�U�@7�@�W�@�X�@10�@11�@12 | |||

���̂��ώ@��A�l�I�ȎU��ŏo������

�l�G�܁X�̉ԁA���̂��E�E�E�ʐ^�ƎG���ł�

����ɁA���[�����O���X�g�ł������������Ԃ̃��[���̈ꕔ��]�ڂ��Ă��܂�

�@ �@�@���ł͈�T�Ԃقǔ~�J�͂��x�ݒ��B���̂��͂���̂��ȁH�̒��s�\���Ȃ̂�������ɂ��������ߏ���U��B �@�����͔��Đ��B�������ɂ����炱����ŐA����Ă���n���Q�V���E�������ς����m���Ă���̂��̂悤�ɍ���������}���Ă���B �@���҂������ɕ����Ă���Əo�Ă���̂��L�m�R�I�T���Ă���Ƃ��͏o�Ă��Ȃ��A�}�j�^���o�Ă���B���̃T�C�Y�̂���͌������ɂ������A�m�����̂�����ł݂�̂̓C�{�̕t���Ȃ��e���O�^�P�ł����̂��낤�B �@�����̓e���O�^�P�̂ق��x�j�^�P�A�C�O�`�E�E�E����ƉĂ̎O�H�G�̃O���[�v�̓o��ł��B �@���܂��ɁA�������ĉ������̂�������Ȃ�ɂ��o�}�����Ă����B�S�n�悢���������Ă���ƓV�C�\����������������ԂɉJ�����v�����Ă���B�ގU�ގU�I |

|

|

|

| �e���O�^�P���o�n�� | �g�͐F��т��n�߂Ă��邪�@�P�V���E�n�c | |

|

|

|

| �j�I�C�R�x�j�^�P | �L�b�R�E�A���^�P | |

|

|

|

| �k�����j�K�C�O�` | �E�q�����Ȃ��Ɗm��ł��Ȃ��� ���̕t�߂Ō���̂͂��� �i�K�~�m�V�W�~�^�P |

|

|

|

|

| �_�C�_�C�K�T | �J�u���A�Z�^�P | |

|

|

|

| �J�u���A�Z�^�P �E�q | �J�u���A�Z�^�P�@�V�X�`�W�A�@ | |

|

|

|

| �i�J�O�������m�J�T | �m�E�^�P | |

|

|

|

| �T�r�n�`�m�X�^�P | ||

| �@ �@"�@�X���̓ł��̂��@" �@---�@�����s�ɂ��Z�܂���Y������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��胁�[�������������܂��� �@�u �I�I�V���J���J�T�^�P �@�R�ł͂��܂茩�����Ȃ��������̃L�m�R�B�Ő��A�|��ԁA���̋������A�X���ł��������邲�����ʂ̂��̂��B�@�������A�����A���ɁA�q�f�A���M�A�����A���ɂ͌��ւ܂łƐ������t������ł��܂��B �@�X�[�p�[�܂ł̎U�����Ă�A�r���ō��N�������܂����B�����̕��������A���傤�lj��Z�r���̍��Z���������Ă��邷�����ŁB ���܂������܂��A������������ʂ̐��E�Ȃ�ł��ˁB�v�@�E�E�E�����ƌ����ꂽ���ʂ̕��i�ɂȂ��Ă��܂��ˁB������̂��̔��Ȃ��E�E�E�isimo�j |

|

|

|

|

�@ �@�@"�@�䂪�Ƃ̏����Ȃ��삳���@" �@---�@�����s�ɂ��Z�܂���Y������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��胁�[�������������܂��� �@�u�@�Q�O�P�O�N�̍����A�䂪�Ƃ̌��j���̔��A���ɔ��ɏ����ȐԂ����̂��̔����ɋC���t���܂����B�т����肵�Đ}�ӂ��Ђ�����Ԃ��A�A�J���}�^�P�Ǝ��Ȓf�肢�����܂����B���T�ԁA�ꕔ�͂g�P�O���o�܂Ő������܂������A�₪�đS�������Ȃ��ď����Ă��܂��܂����B �@��N�͔����͂Ȃ���������Y��Ă��܂������A��T��̂��o�Ă���̂ɋC���t���܂����B�����Č��݁A�����̎B�e�ʐ^�ł��B�c�O�Ȃ���g�P�O�o�ʂ̗��h�Ȃ̂������Y�̐�œ|���Ă��܂��܂����i�����j �@�v���Ԃ�̂����V�C�ł��ˁB�����Ƃ�������o�Ă���̂ł́B�w�����킦�Đ���̎R���݂߂Ă���܂��B�v �E�E�E�̒�������Ắh����ւ�h�����҂����Ă��܂��B(simo) |

|

|

|

| �@ ---�@��͓��̑�w�̊w������s���������胁�[�������������܂��� �@�u�@�瑁�ԍ�̒m�荇���̒n�傳��u�ς�������̂��������Ă���v�Ƃ̂��Ƃœ��j���ɍs���ė��܂����B �@����Ɛɂ������P���������Ă�����̂̒������[�X�̔������L�k�K�T�^�P���I�I���ӂ�T���Ă݂�Ƃ�����������������܂����B��͂�����͂Ђǂ������ł����E�E�E�B�R�O�����ƂɎʐ^���B���Ă݂܂����B�ƂɎ����A���ĕ�ɂ݂��`�ɂ��Ă��炢�܂����B �@���̓��͂�����i�A�C���K�����̂������B�l�Q�ƒ|�̎q�ƃC���K�����ł��������A��ł�����ؓ��ɂ����Ă���܂��B �@�I�I�S���^�P�͔�����Ȃ��Ă��C�ɂȂ�܂���ł�����B�ނ��낿�傤�ǂ����H���ł����B�v �@�E�E�E�@�f�G�Ȏʐ^���݂Ă���ƐH�ׂ����Ȃ�܂��B�H���E���킢�̃��|�[�g���܂��̋@��ɂ��҂����Ă��܂��isimo�j |

|

|

|

| �C���K�������� | �L�k�K�T�^�P�@�X�[�v | |

|

|

|

| �L�k�K�T�^�P�P | �L�k�K�T�^�P2 | |

|

|

|

| �L�k�K�T�^�P3 | �L�k�K�T�^�P�@�^�}�S |

| �@ �@  ����ɑ����č������~�J�̋x�e���B����ł����ꂾ���̉J�̂��Ƃł���n�ʂ͂�������ƔG��Ă���B ����ɑ����č������~�J�̋x�e���B����ł����ꂾ���̉J�̂��Ƃł���n�ʂ͂�������ƔG��Ă���B�@�����͂��Ȃ��݂̑��̓�͓��̎U�������������邢�Ă݂�B �@�J�̌b�݂��I�J�g���m�I�̉Ԃ����������ɍ炫�ւ��Ă���B�������Ƃ����C���{���ɂ��������i�F���B �@�������͂�菭���C�����Ⴂ�̂��A�Ⴊ�M�����Ȃ��قǏ��Ȃ��B����ɔ�Ⴗ�邩�̂悤�ɖ{�i�I�ȉĂ��̂��̎p�����Ȃ��B �@���Ǎ����̓A�}�j�^�ɂ͏o�������B�C���K�����A�A�����J�E���x�j�C���K�����ƃC�O�`�̎p�͉��Ƃ����邱�Ƃ��ł������B �@�x�j�^�P�����Ȃ��B�����̓L�`���n�c�ƃj�I�C�R�x�j�^�P�����B �@����ł��A���N�ɂȂ��ď��Ζʂ̂��̂����������o�n�߂Ă���B �@�Z�����G�߂����悢�擞���B �i�I�J�g���m�I�̉Ԃ������g�ɂ悤�ɗh��Ă���j �@ |

|

|

|

| �C���K�����@�c�� | �A�~���J�E���x�j�C���K���� | |

|

|

|

| �L�`���n�c | �C�k�Z���{���^�P | |

|

|

|

| �L�k���~�E���^�P | �V���]�E�����^�P | |

|

|

|

| �V���]�E�����^�P�@�E�q | �V���]�E�����^�P�@�S�q�� | |

|

|

|

| �j�Z�z�E���C�^�P | �q�i�A���Y�^�P | |

|

|

|

| �ƂĂ��C�ɂȂ�����������@�z�E���C�^�P�����H �R���̗����̑ۂ̂��� |

||

|

|

|

| �z�E���C�^�P�����H�@�E�q | �z�E���C�^�P�����H�@�S�q�� | |

�@ �@---�@��͓��̑�w�̊w������̂s���������� �@�@�@�@�@���[�������������܂��� �@�u�@�����̊ώ@��A����ꂳ�܂ł����B ���X�g�ɍŏ��̃`���q���^�P���Ȃ������悤�Ȃ̂Ŏʐ^���ڂ��Ă݂܂����B �@�ꂪ�����̂ꂽ���̂����������Ă���܂����B�c�G�^�P�̂���҂�͕����܂��ɃS�{�E�̂悤�ȐH���B �@�I�I�S���^�P�̎O�t�|�͔�����܂���ł������t�J�̂悤�ȐH���ɂȂ��ėǂ������ł����B�v �E�E�E�`���q���^�P�̂��Ƃ�������Y��Ă��܂����B���Ƃ̓A�J�_�}�L�k�K�T�^�P�̖��킢�̃��|�[�g���҂��������ł��isimo�j |

|

|

|

| �I�I�S���^�P�̎O�t�| | �c�G�^�P�̂���҂� |

| �@ ---�@�ޗǎs�ɂ��Z�܂��̂c�������胁�[�������������܂��� �@�u�@�����������_�{�̊ώ@���͔~�J�̂����Ԃ�˂��K�^�̓V�C�Ɍb�܂�Ĥ���Ɋy����������߂����܂����B���͊����_�{�̊ώ@��͏��߂Ă̎Q���ŁA���ԏ��T���̂ɃE���E�����܂����B �@�����̓}���l���^�P�����߂Č��܂���������̑N�₩�ȐF�Ƃւ�Ă��Ȍ`�ɋ�������A����������c�c�B �@�ȑO�Ɏq���̐X�̊ώ@��Ń}�S�W���N�V�����߂Č����ĖႢ����̎�����Ȍ`�Ƀr�b�N�����܂������A�u���ێq�v�Ƃ��������̖ʔ����ɂ��������܂����B �@�����͊����_�{���班�����ꂽ�|�M�ɂ܂ł��ē������A�������M�w�l�̃��[�X�͗l�������ĖႢ�������������m�ł����B������̏o�Ȃ����̏�Ԃ̂��́A�����L�тă��[�X�̖����o�Ȃ����́A���[�X���J���čŐ����̂��́A���[�X�����ꗎ���Ċ[���������̂��́A�Ƃ��̈ꐶ���ς鎖���ł��āA�喞���ł��B �@���̊[�����������A���ĐH�ׂĂ݂�ƌ������������ăr�b�N���B �@����������D�̏ꏊ�����O�ɒT���āA���ē�������̂͊������A�䐢�b�����ĉ����������X�ɓ���������܂��B ���̓J�����̃V���b�^�[�������܂������̂ł����A����A���Đ���������ƁA���p�[�Z���g�̎ʐ^���u���Ƃ������邩�ȁH�v�ƌ�����Ԃł��B �@���̎ʐ^�����Ă��āA�^�₪�N���܂����B�Y���̃S���^�P�̂Q���̎ʐ^�͓����ꏊ�ŎB�e���܂������A�����S���^�P�Ƃ͎v���܂���B ����͌̍��Ȃ̂��A�����ߒ��̈Ⴂ�Ȃ̂��A�q���b�g���Ĉَ�Ȃ̂��H�c�c�����ĉ������B �@�����̉�̍Ō�̎d�グ���ǂ������ł��ˁI �@����ȓc�ɒ��ɔ��������c�q�����݂�Ƃ́c�c������r�b�N���ł����B �����̏��ߍ�����Y�[�b�Ƒ����Ă����c�q���̖��́u�̂̂܂܂ł���v�ƈē����ɏ����Ă���܂������c�c�̂̐l��������������H�ׂĂ�����ł��ˁI���y�Y�ɔ����ċA������A�Ƒ��̎ҒB�ɑ�D�]�ł����B�߂���ʂ鎞�ɂ́A�܂�������肽���X���Ǝv���܂����B �L�m�R�̐�������A�c�q���̈ē��܂ŁA�y��������L�������܂����B�v�E�E�E�S���^�P�͒��F�̂��̂��c�ۂőS�̂��������̂����ۂł��B�}�ӂɐH�Ƃ���̂ł����A�ǂ��H�ׂ����̂Ȃ�ł��傤�H�isimo�j |

|

|

|

| �@ �@���Ҋ������ς��łł����Ă������邱�Ƃ̂Ȃ��~�J�̐���Ԃ̎U��B����R�R�[�̐Ԃ��C�̂��삳��ɍ����ɏo������B�Z�[�t�B��������o�����̂ł��傤���B��������{���������o�Ă��Ă�B�L�k�K�T�^�P�ƈႢ���L������Ƃ̂Ȃ��A�J�_�}�L�k�K�T�^�P�ɂ̓M���o�G�ł͂Ȃ����Ԃ�ȃV���E�W���E�o�G���K��Ă���B�|��Ԃł̓I�I�z�E���C�^�P�����₩�ɗւ�`���Ă���B �@���ꂾ���ō����͏\���B���Ƃ͂��ނ�̗��邠�肪�����o�����B �@�������̋u�˂ł̓e���O�c���^�P�����h�Ȏp�������Ă���B�h���b�R�C�V���h�Əd���y�������グ�Ċ��`������c���^�P�̗c�ہB�����t����̓n�i�I�`�o�^�P���Ԃ����킢���P�������Ă���Ă���B���̐悪������@�ۏ�̎P�̂��̂��͊���c���ł����Ȃ����A���̒������P�O�����قǂ���B�I�I�L�k�n�_�g�}���^�P�̂悤���B �@���ꂾ���ł��\�������~���肾�ȁB��͓��̎U���H�����������Ă݂�B �@�J���]�E�^�P�͂����͒ł̋����̍��ۂ̓��Ō������Ă������A�Ȃ�ƉJ���o�������n�̒ł̍�����o�Ă���B�@�߂��̎}�ɂ��̉J�Ŏp���������n�`�m�X�^�P�̂悤�ۂ��o�Ă���B�������Ă���������I�̑���̖Ԗڕ��l�̃q�_���B�@�f�G�Ȓ��l�N�^�C�̂悤�ȃc�o�̂��̂��̓c�`�i���R�̂悤���B�@�����Ƃʂ߂�̋����C�O�`�̓k�����j�K�C�O�`�̂悤���B���}�ɏ����ȎP�����Ă���̂̓`���q���^�P���Ǝv�������A�N�����v������̂Ń`���q���^�P���̂��̂ł͂Ȃ��`���q���^�P���̂悤���B���Ȃ蕅���̐i�|�ɐ�����q���X�M�^�P�����킢���B����Ȏʐ^�ł��܂��F���o�Ȃ����d�����̂��̃u�h�E�^�P�̍E���̃��C�����b�h���f�G���B �@���ꂩ��J����������̂��̋G�ߐ^�������B�@ |

|

|

|

| ����R�R�[�̂��Ȃ��݂̃A�J�_�}�L�k�K�T�^�P | �|��Ԃł́@�I�I�z�E���C�^�P�����₩ | |

|

|

|

| ���̃A�}�j�^�P���́@�e���O�c���^�P�@������ | �y�������̂��@���b�R�C�V���I �������@�c���^�P |

|

|

|

|

| �������������Ƃ������ȎP�@�n�i�I�`�o�^�P�@������ | �I�I�L�k�C�n�_�g�}���^�P�@������ | |

|

|

|

| �I�I�L�k�C�n�_�g�}���^�P�@�E�q | �I�I�L�k�C�n�_�g�}���^�P�@�V�X�`�W�A | |

|

|

|

| ��͓��@�J���]�E�^�P | �n�`�m�X�^�P | |

|

|

|

| �c�`�i���R | �P�̂ʂ߂�@��̉��F������ �k�����j�K�C�O�` |

|

|

|

|

| �k�����j�K�C�O�`�@�E�q | �k�����j�K�C�O�`�@�S�q�� | |

|

|

|

| �`���q���^�P�� | �`���q���^�P�� | |

|

|

|

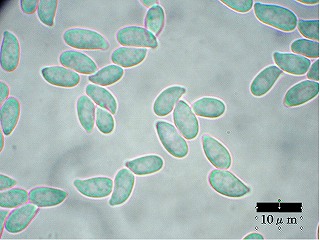

| �`���q���^�P���@�E�q | �`���q���^�P���@�N�����v | |

|

|

|

| �q���X�M�^�P | ||

|

|

|

| �q���X�M�^�P�@�E�q | �u�h�E�^�P �{���͂����ƑN�₩�ȃ��C�����b�h |

|

|

|

|

| �u�h�E�^�P | �u�h�E�^�P�@�E�q | |

| �@ �@�@�@---�@���Ȃ���O�����胁�[�������������܂��� �u �J�̏����҂����ꂸ�A��r�I��������Ă�����Ƃ̘a�̎R�ւP�S�E�P�T���ƋA���Ă��܂����B�@�f�G�ȃQ�����f�R���f�B�V�����ɂ��ւ�炸�L�m�R�����Ȃ��A�o�Ă���L�m�R�������Ȑ�y���ɐH�ׂ�ꂽ�҂���B�@�x�j�^�P�͏o�n�߂̃P�V���E�n�c����ƁA�v���Ԃ�ɃC�O�`���i�k�����j�K�C�O�`�j�ɉ�܂����B�@�e���O�ɂ͉���E�E�E�B�@�A�~�X�M�^�P��q���q�_�^�P�A�A�J�k�}�x�j�^�P��k�����K�T�̒��ԁB�@�l�i�K�m�q�g���^�P��q���q�g���^�P�ɂ��B�@��͑���킢�̃m�{�������E�^�P�E�G�i�K�`�������^�P�B

�@���ł��Ƃ�킯�ʔ����O��̃L�m�R�ɉ�܂����� �@��ڂ́A�L�c�l�m�T�J�Y�L�炵���q�B�`�������^�P�ƃS���^�P�̊Ԃ݂����ȕ��e�ł��B �@��ڂ́A�͗t���琶�����A�������ג������̔����F�̎q�B�q�_�ł͂Ȃ��Ԗځ� �@�O�ځA�R�i���̓|�œ�����Ă����L�m�R�B�W���s���N�̊}�Ƀx���x�b�g�̂悤�Ȏ����B�����Ɉ�̎悵�悤�Ƃ�������������x�Ŕ����������܂����B�����Ă���ނ��d���B�����������̂��A�ƂĂ��e���A�q�_�I�莝���̐}�ӂł͂܂��������������܂���B���ꂾ�����������̂ɁB�����I�Ƀz�E���C�^�P�̃O���[�v�ɋ߂��悤�ȁE�E�E�B�v |

| ���@��ڂ́A�L�c�l�m�T�J�Y�L�炵���q�B�`�������^�P�ƃS���^�P�̊Ԃ݂����ȕ��e�ł��B | ||

|

|

|

| ���@��ڂ́A�͗t���琶�����A�������ג������̔����F�̎q�B�q�_�ł͂Ȃ��Ԗځ� | ||

|

|

|

| ���@�O�ځA�R�i���̓|�œ�����Ă����L�m�R�B�W���s���N�̊}�Ƀx���x�b�g�̂悤�Ȏ����B | ||

|

|

|

|

|

|

| �@�@ �@�@�@---�@�a�̎R�ɂ��Z�܂���As�����胁�[�������������܂��� �u�J���~�����̂Ŋ��҂��Ă������A�啨�͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B�V�C�т���������A�J���]�E�^�P�S���Ȃ��B���̂Ȃ��ŏ��߂ďo��������̂�����B�k�i���^�P�ƃI�I�S���^�P�i�P�Ƃł͏��߂āj�B�\�����Ȃ��������̂ŁA���ꂵ�����肾�B�v

�@�@�i�L���v�V������As����j |

|

|

|

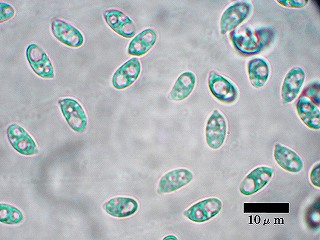

| �I�I�S���^�P�i���G���ƖE�q�������オ�����B �ŏ��A�}�ӂɍڂ��Ă���}�Ƃ͎�قȂ�̂��S�O�������A �S�̂��悭�ώ@����ƃI�I�S���^�P�B |

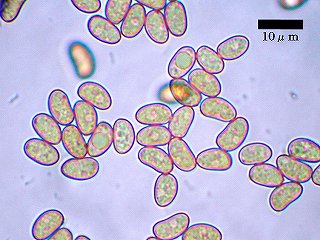

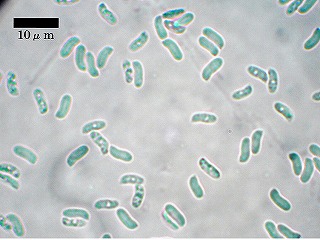

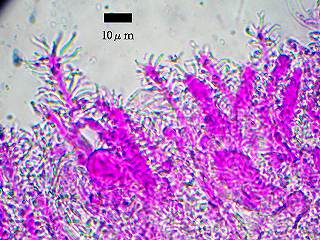

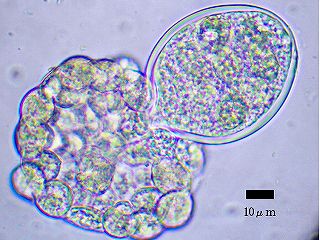

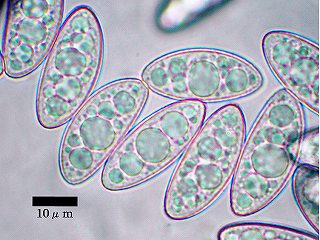

���̉摜�Ŕ����`�`�|�~���`���Ƃ킩��B �O���͍d���тɕ����Ă���B |

|

|

|

|

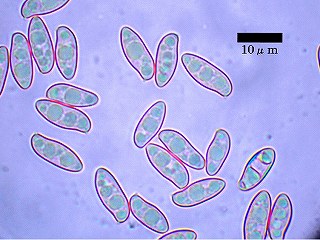

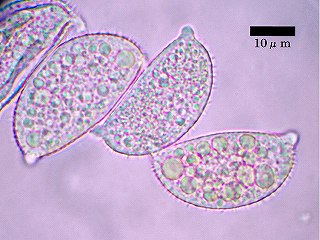

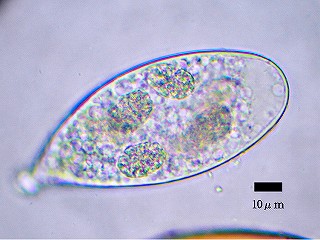

| �����ɐ��Ă݂��B���炩�Ƀ[���`�����B �����͔������Ɣ��F��2�w�ƂȂ��Ă��� |

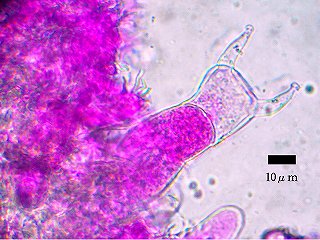

�I�I�S���^�P�̉����A�b�v �i�Z�т��������Ă���B���炴�炵�������B�j |

|

|

|

|

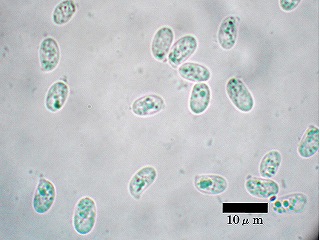

| �k�i���^�P�@��������܂ł̓N�k�M�^�P�����낤�� �v���Ă����B���}�ɔ����B |

���ɂ͒������S�t�ɕ�܂�Ă���B�k�i���Ƃ̓W�����T�C�̌Ö��炵���B | |

| �@�@�@�E�E�E�悤�₭�{�i�I�Ȕ~�J��ɂȂ肻���ł��B �@�k�i���^�P�����\��ł��B���炭�����ƒ��߂Ă������q�ł��B�N�k�M�^�P���ł��ˁB�isimo�j |

||

|

���@�����ɂ��Z�܂���Y��������@�� �u�@�ǂ������ł��ˁA�������Ɗώ@���o���āB �@�I�I�S���^�P�A�ʐ^���܂��Ɋώ@�ʐ^�̖͔́B �@ �@�k�i���^�P�A���D�݂̉����ʐ^�ł��B �@ �@����5���̐���ȍ~�o�������܂���A���̎�����Ȃ̂����܂����B���R���̌�̃t�H���[�͏o���Ă���܂���B ���炭�����Ȃ悤�Ȃ̂ŁA�F����̃��[���y���݂ɂ��Ă��܂��B�v |

|

| �@ �@�@�@---�@���Ȃ���O�����胁�[�������������܂��� �u����Ə������ł��������肪�����č��Ԃ��Ă��܂����ˁB �Z�������Ă���̃J���J���^���Œ��Ɍċz���͂����āA4����7���ɐ���R��������Ă��܂����B

�@�I�`�o�^�P�̒��Ԃ����A�V�����}���z�R����G�_�i�V�N�_�z�R���Ȃǂ̕ό`�ہB�i���^�P�̒��Ԃ��A�E���x�j�K�T�̒��Ԃ����E�E�E�������x�j�q�_�^�P�̈�c�܂ŁB�x�j�^�P�̒��Ԃ̎p������ق�݂܂������ǂ����y���i���j�ɁA�H�ׂ��Ă���̂������E�E�E�d���Ȃ����ȂƎv���Ă��܂������A�B��K�b�`���Ƃ����p�Ō}���Ă��ꂽ�̂��q���n�V�f�`�`�^�P�B���܂����݂̖����`�`�^�P�ŏ��߂ĉ���������B�e�������������ł��B �@���ɏ��^�̔����z�E�L�^�P��L�����^�P���B�������炵�������ێ������R���܂����B�������A����R�ł��ˁ� �@�lj��̎ʐ^�ł��B��ɂ���āA�J�T�e���X�ŗV��ł���܂��B�v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �@ �@���܂���҂��ĕ����ƁA�������肷��̂ō������J��̂��Ԍ����ɐ�B���ʁB�ԃV���E�u����͂肠�̃J���J���̂��V�C�ł͂��킢�����B�����̓V�b�g���g�������p�������Ă����B���̂��Ƃ͘a��̃��x���_�[���A�����ł��ꂾ�������Ă������犴�ӂ��Ȃ��ƁB �@�ƁA�����̖ړI�͂��Ԃ߂���Ƃ��ċA�蓹�ɏ��������L�m�R�ɂ����A�B��͂�|���l�Ȃ��̏����I�L�m�R�炵�����̂́E�E�E�B�j�I�C�R�x�j�^�P�H�̗c�ۂ��炢�B���Ƃ̓L�m�R�Ƃ͖����Ǝv���Ă����N�X�m�L�̎���ɐ�����j�N�R�E���N�^�P���炢�B5���̏��J�̓L�m�R�ɂ͎v���̂ق��_���[�W��^���Ă����̂��H |

|

|

|

| ��@������� | ||

|

|

|

| �a��s�@���x���_�[�� | ||

|

|

|

| �j�I�C�R�x�j�^�P���낤���H | �j�N�R�E���N�^�P�@�N�X�m�L�̎���ɐ����� | |

|

|

|

| �j�N�R�E���N�^�P�@�E�q�@�ł��� | �j�N�R�E���N�^�P�@�S�q����ł��� | |

|

|

|

| �j�N�R�E���N�^�P�@���̍��̂悤�ȋێ� | �j�N�R�E���N�^�P�@�S��Ԃ̂悤�ȋێ� | |

| �@ �@����̒����납��Җ]�̉J�B���~���Ƃ����B�������A���ꂾ����������������ł͈�x�̉J�ł͖������ȂƁA�������̉��������i�F�ł��̂�т茩�ɍs�����Əo�������B�J���ė����������Ƃ����I�c������ƐS�����������B�я��̍������J�ɂʂꖭ�ɐF���ۂ��B�U�����̑ۂނ���������ŏ����ȃI�`�o�^�P��������B�悭����ƃN�k�M�̂ǂ肩��o�Ă���B�z�E���C�^�P���܂ł���������Ȃ��������q�_���a���B �@�������������s�̃A�I�L�I�`�o�^�P�ł����ċA�邩�Ɨ������ƁA���̊Ԃɏo�Ă����̂������̂��������Q���o�Ă���B�L�����^�P�A�A�~�X�M�^�P���łĂ���B���Ăɂ��Ă��Ȃ�����ɂ͏�o���B |

|

|

|

| ���̌i�F������Ɓ@�z�b�Ƃ���@�������̒I�c | �������Ō����@�T�T���� | |

|

|

|

| �N�k�M�̂ǂ肩��@�z�E���C�^�P���̂��̂� | ||

|

|

|

| �z�E���C�^�P���@�E�q | �A�I�L�I�`�o�^�P | |

|

|

|

| �L�����^�P | �A�~�X�M�^�P | |

| �@ �@�@�@---�@���Ȃ���O������v���Ԃ�Ƀ��[�������������܂��� �u�����������Ă���܂��B�@���������ꕔ�̂�����ɂ͗�������������R��p�j���Ă��鎖���R��R��ł����A�悤�₭�����肪�܂Ƃ܂��Ē��������Ȃ̂Ńz�b�Ƃ��Ă���܂��B

�@�܌������ς������Ă܂������A�J�s���������Ă����������₩�Ȃ��̎q�������ق�B�Ȃ�Ƃ�����A�}�j�^�Q�����܂��B �@5��4���̋��s�ł悤�₭�o����A�}�j�^�̐�삯���N���R�^�}�S�e���O�^�P�[�[��A���炭���ĂȂ��A�}�j�^�̎h���͂����ł��ˁB�����͋ې_�Ђ̗��ՂŁA�_�������Ԃ��������Ƌۉ^���F�肵�܂����B �@�P�X���̎��ƥ�a�̎R�ւ̋A�ȂŎv���������o������A�}�j�^��B������o��^�C�v�ł��̕��e�E�E�E���������邯�ǁA�Ⴂ�q�_���W���s���N�F�B�c�o�͑傫���������s���N�������āE�E�E�Ƃ������ƂŁA�^�}�S�e���O�^�P���h�L�i�A�J�n�e���O�^�P�j���ȁB�c�ۂɂ���ă{���e�[�W�A�b�v���܂����B �@���������A�A�}�j�^�����̓��₩�ȋG�߂ł��ˁB���܂�܂���B�v �@�A�}�j�^�炵���A�}�j�^�E�E�E�Ă��̂��ł��l�F�I�isimo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@�@"�@��T���̒T���ł��@" �@�@�@---�@�ޗǎs�ɂ��Z�܂���Kim������ �@�@�@�@�@�@���[�������������܂��� �u�E�E�E�ꏊ�͊F�l�@�䑶���@�̏ꏊ�B

�@�Ȃ炽���@�Ɓ@�J���]�E���� �@�Ȃ炽���͂��̏ꏊ�ȊO�ɂ́@�o�Ă��܂���ł����B�@�Ȃ��Ȃ��@�ǂ��`�ł����B�@�@������Ă��߂�Ȃ����B�v �@�E�E�E������߂��ɕ������̂ł��ˁB��͂�J�̎��C�̑����Ƃ���ł��ˁB�isimo)�B |

|

|

|

|

|

|

| �@ �@�ߏ�̒Ⴂ�u�˂ł͂����炳�����Ă��L�m�R�͌�������Ȃ��B���ꂾ���������Ă���ƁB�щ��ł̓l�W�L�̉Ԃ��ڗ����Ȃ����������B�R�o���\�E�����g������B �@��������x���`���Ă��q�X�E�q�������Ȃ������J�V�ގ��J�r�a�ہB����Ɛ��n���Ă����悤�Ŏq�X�E�q��������B�A���J�V�̗t���\�ʂ͔������F��тїt�̗��ł͎��E�Z���F�ɂȂ��Ă���B |

|

|

|

| �l�W�L | �R�o���\�E | |

|

|

|

| �J�V�ގ��J�r�a���@(�x�c�юs) | �J�V�ގ��J�r�a���@�я�זE�ƕq�X�k �ꕔ�̕q�X�k�͗Ďq�X����яo���Ă��� |

|

|

|

|

| �J�V�ގ��J�r�a���@�q�X�k����q�X����яo�� �q�X�ɂ͎q�X�E�q�������� |

�J�V�ގ��J�r�a���@�q�X�k����q�X����яo���Ă��� | |

|

|

|

| �J�V�ގ��J�r�a���@�q�X�E���Ɏq�X�E�q�������� | �J�V�ގ��J�r�a���@�q�X�E���Ɏq�X�E�q�������� |

| �@ �@��̐���������Ă���Ɖ䂪�Ƃ̎���ُ̈�Ȋ�����Ԃɖ�������B������Ym����̎ʐ^���݂Đ���E�G�ցB �@��͂肱���ł������Ă���B���̓|�̏�ł͂��Ȃ�ȑO�Ɋ����ɂȂ����}�c�I�E�W�̎c�[�͂��邪�A���X�������̂ɂ͏o�������B �@�J�����̎��C�̑����Ƃ���ɗ��Ă���ƃc�`�i���R�炵���c�ۂɏo�����B�J���Ȃ��Ƃ��̎q�����E�B�n�^�P�V���W�̃V�������邪�����Ȃ܂܂Ő����ł����Ɋ����������������B���낤���ĊG�ɂȂ鏬���Ȋ����ЂƂB �@������߂Ă���ƐF�N�₩�ȃT���R�^�P����ɓ���B�ʐ^���B�邽�߂ɂ͂ɂ������C�ɂȂ�Ȃ��B�s�쑱�������̂ˁB �@�I�I�S���^�P���������o�Ă���B���Â����ł��̔����ꂽ�F�����B���R�Ⴊ�s���Ă悭��ɓ��������̂��B���肪�������Ƃ��B |

|

|

|

| ��������ƖE�q���܂���x�[�� ���̊i�D�̓c�`�i���R |

���N���߂Ắ@�n�^�P�V���W | |

|

|

|

| �N�₩�ȐF�����ƊG�ɂȂ�p�@�ɂ������C�ɂȂ炸 �T���R�^�P |

�I�I�S���^�P | |

|

|

|

| �I�I�S���^�P�@�c�� | �I�I�S���^�P�@�q�X�E���� | |

|

|

|

| �I�I�S���^�P�@�E�q�@�\�ʂɍ��� | �I�I�S���^�P�@�E�q�@�O���ɍ��� |

�@ �@�@�@"�@����̐���@" �@�@�@---�@�����s�ɂ��Z�܂���Ym������ �@�@�@�@�@�@���[�������������܂��� �u�E�E�E20���̗��ȗ�11���Ԃ�ɐ���̂قړ����R�[�X������Ă��܂����B�@�قƂ�ǂȂ������}�c�I�E�W�͌��₷�����ɎO���������ł��܂����B������������c�ۂ����ł����B�i�ʐ^�͈���������܂����j

�@�����ċC�ɂȂ��Ă������̏����ȃJ���]�E�^�P�A�ʐ^�̂悤�ɗ��h�ɐ������Ă��܂����B�����Ă�������ł��������܂����A��������ł��܂������B �@���炭�e����߂Ă����I�I�S���^�P�A���N�Ԃ�ł��傤���ȑO�Ə������ꂽ�Ƃ���ő�ʔ������Ă��܂����B �@�C��̊W������̂ł��傤���A�x��Ă���悤�ȁA��ނ����Ȃ��悤�ȂƂ�����ƐS�z���Ă�������ł��B�v �@�E�E�E��قǃe���r�̃j���[�X���݂Ă����5���̑��̉J�ʂ͕��N��2���ȉ��������悤�ł��B�ǂ���ŁA���̂��Ƃ̏o���������Ȃ��킯�ł��isimo)�B |

|

|

|

|

|

|

�@ �@�@�@"���R�̃L�m�R" �@�@�@---�@�a�̎R�ɂ��Z�܂��̂`�������� �@�@�@�@�@�@���[�������������܂��� �u�J�������~�����̂ŁA���̂����o�Ă����炢���ȂƂ����z���ŗ��R������Ă݂܂����B

�@���@�q���J�o�C���^�P�c�ہ@ ���̍ł����C�ɓ���̉摜�@�����̂ЂȂ��݂�悤�ň��炵���v �@�i�ʐ^�̃L���v�V�������`������j �E�E�E�a�̎R�ł͂��̂��̂��ڊo�߂ł����H���̏Z�ޓ�͓��͑��ς�炸�ُ튣����Ԃł��isimo) |

|

|

|

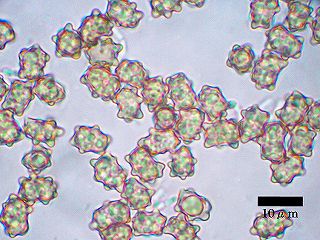

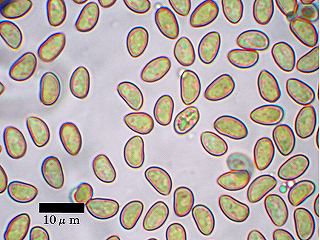

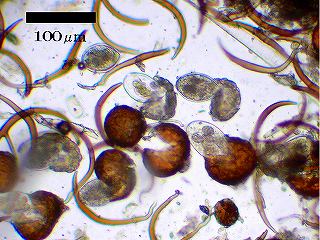

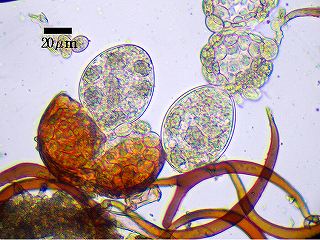

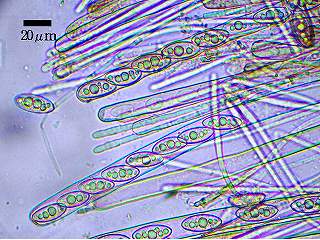

| �_�C�_�C�K�T�@���}�ɔ��� ��O�̂��̂�����A�Ђ����a�Ŕ��F�ł���̂��킩���@ |

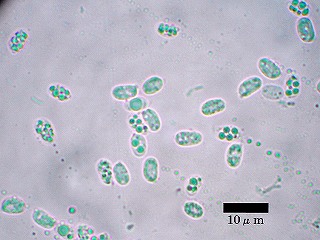

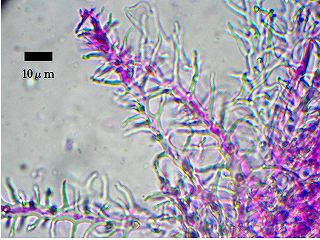

�����T�L�z�R���̒��ԁ@�|�؏�ɔ��� �J�ŏ����G��Ă���悤���@ ���̖т̂悤�Ȏ��r�͂�������̂��낤�� |

|

|

|

|

| �t�T�q���z�E�L�^�P�@���Ƃ��`���� | �t�T�q���z�E�L�^�P�@�����2���� �@�x�j�^�P�ނƋ߉��W�ɂ���炵�� |

|

|

|

|

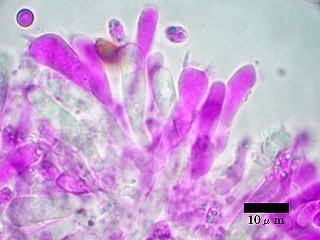

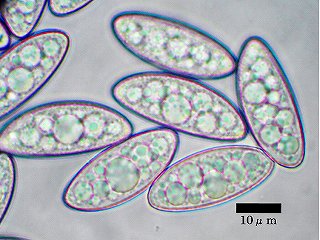

| �q���J�o�C���^�P�c�ہ@ ���̓|��蔭�� |

�q���J�o�C���^�P �Ђ��̕��ɐ������郉�C���������� |

| Part �X�@2012�@(�U) | �U�� | ||

| �P�@�Q�@�R�@�S�@�T�@�U�@7�@�W�@�X�@10�@11�@12 | |||

�y�[�W�g�b�v�w