| Home | |||

| Part8 2011 (12) | 12月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

12月は上旬に雨が有ったきりだ。さすがにこれだけ降水量ゼロが続くと硬いきのこ以外は期待できない。林縁のウメモドキの赤い実が枯れた冬の景色のなかでも目を楽しませてくれる。 倒木に小さな茶褐色の粒が散在している。ヒメアカコブタケでいいようだ。近くの切り株には白く大きなウチワ状の傘が並んでいる。独特のヒダの形状をみるとチリメンタケのようだ。 例年クリスマス寒波のころアラカシの生きている立木に出ているヒラタケ。期待薄だが覗きに行って見ると、乾燥のため少し傘にヒビワレが目立つが立派な傘だ。諦めずに出かけるとたまにはご褒美に出くわす。(南河内の散歩道) |

|

|

|

| ウメモドキ | ヒメアカコブタケ | |

|

|

|

| 傘表面だけ見ても分からないがヒダを見るとチリメンタケだ | ||

|

|

|

| 立派なヒラタケ この寒風のなかでは 寒茸のほうがふさわしい |

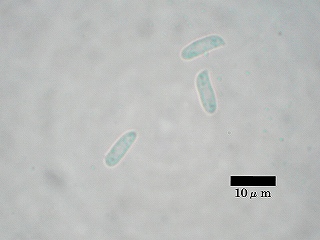

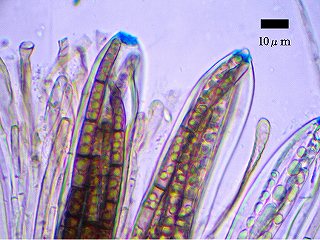

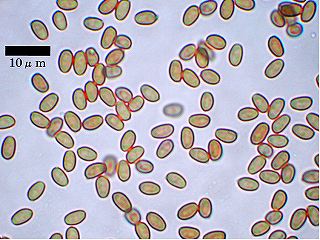

ヒラタケ 胞子 | |

|

|

|

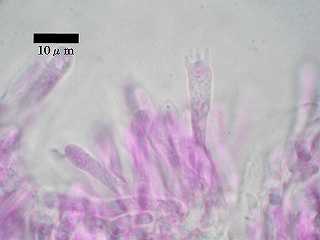

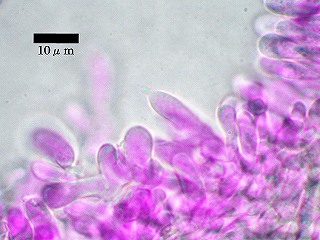

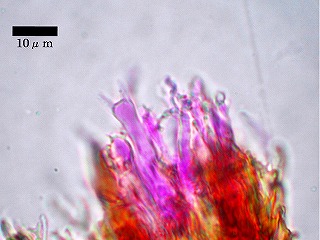

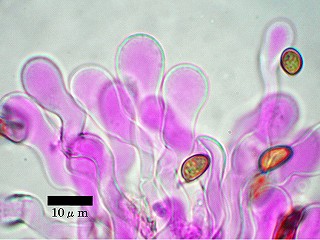

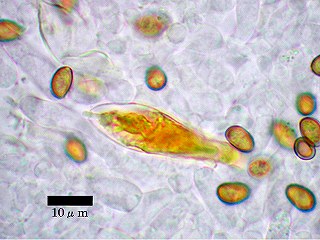

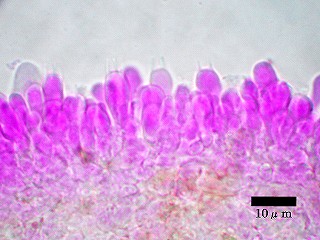

| ヒラタケ 担子器 | ヒラタケ 縁シスチジア | |

いよいよ寒牡丹にふさわしい本格的な寒さだ。竹之内峠を越え石光寺の寒牡丹を見に出かける。毎年訪れているが寒い方が風情があり美しく感じられる。ツリバナの赤い実が陽を受けて輝くのも目をひいた。 帰路、先日のエノキタケの幼菌が気になりのぞくと、半月ほど雨がないなかでも、吹きさらしの場所で成長している。たくましいものだ。 |

|

|

|

| 葛城市(旧当麻寺町)石光寺の寒牡丹 | ||

|

|

|

| ツリバナ | 先日のエノキタケの幼菌 成長している 1週間ほど前は 足元の豆粒ほどの幼菌だったのに |

|

--- 東大阪にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「 気温も下がり、雨もなく、こんな時に行っても空振りかな、なんて思いながら時間は経過。 ・・・と久しぶりに(19日・12月二回目)生駒へ。いつものコースを省略したり、違うコースへまわったりと、落ち葉や隠れた石に足を取られながら歩いてきました。 しかしえらいもので有るものですね、少ない中にもとんだサプライズまでお山は用意してくれていました。 少ないと普段気にしていなかったものまで目につくものです。ヒトヨタケの仲間でしょうか、毎年ヒトヨタケが出るエリアに出ていました。(写真 1) そこから20m程の倒木にクリタケを発見、ひょとして二ガクリタケが擬態化したのではと思いましたが間違いないようです。(写真 2) 訳あってあまり行かないところへ久しぶりに、そこの倒木に出ていたのがエノキタケ。前回は別のところで小さな株を見つけましたが、今回は少しですが傘を開いているのがありました。(写真 3) イボセイヨウショウロ、大きいのでは長径7cm位になっていました。硬かったのですがこの冬を越すのでしょうか。(写真 4) 思わず声をあげてしまったヒラタケ、こんなでかいのは初めてです。写真の25センチは自重でドスンと落ちてしまいました。(写真 5・6)」 ・・・さすがに生駒ですね。横着せずにと脚を延ばせば色々あるんですね(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

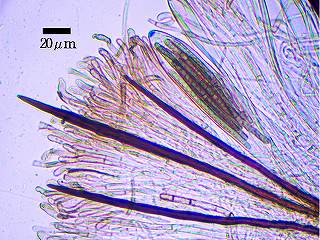

こう乾燥続きではとは思うが、日が差す陽だまりでは暖かい。散歩日和だ。サネカズラ(ビナンカズラ=美男葛)の赤い実が美しい。何もないと淋しいので先ず椿の辺りを探す。出ている出ている!ツバキキンカクチャワンタケが並んでいる。アシボソノボリリュウタケはキノコ好きの虫にかじられたのかテッペンのところが傷んでいる。ヌマスギの落葉に埋もれるようにハタケシメジがぽつぽつと出ている。 ヒメテングノメシガイと思い込んでいた小さな黒いシャモジは顕微鏡で見ると剛毛体が見える。ナナフシテングノメシガイのようだ。 |

|

|

|

| サネカズラ 整髪料の材料だったので 美男葛 |

ツバキキンカクチャワンタケ | |

|

|

|

| アシボソノボリリュウタケ | ハタケシメジ | |

|

|

|

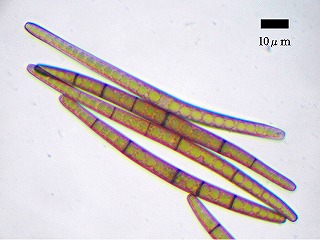

| ナナフシテングノメシガイ | ナナフシテングノメシガイ 剛毛体・子嚢・側糸 |

|

|

|

|

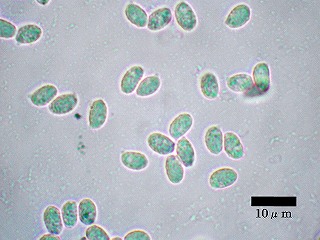

| ナナフシテングノメシガイ 子嚢・側糸 | ナナフシテングノメシガイ 胞子 |

庭のサザンカもしっかりと咲きそろい、あちらこちらでツバキの花も咲き乱れている。冬らしい寒さ、おまけに乾燥気味とあってはキノコは期待薄だな!と思いつつ少しだけ近くの散歩コースを歩く。ツバキの花が散っている辺りで落葉をそっと取り除くとツバキキンカクチャワンタケの可愛いCUPが並んでいる。 このほかはほとんど絵になるキノコには出逢えず。しかし以外にも吹きさらしで乾いているはずの切り株を良く見ると小さなツブツブが見える。エノキタケの幼菌だ。コウ乾燥状態が続くと成長することができるのか心配だ。少し横には、乾燥標本状態のエノキタケに混じり何とか形の残ったエノキタケが数本。落葉が重なり湿度を保っていたのか? |

|

|

|

| 冬に咲く椿も多いのに 椿と書く | ツバキキンカクチャワンタケ | |

|

|

|

| エノキタケ 幼菌 | 少し育ったエノキタケ | |

|

|

|

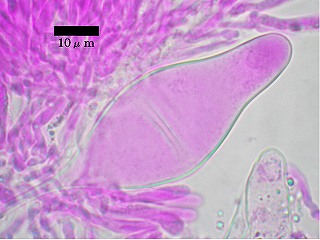

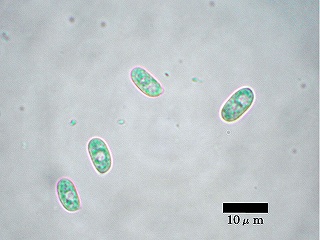

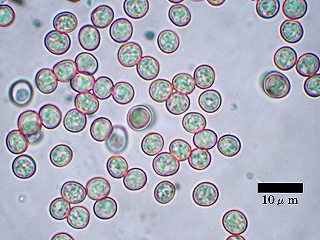

| エノキタケ 胞子 | エノキタケ クランプ | |

|

|

|

| エノキタケ シスチジア | ||

ここ数日、寒くはなったものの、暖かかった晩秋・初冬のためか?まだまだハッとする美しい紅葉が残っていて散歩道を楽しませてくれる。 いよいよエノキタケのシーズン。小さな切り株を埋め尽くすかのようなエノキタケ。汁の実にするか?香りの素敵なエノキタケご飯にするか?それにしてもこの切り株が余りにも細い。この腐朽の具合では来年は出てくれそうにない。生駒のChさんのなさっているように、近くの切り株に胞子が付くようにネットに入れてふりかけて見たが、あまり良い感じの切り株がない。どことも管理されているところは木を切りすぎて風通しが良すぎて湿度が保てそうにない。 近くにもう少し可愛いやつ!キララタケのようだ。あとは、キノコらしくないキノコでも探すしか。落ち枝の表面にごくごく薄く広がるオロシタケ。色鮮やかな紅に染めるアカウロコタケが目に入った。 |

|

|

|

| 美しく色ずくと、すぐに風に飛ばされるが・・・ いい感じの紅葉 |

季節風が強く すぐに表面が乾燥し始めている エノキタケの小さな株 |

|

|

|

|

| 寒い季節 黒いタイツをはいたように脚の黒いキノコ エノキタケ |

キララタケ | |

|

|

|

| オロシタケ | アカウロコタケ | |

|

|

|

| アカウロコタケ 胞子 | アカウロコタケ 担子器 | |

|

|

|

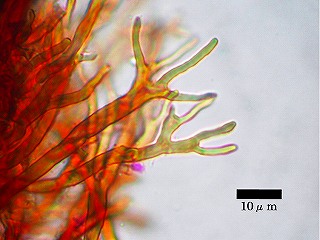

| アカウロコタケ 鹿角状糸状菌糸 | アカウロコタケ 剛毛体 |

急激に寒くなり、出かけるのがイヤになる。あまけに、出逢えるキノコの種類も随分減ってしまっている。菌根菌たちにとっては、相棒が葉を落として休眠している季節だし・・・。結局しばらく歩いて写真に納まったものはヒメカンムリタケ、ヒトヨタケ、モエギタケの3種。 それでもしっかりと歩いて身体が暖かくなると本当に気持ちよい。 |

|

|

|

| ヒメカンムリタケ | ヒトヨタケ | |

|

|

|

| モエギタケ | モエギタケ 胞子 | |

|

|

|

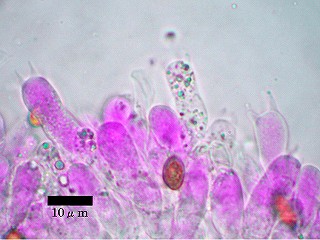

| モエギタケ 担子器 | モエギタケ 縁シスチジア | |

|

|

|

| モエギタケ 側シスチジア | モエギタケ クリソシスチジア |

" カリフォルニアのきのこ " --- 生駒にお住まいのChさんよりメールをいただきました 「CALIFORNIAです。 飛行機の搭乗待ちです。今日、こちらの人の案内で松の木に生えるキノコ見てきました。道路沿いの松並木(植栽)に出ています。 松茸の親戚のような、カキシメジの親戚のような良く分かりません。公道の脇に車を止めて急いで撮ったので、特徴を良く捉えていませんね。」 (キャプションもChさん) ← 松並木 ・・・” 松茸の親戚のような、カキシメジの親戚のような ” ですね。(simo) |

|

|

|

| シミはありません、臭いはウッドチップの臭い(無臭) | まとまって発生 | |

|

|

|

| 菌輪 | 微妙に似ています |

" 驚いたこと&がっかりしたこと " --- 和歌山のAsさんよりメールをいただきました 「 驚いたこと 今頃、カンゾウタケしかも倒木に がっかりしたこと ヒラタケだと喜んで 裏を見たらヒダに白い粒粒。 がっかり。 白こぶ病だろうか?」 (スゴイ!白コブですね。 食べても害はないようですが、食べる気になりませんね---simo) |

|

|

|

--- 東大阪にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「 最高気温10度前後のロンドンはハイドパークへ。 ゲートを入ったとたん、広大に広がるグリーンに驚きながら、2〜3のおちびさんを見つけました。これではだめだと木の見えるはるか先へ歩きましたが、やっと林の様なところに到着。しばらくぶらぶら歩いていると少し先に数本のカバの木が見えてきました。まさかと思いながら近付いてきょろきょろしていると赤い点が一つ、ついにそのまさかが現実となりました。 せっかく出てきたのに寒さと雨で成長は止まり、白いいぼは落ちてしまい、かわいそうなお姿ですが、私には初めての発見とご対面です。数枚撮りながら気を落ち着け、深呼吸をして周りをゆっくりと祈るように見回していると、次々とと9本ぐらい発見しましたが図鑑の様なきれいな個体はありません。”この時期に贅沢を言うな、待っていてくれただけでも喜べ”と思いながら撮った写真は30枚弱、以下はそのハイライトです。このきのこ、すでに見られている方にはどうってことはないのでお許しくだされ。 アップにはきっちりと”はえ”が見られます。まさにFly agaric。」 ・・・何度見ても美しいキノコの代表ですね。さすがです。深呼吸せんとダメですね。聖高原でスゴイ大群を見ながらピントの合わない写真ばかりでガッカリしたことを思い出します。(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--- 東大阪にお住まいのYmさんよりメールをいただきました 「 11月下旬、ツアーで行きました。 この時期は安いのですが、寒い時期で、きのこについては絶望的と思っていましたが 少し違っていましたので。 朝、出発前のホテルのまわりを歩いていると、グリーンの中にいぼだらけの丸坊主が転がっていました。(写真1) はじめは誰かが採って捨てたと思ったのですが、付近を良く見ると土が帯状に盛りあがっていたので、もぐらのせいかもしれません。 傘径5cm位のずんぐりむっくり、イグチではないと思いますがひょっとしてガンタケの幼菌? 朝焼けで赤味がかっていますが、実際はもう少し灰色に近いです。 シェイクスピアの生家の裏の遊歩道横で見つけました。(写真2〜4) 高さ30cm位のきれいな塊、ちょっとびっくりしました。10枚ぐらい撮って考えましたがやはり判りません。スギタケの仲間でしょうか。なかなか見事で、しっかりした肉質でした。」 |

|

|

|

| 写真1 | 写真2 | |

|

|

|

| 写真3 | 写真4 |

昨日の雨風で散った枯葉が多い。林床の種を飛ばしたゲンノショウコが冬の訪れを感じさせてくれる。 端正な姿のアシボソノボリリユウタケがいきなり目に入る。すると近くの土のかたまりに赤い粒が並んで見える。いつも目にするものは腐朽の進んだ腐木上だが、今日見たものは土砂の固まりから出ている。二本並んだベニヒダタケも結構おしゃれだ。 最後にハタケシメジの素敵な株を見つけ、いいお土産になる。 |

|

|

|

| ゲンノショウコ | アシボソノボリリュウタケ | |

|

|

|

| アラゲコベニチャワンタケ | ベニヒダタケ | |

|

|

|

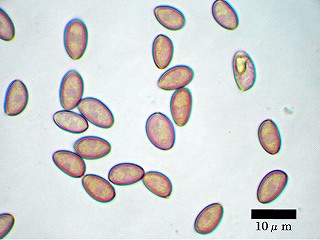

| ベニヒダタケ 胞子 | ベニヒダタケ 担子器 | |

|

|

|

| カキシメジ | ハタケシメジ |

今日は雨のつもりでいたのに朝起きると日が差している。どこの紅葉も見頃を迎えつつあるというので、私の大好きな紅葉スポット根来寺に出かける。記録的な暖かさの11月のためか緑の葉、茶枯れの葉がかなりある。 このあと葛城古道の高鴨神社の紅葉、葛城一言主神社の乳銀杏を眺めて帰る。 乾燥していることもありキノコは少ない。高鴨神社でみたムラサキシメジ、ムササビタケのみだ。 |

|

|

|

| 和歌山 根来寺の紅葉 | 奈良 葛城古道 高鴨神社 紅葉 | |

|

|

|

| 奈良 葛城一言主神社の乳銀杏 | ムラサキシメジ 高鴨神社 | |

|

|

|

| ムラサキシメジ 胞子 | ムラサキシメジ 担子器 | |

|

|

|

| ムササビタケ 高鴨神社 | ムササビタケ 胞子 | |

|

|

|

| ムササビタケ 担子器 | ムササビタケ 縁シスチジア |

--- 奈良市にお住まいのDmさんよりメールをいただきました   「 ルアンパパン(ラオスの古都)の朝市で見かけた茸の大半はヒラタケの仲間と見受ける物でした。 「 ルアンパパン(ラオスの古都)の朝市で見かけた茸の大半はヒラタケの仲間と見受ける物でした。商品を乱雑に扱う彼女らにしては、あまりにも美しいヒラタケを盛り上げているので「これは栽培品ですか?」と聞けば、素っ気なく「そうだ!」と言う。 「なぁーんだ、やっぱりそうか!」と独り言を言えば、「チヨット待て、これは野生種だぞ!」と言わんばかりの顔をして、手元の小さい袋から3個ほど取りだしてくれた。 「これは野生種?」と聞けば、ガイドが「これは山から採った茸です」と通訳してくれた。 黒ずんで汚らしい茸はだいぶんくたびれている……それを手に取って観るとヤマドリタケの仲間に見えました。この写真では判断付かないかもしれませんが、イグチの仲間特有の無数の管孔がありました。 彼らの社会でもこれは高級品のようです。」 |

| Part 8 2012 (12) | 12月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

ページトップヘ