| Home | |||

| Part8 2011 (7) | 7月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

" 昨日の生駒で " Part2 --- 東大阪市にお住まいのYmさんから メールをいただきました --- 「 さて、私の好きなテングタケ、気に入ったのはドクツルタケ。 これから細く伸びていくのでしょうか。はじめは別のきのこかと思いました。いいスタイルです。 シロオニタケモドキ、前回のでかい先輩と同じくこの子も素質が有りそうです。 コンイロイッポンシメジ、全く久しぶりです。あまり見られません。 大きいのが目につくと小さいのがお留守になりがちです。彼らもしっかり自己主張しています。名前はわかりません。。」 (スゴイ!カッコいいです。このドクツルタケ---simo) |

|

|

|

| シロオニタケモドキ | コンイロイッポンシメジ | |

|

|

|

| ベニヒダタケとは違うのでしょうか? (simo) |

何でしょう? |

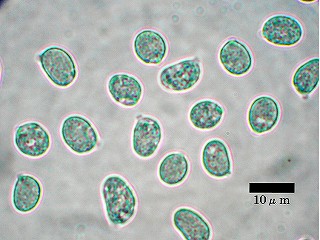

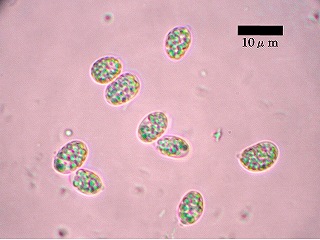

相変らず蒸し暑く、雨も殆ど降っていないし、気がなえる。が、こんな時こそ期待せずに歩くと、お宝に逢えるかも。遠出する元気はなく近くの丘陵の散歩。 笹の根にまとわり付く白い奴。何度か挑戦するが胞子が見えず???だったが、今日は運よく胞子が見えた。ロウタケでいいようだ。シロキクラゲの仲間という。シロキクラゲと同じような担子器を探したかったが、根気が続かず。 その近くではマツオウジの赤ちゃんが松の腐朽木に出ている。雨が少ないので傘を開くことができるのか心配だ。 丘陵を削った日陰の法面は以外にも水がたくさん滲みている。オレンジの小さな傘が並んでいる。ベニヒガサのようだが、確信が持てない。極端にサイズの違う胞子・担子器が混在している。ベニヒガサの仲間ってところ。 期待せずに歩く方がお宝に出逢える確率が高いのか?それなりに色とりどりの可愛いキノコが出没してくれ楽しませてくれた。 |

|

|

|

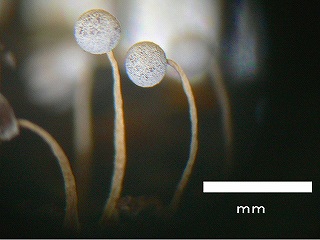

| これがキノコ?といった感じ。 ロウタケのようだ |

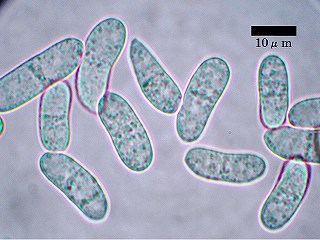

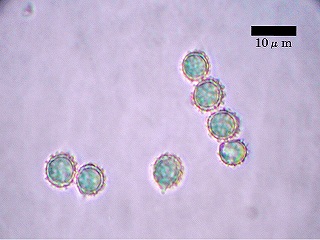

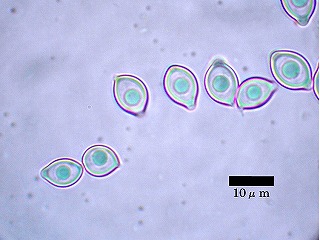

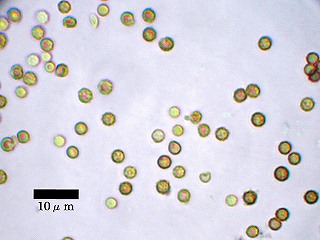

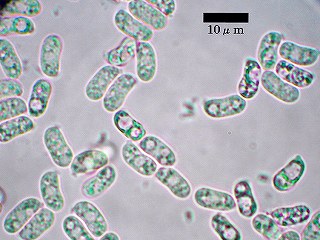

ロウタケ 胞子 | |

|

|

|

| マツオウジ 赤ちゃん 雨がないと傘を開かずに朽ち果てることに |

ベニヒガサの仲間? | |

|

|

|

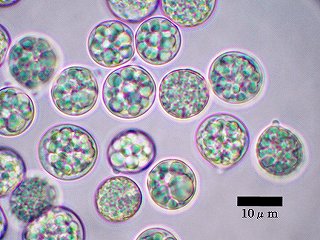

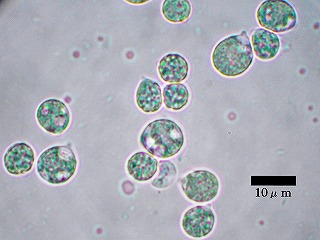

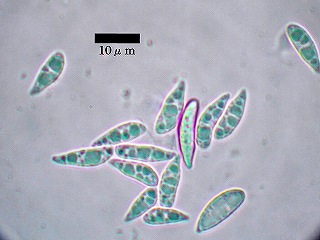

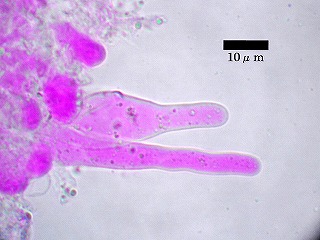

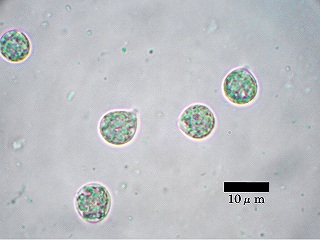

| ベニヒガサの仲間? 極端にサイズの違う胞子が混在 | ||

|

|

|

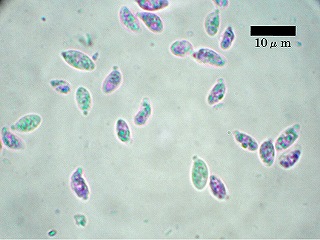

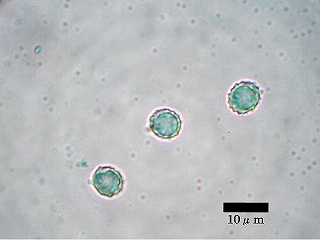

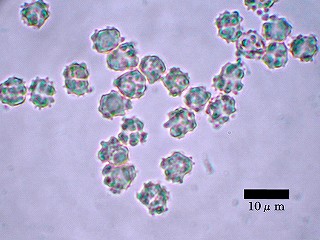

| ベニヒガサの仲間? 極端にサイズの違う担子器胞子が混在 | ||

|

|

|

| ニオイコベニタケが並ぶ | 目を惹く鮮やかさ ウコンハツ | |

|

|

|

| ダイダイガサも可愛い | コウジタケ | |

|

|

|

| アメリカウラベニイロガワリでいいのだろう 強烈な青変 | ||

|

|

|

| アイタケ | ナカグロモリノカサ | |

|

|

|

| クロチチダマシ | ||

|

|

|

| カバイロツルタケ | 何度撮っても柄の最上部のブルーが出ない シロハツ |

|

|

|

|

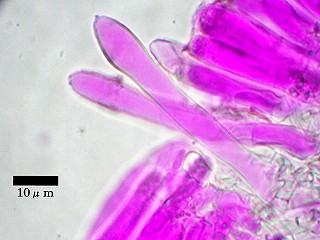

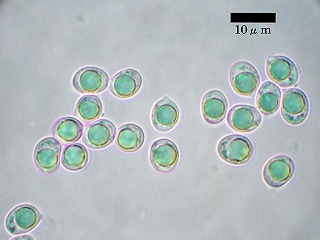

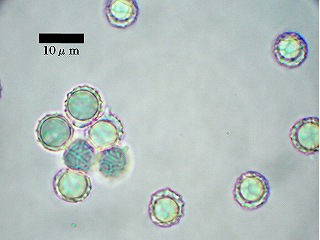

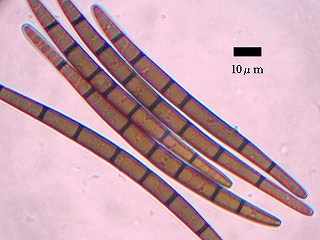

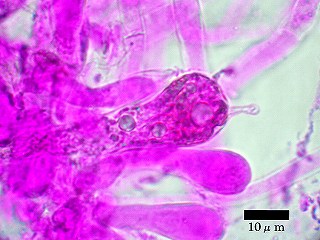

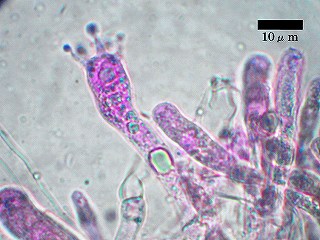

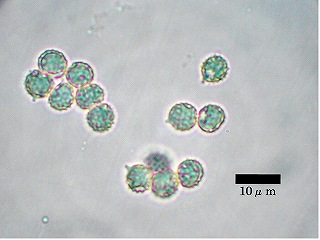

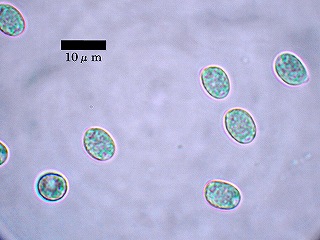

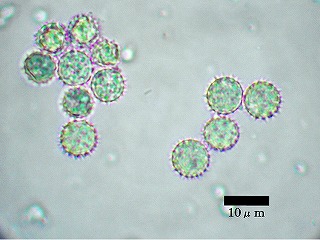

| シロハツ 胞子 | シロハツ 縁シスチジア | |

--- 東大阪市にお住まいのYmさんからメールをいただきました --- 「 Sさんは30日、テングタケアラカルトでしたか。 私は生駒で土砂降りに遭遇、2〜30分でしたが強烈でした。 相変わらずシロオニタケ系が多く、イグチ系が影を潜めている。前回のかびイグチで夏バージョンは終わり?きれいなアカヤマドリは無いの?と思って登っていると目の前にそのアカヤマドリが、しかも悩める?アカヤマドリも。 今、ナラタケモドキが旬でしょうか。エリアのあちこちにいくつかの株が。大きいのでは傘径10cm位、株としては30cm強もありました。27日買い物の帰り室池で昼食の折、立派な塊を見つけました(写真4枚目)外回りコースを歩けば切り株に沢山出ていたでしょう。エリマキガ無くてもいいですね。」 --- (このスタイルの頃のアカヤマドリが最高ですね。以前、一目数百本のアカヤマドリを生駒で見たんですが、最近は・・・simo) |

|

|

|

|

|

|

湿度の高い不安定な気候が続く。梅干の土用干しも土用のうちにできるのだろうか? 周りの空は暗く、雷鳴は聞こえるが、我家の辺りは数滴ってところで、湿度だけ置き土産。蚊に刺されながらの水遣りもサボれない。 期待薄だが、チャタマゴタケに逢いに明日香路をお散歩。 明日香では期待のチャタマゴタケ、キタマゴタケには逢えないものの、可愛いツルタケ、ヘビキノコモドキ、テングツルタケ、カバイロツルタケなどのテングタケ属のきのこがそれなりにお出迎えしてくれる。薄汚れたベニタケは傷つけると赤く変色せずに黒ずむ。クロハツモドキは赤変後に黒くなるので、これはシロクロハツでいいのだろう。 橿原神宮方面に立ち寄る。一年ぶりのチャタマゴタケに再会。カビたものばかりのなかで1本だけヤマドリタケモドキの幼菌が立派な姿で出ている。ムレオオイチョウタケは水分不足か変な格好で踊っているようだ。アンズタケも良い状態ではないが少し出ている。切り株に小さな待ち針状のものがたくさん並んでいる。家に帰り必死で図鑑とにらめっこ。変形菌のシロジクモジホコリのように思えるが。 |

|

|

|

| ツルタケ 幼菌 | ツルタケはご機嫌 | |

|

|

|

| ヘニキノコモドキ 幼菌 | ヘニキノモドキ群生 | |

|

|

|

| テングツルタケ | カバイロツルタケ | |

|

|

|

| カバイロツルタケ 胞子 でかい | ||

|

|

|

| シロクロハツだろう | シロクロハツ 赤変なしで黒変する | |

|

|

|

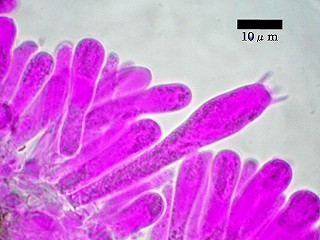

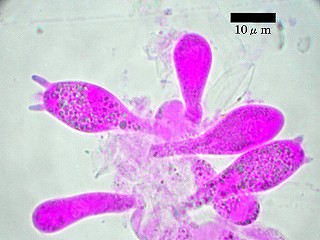

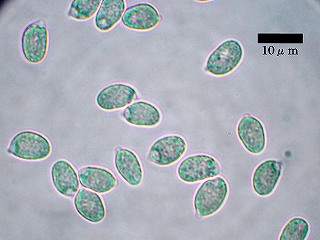

| シロクロハツ 胞子 | シロクロハツ 担子器 | |

|

|

|

| シロクロハツ シスチジア | チャタマゴタケ | |

|

|

|

| チャタマゴタケ 胞子 | チャタマゴタケ 担子器 | |

|

|

|

| ヤマドリタケモドキ | ムレオオイチョウタケ | |

|

|

|

| アンズタケ | アンズタケ | |

|

|

|

| アンズタケ 担子器 | 変形菌 シロジクモジホコリだろう | |

|

|

|

| シロジクモジホコリ 拡大すると | シロジクモジホコリ 胞子 |

--- 泉州にお住まいのSugさんからメールをいただきました --- 「 今月になって、今日で3回目。なかなか山へ行けてない! 雨が降ってる割にキノコも少ない? しかも、いつもタイミングが悪く旬をすぎたキノコばかり。とりあえず、今月会ったキノコ達を。 Ymさん、こちらにもシロオニタケモドキ?有りましたよ。 こちらのも大きい所で26cmぐらいありました。(かなり古いのかつばが無い!) ・・・去年のお盆にメールした畑のイッポンシメジ、土曜日に通ったら畑の真ん中に1本、次の日通ったら2本、昨日雨が降ったので、行って見たら何も無かった。もうちょっと、降ったら出るのか?また、見ときます。」 ---「雨が降ってる割にキノコも少ない?」・・・同感です(simo)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| キウロコテングタケ | ||

|

|

|

| キウロコテングタケ | キウロコテングタケ | |

|

|

|

| キヌハダトマヤタケ? | シロオニタケモドキ? | |

|

|

|

| ツチカブリ | ニカワホウキタケ |

--- 東大阪市にお住まいのYmさんからメールをいただきました --- 「 25日、生駒へ。 セミが鳴き、足元からはチッ、チッとセミが飛び立つ。一週間ぶりの生駒でしたが、ちょっと様子が違っている。あちこちに白いきのこがいっぱい、何とかびにやられたイグチ達、中には黄色いのもある。21〜22日が旬だったのでは、きれいなアカヤマドリやベニイグチにも出会えたのに。 しかし、彼らを除いても大中小型の夏きのこ一色に。 さて、サプライズその一、”シロオニタケモドキ”でいいのでしょうか、ひょっとしたら”オニテングタケ”?生駒では結構見かけるのですが、これは大きかった。 傘の直径26.5cmもありました。過去私が見た中では最大と思います。奈良きのこの会のホームページに出ているのはどの位の大きさだったのでしょう。余談ですが、オーストラリアでは傘の直径約1m、重さ約29kgのイグチが発生するのですって。 サプライズその二、タマゴタケ、9〜10月スポットを念のため覗いて見ると赤い点が一つ、ベニタケも出るのでまたかと思って近ずくと、何とタマゴタがぽつんと一つ。高さ8cm弱の小さな妖精でした。」 |

以前生駒で見たものも これと同じくらいの大きさはあったと思います。(simo) |

|

|

| 先日私は、遠出してタマゴタケに 振られたというのに、近くでありましたか?(simo) |

昨日の迷走気味のキノコツアーでの欲求不満は相当なもの。出かける用があり、その前に駆け足で近くの河内の野を駆け巡る。長期にわたり居座り続けた台風6号の影響でカビだらけのものや劣化したものが多いのが残念だ。だが、この雨を恵みの雨として顔を出した瑞瑞しいキノコもたくさんあり、梅雨時のキノコ観察のような気分を味わう。 これだけのキノコに出逢えたのだから文句を言ってはと思うが、この時季としては少し顔ぶれが違うし・・・複雑。 |

|

|

|

| トガリベニヤマタケ | トガリベニヤマタの仲間 柄が白いので仲間としておく | |

|

|

|

| トガリベニヤマタケ 胞子 | トガリベニヤマタケ 担子器 | |

|

|

|

| ベニウスタケの赤ちゃんたち | ベニウスタケ 胞子 | |

|

|

|

| シロホウライタケ | これだけ脚が黒いとアシグロホウライタケかと だが胞子を見る これもシロホウライタケ |

|

|

|

|

| シロホウライタケ | シロコナカブリ | |

|

|

|

| 傘が美しく広がっているのは、ほんの少しの間 キツネノハナガサ |

キツネノハナガサ 胞子 | |

|

|

|

| シロオニタケ 幼菌 | 猛毒 シロタマゴテングタケ | |

|

|

|

| シロタマゴテングタケ 胞子 | シロタマゴテングタケ 担子器 | |

|

|

|

| コテングタケモドキ | 網目がくっきり キアミアシイグチ | |

|

|

|

| 殆どカビだらけ かろうじて形を保つ ベニイグチ |

ベニイグチ 胞子表面の網目紋様が特徴的 | |

|

|

|

| 肩寄せ合うコウジタケ 幼菌 | これ以外はカビだらけ クロチチダマシ | |

|

|

|

| クロチチダマシ 胞子 | クロチチダマシ 担子器 | |

|

|

|

| キクメタケ 幼菌 | 成菌になる前に蹴飛ばされて残骸に | |

|

|

|

| キクメタケ 胞子 | キクメタケ 弾糸 | |

|

|

|

| ヒナツチガキ | ヒナツチガキ 胞子・弾糸 | |

|

|

|

ナナフシテングノメシガイ(’11.12訂正) |

ナナフシテングノメシガイ 胞子 |

|

|

|

|

ナナフシテングノメシガイ 子嚢 |

ボタンイボタケ | |

|

|

|

| ボタンイボタケ デコボコのコブだらけの胞子 | ボタンイボタケ 担子器 | |

|

|

|

| 水辺の濡れた枯れ枝に残る ツノフノリタケ | ツノフノリタケ 胞子 |

--- 奈良市にお住まいDmArさんからメールをいただきました --- 「私は鳥が好きでチャボを飼っています。 チャボ小屋の水場近くの土中から白い半球状の物が頭を出しています。「チャボの奴、またこんな所に卵を埋めたな……」時々そんなことをやるのです。 その卵を掘り出して驚いた……それはキノコの子供でした。それから数日後、きのこが沢山生えてきました。毎日水を入れてやるので、その周辺は湿潤です。オマケに鳥の餌はこぼれるし、野菜屑や残飯も放り込むので栄養満点の状態です。こんな素晴らしい環境をきのこ菌が見逃すはずがありません……その抜け目の無さに感心することしきり。 サテサテ……これは何だろう? 少ない知識を総動員して見ている内に「ハラタケの仲間かな?」と思った。 山渓の小型図鑑のハラタケ科のページをめくると、ハラタケそのものではないか!……写真も説明文もピッタリだから、もう信じて疑わない。今までに色々なきのこを幾度となく図鑑と見比べたことか、それでも自信を持って一致した事がない。今回ばかりは100点の答案が提出できた時の気分です。 私のきのこ判定能力は……これはイグチの仲間だ、キクラゲの仲間だ、猿の腰掛の仲間だ、と言う程度で、そり以上進化しません。それが今回はどうしたことか?「ハラタケの仲間」という発想が飛びだした。 これも奈良きのこの会の仲間に入れて頂いて山を歩き、パソコンの横にきのこ図鑑が何時も置いてあることの効果だろうと思います。 話は変わりますが、私の好きなもう一つの野鳥でも、最初はスズメとハトとカラスを覚え、「今朝見た鳥はスズメより大きく、ハトより小さく、細長い感じで黒っぽい」と聞けば、「それならヒヨドリでしょう」とだいぶん確かなところへ迫れます。私の「きのこ遊び」も、スズメとカラスから出発して、結構楽しんでいます。」 (すみません!擬が付くハラタケかと?---simo) |

--- 大阪府藤井寺市にお住まいのArさんからメールをいただきました --- 「台風は大きな被害をもたらす一方で恵みの雨に為る場合もあります。と云う事で其の落し物を探しに出掛けてみました。新たな出会いは無いものゝ数多くの種に巡り合う事が出来ました。気温も高くなりますとカビに覆われていたりナメクジにかじられているものも多く形の良いモデルを探すのも一苦労です。」 |

|

|

|

| ベニウスタケ |

ダイダイイグチ 傷部は黒変 |

|

|

|

|

|

ヒナアンズタケ 全体が卵黄色。シワヒダは分厚く垂生して分岐するが 連絡脈は無い。香りは弱い。 |

シロカイメンタケ 不正形で生時は水分を含み重く、乾燥させると白色に変わり 肉に微小の気泡があり発泡スチロールの如く非常に軽い。 |

なかなか鳴かないので気にしていたクマゼミがやっと今朝になって鳴き始め、やっと夏かとホットしたところ。きっとキノコも先日来の雨の恵みでドッサリ・・・と期待しながら出かける。 急な思いつきに付き合ってくれたMtさん、Azさんとの3人組みで和歌山方面のタマゴタケのシロへ。7月には10数回訪ねて一度もタマゴタケに振られたことのないところ。歩き始めると水分は充分だが、あるべきところにあるべきキノコがない・・・。そんなはずはない筈と、探すが数本痕跡程度のものがあるが絵にならない。それにしても、今年はキノコ運がよくない。いや、キノコ自体不作? 切り上げて和歌山のモモの買出しツアーに変更。モモを買って桃ジュースを飲んで、ついでに和泉葛城さんのブナ林でも散歩するかと、山道に入るが、先日の台風で道路が崩落でもしたのか通行止め。ついてない。このまま帰るのも・・・温泉にでも入って帰るかと葛城山山麓の温泉へ。 馬鹿だね!折角汗を流したのに、結局、大阪側から和泉葛城山へ。期待した大阪湾の景色はガスっていてよろしくない。ブナ林でも散歩するかと歩き始めるとそれなりのタマゴタケが折られている。 気を取り直して、探すがアカヤマドリ、クチキトサカタケのみ。下りは涼しいが見上げる階段を見るとウンザリ。遠回りして勾配のゆるい道へ回る。しばらく歩くと何とタマゴタケの幼菌が。しかし薄暗く写りはさっぱり。実物はモットモット別嬪さんだったのに。 |

|

|

|

| アンズタケの別嬪さん 今問題のセシウムなどの重金属を集めるキノコのようだ |

これも美男・美女軍団 いいね!ダイダイガサ |

|

|

|

|

| 今日は黄色いキノコのよく似合う日?ウコンハツも美しい | ||

|

|

|

| アシグロホウライタケの素敵な胞子を 期待して帰り顕微鏡を覗くと この胞子はシロホウライタケ |

シロホウライタケ 胞子 | |

|

|

|

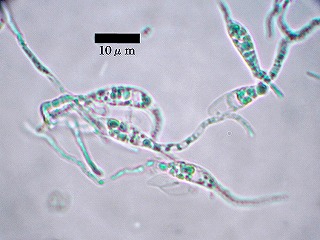

| しばらく放置していたので殆ど発芽している | シロホウライタケ 担子器 | |

|

|

|

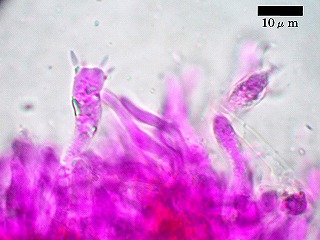

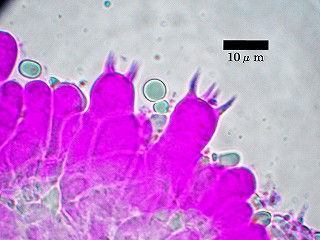

| シロホウライタケ シスチジア | チチタケ | |

|

|

|

| ヒメコウジタケ | 何から生えているの ニワタケ | |

|

|

|

| 今日のキノコの中で一番立派なスタイル シロオニタケ | ||

|

|

|

| コブアセタケだろう | キクバナイグチ 幼菌 | |

|

|

|

| コオニイグチ | かなり赤変する この後黒変するらしいが | |

|

|

|

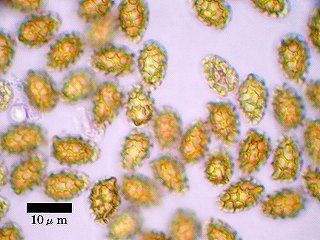

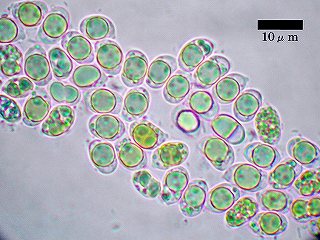

| この胞子サイズは コオニイグチ | コオニイグチ 担子器 | |

|

|

|

| コオニイグチ シスチジア | 変形菌のエダナシツノホコリだろう | |

|

|

|

| 和泉葛城山のクチキトサカタケ | 喜びすぎてピントが・・・ゴメン タマゴタケの別嬪さん 和泉葛城山 |

|

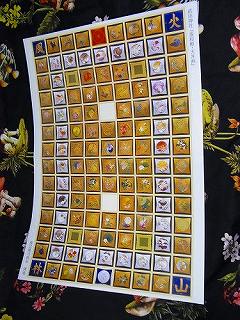

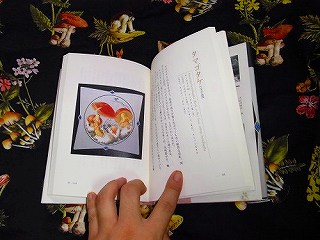

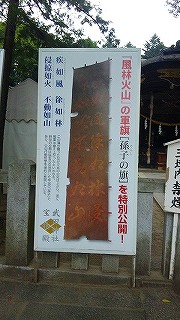

--- Oさんからメールをいただきました --- 「 この時期の太陽と茸の関係、間合いが難しいですね・・・。 僕は東へ向けてキノコ探訪に行ってきました。 15日の夜勤明けに電車に新快速を乗り継いで、一路名古屋へ・・・寄り道を画策するも、目当ての店が見つからず断念。 更に高速バスに飛び乗って甲府へ♪ 一泊したあと朝方出発し、以前存在に気づいてから一度行ってみたかった ↓武田神社へ♪http://www.takedajinja.or.jp/ ここの菱和殿(祭礼用の建物)には、あの渡辺隆次画伯による甲斐の動植物の天井画があり、色々な茸が描かれているんです♪ 菌学会の方が「同定に足る仕上がり」等と書評を書いたほどのw 宮司さんに許可を頂いて、念願の天井画を鑑賞。 厳かな建物の天井を占地や卵茸や紅天狗が飾る光景は絶景。 絵葉書を買い、話し込んでいると宮司さんが一覧図まで下さり感激☆ ちなみに渡辺先生の天井画は本↓にもなっています♪ http://www.mokuba-shokan.com/books/35/book35.htm 境内の散策は乾燥が強いものの、猪口二種と白初や粘菌少々。 宝物殿には刀や拵、風林火山の旗まであるそうですが時間無く断念。ひところ鑑賞を終えてすぐに、甲府駅から小淵沢へ。 高原の駅らしく、日差しは強いが涼しい。駅から歩いて20分ほどの所にあるフィリア美術館↓ではhttp://www.philia-museum.jp/ 7月16日〜9月25まであの小林路子先生の絵画展が! 初日である16日には先生自らの解説とお茶会があるとの事で、今回の探訪を急遽決定、飛び出したのでした。会場は地域の奥様から超熟練の茸採り名人、僕みたいなマニアも飛び入りして、湧きあがるキノコ世界。先生から描く際の思い出を伺いつつ、参加者と熱い茸談話。お腹いっぱい時間いっぱい堪能しました。 帰りがけ、猛者の方が巨大な万年茸を持ってきて下さりびっくり。小淵沢・八ヶ岳の姿に後ろ髪を引かれる想いでしたが、翌日仕事なんで夜行バスに飛び乗り帰ってきました。」 (スゴイ体力。行動力。・・・simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--- Oさんからメールをいただきました --- 「 今年も7月初めあたりからあの大物が顔を出しました♪ <浜臭木卵茸(ハマクサギタマゴタケ)>まだ仮称で学名もないのかな? 少し早いかなと観察に出かけると、ドーンドーンと遠目にも一発でわかるこのお姿。まだ少しサイズが揃わないようだけど、笠の直径が約22センチ、卵の下部から笠のてっぺんまで約30センチほど。 卵の高さも10センチほどあります。 やっぱり別の生物が孵りそうな風貌♪ 顔を出した幼菌なんか、もののけ姫に出てくるコダマっぽいw 毎年観察に行ってますが、発生範囲が広がったのか元々広かったのか、見なかったあたりまで広がっていってます。 シロタマゴテングタケやらシロオニタケのシロと隣接してるので白茸空間か。 二枚に分かれた鍔、分厚い卵の膜(←厚すぎて、熟せず頭をひっかけたり、虫に膜を齧られすぎて変形してるのも・・・なかなか苦労人の茸だ。) 何より、僕の故郷で食べている臭木の香りが濃厚。懐かしい・・・。今年は一本、どうやら卵の段階で癒着したっぽい、笠と柄の幅の広い子を見ました。 他のキノコでは見たけど、タマゴタケの類も幼菌の段階で癒着する事あるんやなぁ。 まだ来月半ばぐらいまで見れそうなので、ほかのシロも含めて眺めに行きます♪」 (タマゴの艶!いいなぁ・・・simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--- 和歌山のAsさんからメールをいただきました --- |

|

|

|

| キクバナイグチ シイ林の立ち木根際に発生 傘に亀裂が生じ菊花あらわるる |

管孔は触ると青変する また管孔は柄の周囲で陥没 離生 |

|

|

|

|

| ミドリニガイグチ 傘は緑色ではなくオリーブ色 柄の根もとは黄色が特色 |

管孔は淡紅色 | |

|

|

|

| オニイグチ?(コオニイグチ?) 傘は綿毛状 | オオコゲチャイグチ? 切ってみたが強い青変性がないので コゲチャイロガワリではない |

|

|

|

|

| シロオニタケ。枯葉の中、 このシロオニタケだけが白く輝いていた。 大きな膜質のつばをもっていた |

ウコンハツ。 この傘と柄のうこん色がいい。裏はまっ白いひだ |

--- 熊本市にお住まいのHrさんからメールをいただきました --- 「熊本のHrです、今日は暑いので標高1000m付近のきのこ探し、気温25℃以下で快適です。 1.最初にタマゴタケ。熊本にきてはじめてのご対面でルンルンです。 2.以外と少なかったテングタケの仲間、コガネテングタケがひっそり出てました。 3.イグチも何種類か会えましたが、写真のモデルには少し熟れすぎのキノコばかり。その中で数少ないモデルのニセアシベニイグチとシワチャヤマイグチです。 4.ベニタケの仲間では、少し元気がありませんがクサイロハツ君です。結構鮮やかな緑色です。 5.今日のお土産のチチタケ、旨そうな新鮮な個体と老菌ですが巨大なチチタケ、500mlのペットボトルと比べてみました。 6.キノコではありませんが、山の主みたいにしてたので撮ってあげたガマガエル君。 7.ツチアケビの花を初めて見ました。なるほどランの仲間とはっきり分かります。」 ---正解ですね。暑い暑い下界はシンドイだけです。伏見稲荷の巻はのちほどup予定。体がアップアップしてます。(simo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連日の厳しい陽射しと暑さ。あまり期待間が持てないが、近くの観察路を歩く。 可愛いオムスビ状のきのこ。キクメタケのよう菌のようだ。うだるような暑さの中、汗をたらすキイロイグチの幼菌には、暑さを忘れて見入ってしまう。キクバナイグチのよう菌も独特の表情で出ている。キイロイグチの幼菌の兄弟も可愛い。いよいよ盛夏のきのこの季節の到来のようだ。 小さな谷状の地形で湿ったところで素晴らしいヒナアンズタケが幾つか並んでいる。殆どのベニタケ科のキノコは被写体にならないほど傷んでいる中で乾燥しているものの何とか姿をとどめるシロハツモドキがたくさんならんでいる。 テングタケの仲間は傷んでしまったものばかり。乾燥状態を解消してくれる雨が降らないと・・・ |

|

|

|

| キクメタケ 幼菌 | 汗を滴らせる キイロイグチ幼菌 | |

|

|

|

| キクバナイグチ | キクバナイグチ 胞子 | |

|

|

|

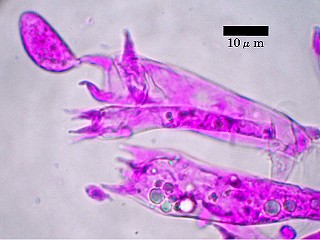

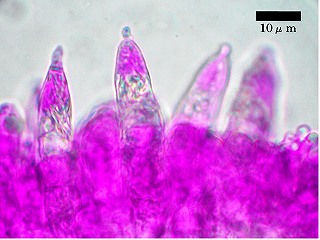

| キクバナイグチ 担子器 | キクバナイグチ シスチジア | |

|

|

|

| キアミアシイグチ | ヒナアンズタケ | |

|

|

|

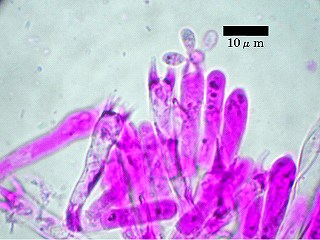

| ヒナアンズタケ 胞子 | ヒナアンズタケ 担子器 | |

|

|

|

| シロハツモドキ | シロハツモドキ 胞子 | |

|

|

|

| シロハツモドキ 担子器 | シロハツモドキ シスチジア |

--- 奈良市にお住まいのDmさんからメールをいただきました --- 「昨日、大峰山系の弥山に登りました…… オオヤマレンゲを観るのがねらいで、キノコはついでになりました。 登る程に息が切れ、足もヨタヨタ、キノコ目どころか眼がかすんできました。 標高1700m付近の桧科の樹木の生きた幹に写真のキノコが生えていました。しかし幹の内部が腐っているのかも? キノコの頭は墨絵の墨を流した色に近く、不思議な色合いです。 図鑑を探しましたが、分かりません……何でしょうね?」 ---何でしょう? 引き抜いてみると意外と長い根だったり・・・ツエタケの仲間の可能性もあるかも知れませんが?うーん! 下界の猛暑にウンザリしている身には、1700mの空気がうらやましいです。歩く体力の自信がないし・・・。(simo) |

|

|

|

--- 東大阪市にお住まいのYmさんからメールをいただきました --- 「私の枚岡のキヌガサタケ、卵は三個でしたが運良く撮れたのは一つだけでした。 一日おいて行くと二個は無残にくずれていました。おそらく前日に出たのでしょうがその日は一日雨でした。 幼菌(卵)発見をいれて5回通いました(6月28日〜7月8日まで)、いつ出てくれるのか予想は難しいですね。 *今も残る疑問* これはひょっとしてアカダマキヌガサタケ? 1キヌガサタケより小型 2卵の部分が赤い(しかしこれは次第に変色してきました) 3マント、網目の精度が低い、短い 4しかし幼菌(卵)発見時は白い。」 ---マクキヌガサタケも丈の短いスカートですが、キヌガサタケ同様に悪臭とされています。私のキヌガサタケのシロは、30mくらい手前で出ているのが分かるほど匂います。ニオイが簡単な識別点だと思います。それに、タマゴが赤くなっていればアカダマでいいと思います。 それにしても早すぎる梅雨明け。まだキノコとの逢瀬を堪能していないのに。黒い雲に期待しても、湿った空気だけで夕立すら来ない・・・それでも脚で探すしか逢えませんし(simo) |

|

|

|

| これを見ればアカダマと思いますが(simo) | このタマゴは上品な色合いですね。 香久山のアカダマはタマゴもモット赤いし(simo) |

"7月に出会ったきのこ" --- 大阪府藤井寺市にお住まいの Arさんからメールをいただきました --- 「戻り梅雨モドキらしき復活に様々な種も出始めてホットしたのも束の間、前日迄の週間予報を一変した、あっ気ない幕切れが残念です。」 (キイロアセタケ →) |

|

|

|

| ミダレアミタケ 子実体は薄く2ミリ前後。表、裏共に若菌・成菌・老菌を撮りいれましたが、其の変化に同じものとは思われない。 若菌表面には脱落性の微毛と顕著な環紋が在り、成菌では暗褐色になり環紋は不鮮明、老菌では緑藻により暗緑色を帯び 湿時は淡い色をしているが、乾燥すると、くっきりと浮かび上がる(画面左上)。 托は歯牙状の迷路状で成菌では帯紫褐色。胞子は楕円形。 |

||

|

|

|

| アオエノモミウラタケ 傘周辺部の鱗片は既に脱落して中央部の窪み付近に 残っている程度。ヒダは類白色。 |

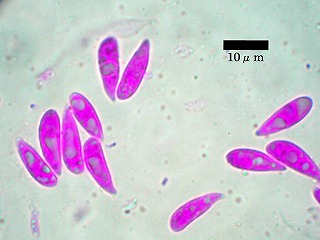

クロシワオキナタケ 撮影時間が遅かった。 浅い皿状に全開した表面に放射状の溝線が走り、 是により網目模様の皺が分断されて見る影も無い。 ヒダは淡褐色。胞子は紡錘形。 腐朽の著しい材上で。次の機会を待ちたい。 |

|

早すぎる梅雨明け。8日には近畿の梅雨明け。しかし、例年より12日早い梅雨入りで例年より13日早い梅雨明けだそうで、降水量も平年を超え、つじつまは合っている。雨は降れども低温傾向の6月の雨。その後、気温が上がると雨がなく、やっと雨が続いたと思ったら梅雨明けですか。 早すぎる梅雨明け。8日には近畿の梅雨明け。しかし、例年より12日早い梅雨入りで例年より13日早い梅雨明けだそうで、降水量も平年を超え、つじつまは合っている。雨は降れども低温傾向の6月の雨。その後、気温が上がると雨がなく、やっと雨が続いたと思ったら梅雨明けですか。いつも、6月には出てくれていた女王様。梅雨が明けたのなら今日にでも逢いに行かないと。先日来夏風邪気味で体調不良だが近くの竹林へ。近づくとあの独特の匂い(=女王様ですから香りと言わないと失礼!)が漂う。すぐに優雅なお姿を見せてくれる。ヤンチャ娘とでもいうべきショートスカートのアカダマキヌガサタケと違い、長い長いロングドレスだ。竹やぶでは高さ1cmにも満たないガマホタケ属のキノコが出ているがこの厳しい陽射しで、消滅寸前。これだけで今日のお出かけの目的は充分。 おまけに少し歩くと、素敵な色合いのアイタケ。清楚な美白の猛毒きのこ=ドクツルタケ、幼菌・成菌の並ぶ猛毒のフクロツルタケなどが出ている。(刈り込んだ芝では、ネジバナが綺麗だ→) |

|

|

|

| 何時見てもウットリします キヌガサタケ | ||

|

|

|

| ニオイ・・・モトイ!香りを忘れ素敵な優雅な姿にウットリと・・・ | ||

|

|

|

| ガマホタケ属 真竹の皮の上 | アイタケ | |

|

|

|

| 猛毒 ドクツルタケ | 猛毒フクロツルタケ 幼菌 | |

|

|

|

| 猛毒フクロツルタケ | 猛毒フクロツルタケ 胞子 | |

|

|

|

| 猛毒フクロツルタケ 担子器 | カレバキツネタケ | |

|

|

|

| カレバキツネタケ 胞子 | カレバキツネタケ 担子器 | |

|

|

|

| クロタマゴテングタケ(クロコタマゴテングタケはツバが黄色) | ||

|

|

|

| クロタマゴテングタケ 胞子 | クロタマゴテングタケ 担子器 | |

|

" 7月のきのこ " --- 和歌山のAsさんから メールをいただきました --- 「 雨が降りすぎるときのこがやられ、 晴天が続くときのこは乾燥状態。 とかくタイミングが難しい。」 (この美しい紅の傘、黄色の管孔のコントラストはいよいよ始まる盛夏を感じさせます---simo) |

|

|

|

| ヘビキノコモドキAmanita.spissacea S.Imai,Bot.Mag 学名から判断すると和名は今井三子(いまいさんし)氏が 名づけたようだ。 黒褐色のかさの上のいぼと柄の基部の環状のツボが見られる。 |

ヒロハチチタケLactarius hygrophoroides Berk.et Curt 図鑑通り傘の色はチチタケより淡く明るい |

|

|

|

|

| 裏を見るとひだが幅ひろい。確認のため傷つけると 白い乳液がでてきた。思わず微笑む。 |

コテングタケモドキ Amanita. Pseudoporphyria Hongo マント状のつばに焦点。 |

|

|

|

|

| ミヤマベニイグチ Boletellus obscurecoccineus 学名の Boletellus (ボルテルルス?)はキクバナイグチ属。 孔口は書籍通り確かに類多角形。 |

タマゴタケ Amanita hemibapha Sacc 学名のhemibapha は「半分染める」という意味。 これは黄色に染まっているのか。 いいや、赤い色が抜け落ちているのでは… |

昨日、一昨日は南河内の私の家では庭の水遣りを休憩できるだけの雨が降った。しかし大阪の平地ではキノコを呼ぶほどの雨量では無かったようだ。大阪市内でのキノコ観察に出かけるが梅雨の中休みの日照り、猛暑モードを引きずっている感じで、きのこの出具合はさっぱり。立ち寄った堺市の公園も同様カラカラモード。 長居植物園のハスが美しく咲くのを見ることができただけで満足すべきなんでしょうが? |

|

|

|

| 大阪市内で アカダマキヌガサタケ | マンネンタケ | |

|

|

|

| 大阪市立長居植物園のハス | ||

--- Oさんからメールをいただきました --- 「 29日、天気の頃合を見計らって卵茸を訪ねてきました。 五日前に1個だけ発生を確認していたので期待に胸を膨らませずつ。イロガワリやケショウハツが勢いを増すゲレンデで、すぐに立派なタマゴタケを発見♪去年、二百本以上の群生を目にした所なので次へ次へと探すが姿無く、代わりにクロラッパタケの一団が。 近くのシロで先週、沢山収穫していたので、新たなシロに大喜び。アキヤマタケらしき黄色い美しい子も登場。最近みつけた遊び、カサテラスで遊ぶ☆やはり映える・・・。 暑さと猛烈な蚊に攻められつつ、ようやく美しいタマゴタケのペアを発見♪すばらしいコンディションだ。ウットリしつつ撮り収める。 テングタケやガンタケ・テングタケダマシや山鳥茸擬等も賑わい、立派なウスフジフウセンタケも登場♪鈍い真珠光沢が美しい。卵茸の卵も見つけて帰りのルートでもう一箇所シロに寄ってみると、見事な赤が目に飛び込んできた!なんとも悩ましいポーズの、極上なるタマゴタケ☆ ダンダラ模様がすばらしい。狂喜しつつ撮りおさめ、カサテラスも慣行。笠の赤が光に溶け出たがなかなか難しい・・・近くに出ていた、ほっそりした子を見つけて、なんとかカサテラス☆こっちはなんとか・・・実は大事な道具を一つを家に忘れており、やむなし。 最後に見かけた天狗ちゃんを携帯でもカサテラス☆やはり美しい襞だ。収穫した卵茸たちはどれも見事な鮮度で虫食いも少なく、とりわけダンダラの美しい大物は全くの無傷!有難くたいらげました♪今年はこれ以上の状態の子に会えるかなぁ・・・。」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夏風邪か?体調が思わしくなく昼過ぎまで横になっていたが、昨日のYmさんのMLのキノコをみて、近くの観察ポイントを散歩。注意力散漫で小さなキノコは全く目に入らない。 10日ほど続いた梅雨の中休みの猛暑・日照にもかかわらず立派に育っているキノコがいるものだ。わずかな水分を集めて立派に育っているアイタケには感動。 フクロツルタケ、ニオイコベニタケは昨日・今日の雨のお陰で育っているようだ。それにしても、ニオイコベニタケのラブラブの姿にはほほえましさを感じる。落ち枝には端正なキアシグロタケが出ている。 半夏生似合わせえるかのようにハンゲショウの葉が白く染まり、目立たないが花もたくさん咲いている。 林床はオカトラノオも美しい。 |

|

|

|

| ハンゲショウ | アイタケ | |

|

|

|

| アイタケ | アイタケ 胞子 | |

|

|

|

| アイタケ 担子器 | アイタケ シスチジア | |

|

|

|

| 林床ではオカトラノオが美しい | 猛毒フクロツルタケ | |

|

|

|

| ラブラブのニオイコベニタケ | キアシグロタケ |

--- 東大阪市にお住まいのYmさんから メールをいただきました --- 「 かってSさんより聞いていましたよね、キヌガサタケの話が出た時、”石切に出ているよ”とある人が言っていたと。 この事がずっと気になっていました。以前はよく登り降りしていたのですが、全く出会えず、きっと時期が違っていたのでしょうね。 で、きのう”2〜3本出ているよ”と連絡をもらい飛んで行きました。(縁あって地元の人にお願いしていました) 写真はその方たちの管理されているエリアと、少し上の私有地で見つけたものです。 小型なのでウヌッ?と思い、竹の葉を除いて行くと赤紫の卵の一部が、と言う事でこの日の数本は”アカダマキヌガサタケ”でした。しかしこの近い石切りで初めての発見でした。 これからも要観察ですが、ひょっとしたら本家キヌガサタケにもお会い出来るかもしれません。 余談ですが、枚岡で卵を発見しております。アカダマ・・・ではないと思います。97%人が行かない不気味なところなので保存に問題は無いでしょう。運よくお会いできたらご報告いたします。(なんせ、予測は難しい!)」 ---夏至からずっと日照り暑さが続き梅雨明けかと思わせるカラカラの天気だったのに、急に雨ですね。少しはこの雨でキノコが出てくれるのでしょうか(simo) |

|

|

|

| Part 8 2011 (7) | 7月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

ページトップヘ