| Home | |||

| Part8 2011 (2) | 2月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

今日も随分あたたかく過ごしやすい。庭に出てみると、サンシュユの花も一気に蕾が膨らんできている。アセビも満開だ。植物達は完全に春モードだ。春のきのこを求めて南河内を歩いて回るが、花に比べてキノコは慎重なのか?次の雨のあとになるのか? 昨年は2月末にはトガリアミガサタケの蕾たちがたくさん顔を見せてくれていたが・・・。今年は虫達と一緒に啓蟄過ぎに出てきてくれるのだろうか? |

|

|

|

| 庭のサンシュユ | アセビも満開 | |

|

|

|

| 南河内 林床 セリバオウレンもたくさん弾けるように咲いている |

傘径1cmにも満たないエノキタケの赤ちゃん | |

|

|

|

| ツバキキンカクチャワンタケすら今年は少ない | ナナフシテングノメシガイ(’11.12訂正) この季節に見るのは初めて |

|

|

|

|

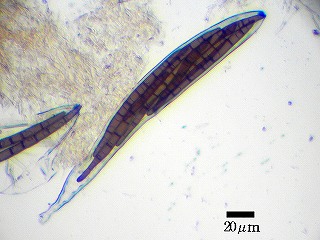

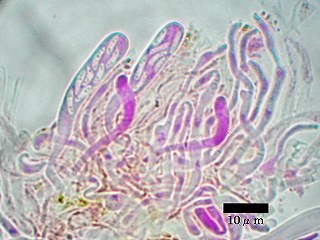

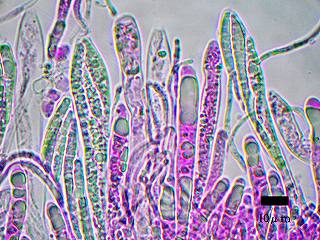

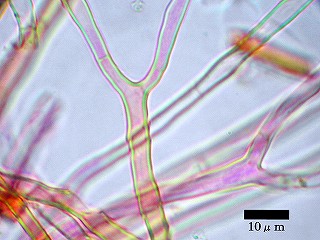

ナナフシテングノメシガイ 子嚢 |

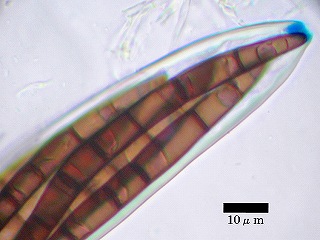

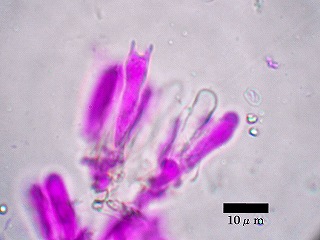

ナナフシテングノメシガイ 子嚢 先端部分 |

|

|

|

|

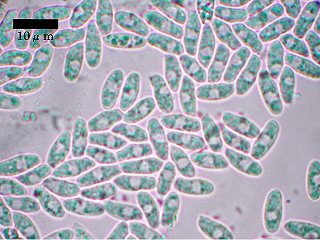

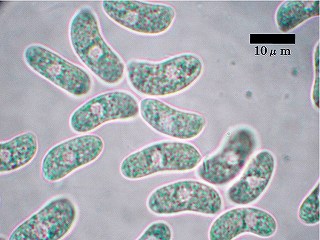

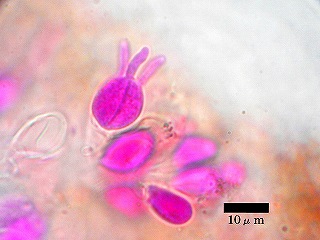

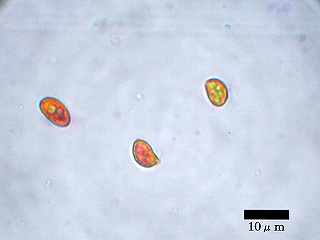

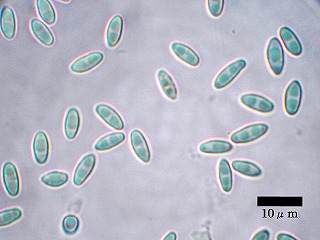

ナナフシテングノメシガイ 胞子 随分と大きい |

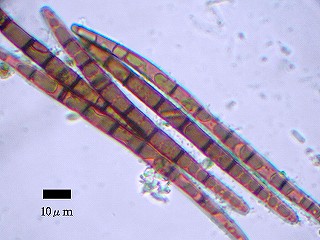

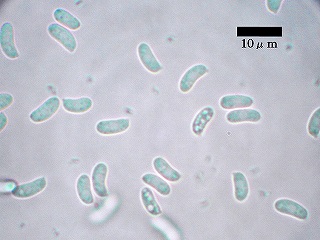

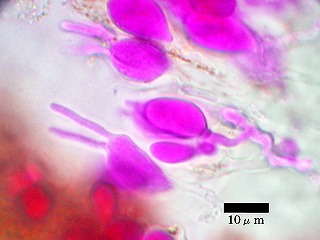

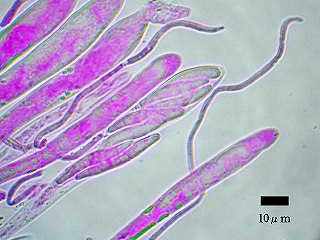

ナナフシテングノメシガイ 側糸 |

先日来4月並の気温だとかで随分と暖かい。庭の片隅のフキノトウもったくさんの花が開きかけている。もう春のキノコ達が顔を見せてくれそうだと、いそいそと明日香路を訪ねる。マンサクの花は正に満開といったところだが、キノコには出逢えない。 帰路、橿原神宮立ち寄り何とかきのこを探し出す。センボンクヌギタケ、倒木に個性的な姿でへばりつくシカタケ、Chlorosplenium chlora?小さなお皿状のきのこのみだ。端境期なのか? |

|

|

|

| フキノトウ 蕾膨らむ | マンサク満開 明日香 | |

|

|

|

| マンサク満開 明日香 | 唯一きのこらしい子 センボンクヌギタケ 橿原神宮 |

|

|

|

|

| 苔むした倒木のシカタケ | シカタケ 胞子 | |

|

|

|

| Chlorosplenium chlora? | Chlorosplenium chlora? 子嚢 |

--- 1月27日付に続き、南河内のArさんより、キノコ川柳Part2をお送りいただきました。---

|

今日も風も無く随分暖かな一日だ。昨日の生駒山のキノコたいとの出逢いに気をよくして、南河内で散策。ネコヤナギ、福寿草が春の足音を感じさせてくれる。 先日の雨・雪でしっかりと水分補給をしたキクラゲ、コガネニカワタケ、タマキクラゲなどのプニョプニョきのこの花盛りだ。おまけに初夏〜秋に見られる筈の純白のシロキクラゲまで出ている。 |

|

|

|

| ネコヤナギ | 福寿草 | |

|

|

|

| キクラゲ | キクラゲ 胞子 | |

|

|

|

| ハッ とする美しさ コガネニカワタケ | コガネニカワタケ 胞子 出芽中 | |

|

|

|

| コガネニカワタケ 胞子 出芽中 | タマキクラゲも可愛い | |

|

|

|

| 今まで4,5,6,7月しか出逢っていない 図鑑では初夏〜秋に発生とあるが 純白で気品のあるシロキクラゲ |

松の倒木 少し傷んでいるが ウスバシハイタケだろう |

|

|

|

|

| ウスバシハイタケ | ウスバシハイタケ 胞子 |

急な思いつきで、今年初の生駒行。天気予報では今日はもっと寒かったはずだが、風も無く暖かな絶好のお散歩日和。先日来、腰を痛めている身としては大歓迎。和歌山のAさんから連絡をいただいていたので、今日は二人のつもりで出かけるが、待ち合わせ場所で東大阪のYmさんの顔が見える。「今日は3人だね。3種類は見つけないと・・・」などいいながらオジサン3人組で出発。間もなく、本日唯一の青年Oさんが合流。 例年になく気温は低めに推移していたが、先日来の雨・雪で水分は充分。キクラゲ、アラゲキクラゲ、タマキクラゲ、コガネニカワタケ、ヒメキクラゲ・・・プニョプニョキノコたちがとても元気だ。 いつもながら素敵な”キノコ目”のOさんが小さなエノキタケ、ナガミノシジミタケなど探し出してくれる。私のメモでは10数種類しか記載されていない。「今日は20種弱かな」とつぶやくと、几帳面なAsさんがメモを見て「30種は超えている」という。なるほど数えると33種ある。 来週は15度前後の日が続くという。いよいよキノコの春到来ですね。来週末にはアミガサタケのハシリ?そして今日は未熟だったMolliisia amentacea、シロヒナノチャワンタケ、Ciboria amentaceaなどヤシャブシの樹下のキノコたちがにぎやかになりそうだ。 |

|

|

|

| アラゲキクラゲ ドッサリ! 今日は食い気より色気のメンバー 収穫ゼロ |

キイロニカワタケ | |

|

|

|

| コガネニカワタケ 同じ木だが この色合いの違い | ||

|

|

|

| 最高! 今日の絶世の美女 ナガミノシジミタケ |

胞子が長楕円なのでナガミノシジミタケ 肉眼的な差異は私には分からない |

|

|

|

|

| この長楕円の胞子は ナガミノシジミタケ | ナガミノシジミタケ 担子器 | |

|

|

|

| ヒメロクショウグサレキン 小さいが素晴らしい色合いだ |

キヒラタケの素敵なヒダ | |

|

|

|

| 12月に見て以来 オシャレな姿 ツバキキンカクチャワンタケ |

クチベニタケが妙に色っぽい | |

|

|

|

| 藤の枯れ木のウロの中 美白のエノキタケ | 日当り充分 健康的なエノキタケ | |

|

|

|

| 存在感のある良い表情のきのこ クロハナビラタケ |

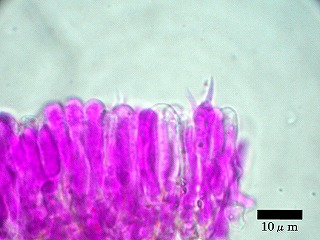

クロハナビラタケ 子嚢・側糸 子嚢の中の胞子が白く見える |

|

1月以来の乾燥状態も先日の雨・雪でやっと一息つける。今日は寒さも緩み陽だまりでは暖かさを感じる。絶好のキノコ観察日和だ。が、先日痛めた腰の調子がよろしくない。ようやく二足歩行が何とかできる状態なので、近場で短時間の観察。 アラゲキクラゲの幼菌が久しぶりの雨に大はしゃぎしている。タマキクラゲも枯れ木の樹皮を破る音が聞こえるくらいの勢いだ。落ち枝に並ぶナガミノシジミタケも傘径7-8mmほどだが、ヒダが丹精で美しい。可愛いエノキタケの小さな群生にも出逢え満足して帰る。 |

|

|

|

| 緑萼(りょくがく)だろうか 上品で美しい梅だ | アラゲキクラゲの幼菌たち | |

|

|

|

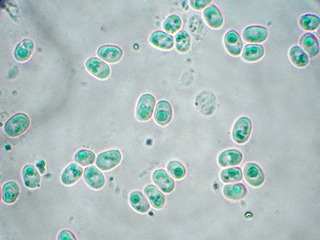

| 樹皮を破るタマキクラゲ | タマキクラゲ 担子器 | |

|

|

|

| タマキクラゲ 担子器 | ナガミノシジミタケ | |

|

|

|

| ナガミノシジミタケ クランプがよく見える | ナガミノシジミタケ 担子器 | |

|

|

|

| 同じ切り株に生えているのに 日当たりの関係か?随分様子が違う エノキタケ | ||

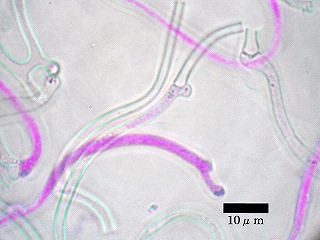

立春をすぎ急に暖かい日が続き、やっと雨もあったと喜んでいると、一転寒の戻り。朝起きて外を見ると真っ白の世界だ。大阪市内でも3年ぶりの積雪という。それにしても、雪に慣れていない大阪界隈は雪に弱いね。阪神高速などは全滅だもんネ。 昨年1月に買って庭の片隅に置きっ放しにしていたエリカ・ダーレンシス(erica darleyensis)を見ると花が幾つか咲きかけている。 もしやと見ると、小さなツツジ型菌根菌=エリコイド型菌根(Ericoid mycorrhiza)の子嚢菌が一つ出ている。この子嚢菌は花と時を同じくして出てくるものなか? 園芸店では12月くらいに花がたくさん付いた鉢を売っているが、その頃から子嚢菌が結構出ている。 夏の高温多湿に弱く、冬の寒さにも弱いというエリカの仲間だが、横着して外へ出したままの状態でよく花を付けてくれたものだ。 (←園芸の本を見ると寒さに弱く、冬は室内で育てるとある。戸外に置き雪を被るエリカ・ダーレンシスの花) |

|

|

|

| 小さな子嚢菌 | 傘径は3mmくらいか?(目盛:mm) | |

|

|

|

| エリカの子嚢菌の子嚢・側糸 | ||

寒い日の続いたあと立春を迎えて急に温かい日が続き家にいるのがもったいない感じだ。 明日香方面へ出かける。毎年寒い中でも最も早く春を感じさせてくれるマンサクの花を見るためだ。1月の寒さが厳しかったためか、例年に比べかなり開花が遅れている。ほんの少しほころび始めたところだ。 もう一月以上降水量ゼロが続く。それでも懲りずにキノコを探し歩くが無理ですね。アリバイ的に幾つか写真は撮りましたが・・・ |

|

|

|

| 黄色い花のマンサク 明日香 | マンサク 明日香 | |

|

|

|

| ヒメカイメンタケ 南河内 | ヒメカイメンタケ ズームしてみると | |

|

|

|

| ヒメカイメンタケ 胞子 | ヒメカイメンタケ 菌糸 | |

|

|

|

| ショウロ 南河内 | ショウロ 胞子 | |

|

|

|

| チャカイガラタケ 南河内 | セリバオウレンが咲き始めた 南河内 |

| Part 8 2011 (2) | 2月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

ページトップヘ