| Home | |||

| Part8 2011 (1) | 1月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

きのこ観察会、個人的な散策で出逢った

四季折々の花、きのこ・・・写真と雑文です

さらに、メーリングリストでいただいた仲間のメールの一部を転載しています

| " 春待たず、丹保の槍が突きあがる♪ " お馴染みOさんから素敵なメールをいただきました 「もうそろそろ・・・と思いつつも寒いですね。 春を待てない茸馬鹿一匹。また野に出てきました♪ 日没まで二時間半の勝負開始☆ さっそく目に飛び込んできたのは、黒幸茸(くろさいわいたけ)の類と榎茸ちゃんの競演。仲が良いのか悪いのか♪陰と陽の面白さ。 前回の辛紫初(からむらさきはつ)に気をよくして、もう一つ・・・枯葉の間に目を凝らすと・・・出てた♪丹保茸(たんぽたけ)!独特の質感。ストロボも焚いてみたり。確認の為に掘り出してチェック☆二股でした。地下性菌根菌(子嚢菌)の土団子に、麦角菌(子嚢菌)の丹保茸が寄生しているようで。担子菌の黒初(くろはつ)なんかの老菌上に、櫓茸(やぐらたけ)が生えるのとは違うのかな。 何はともあれ、当初の目的も完遂して、前回咲き初めだった千本椚茸(せんぼんくぬぎたけ)を。ちょうどいい頃合だったようで朽木に満開☆襞の美しさに見入っているとフラついて、その朽木に手が。。。思いのほか柔らかくグチャっと。仕方ないのでキッチリと裏側を撮らせて頂いた。 最後はポコポコとますます勢いづいた、辛紫初(からむらさきはつ)たちを眺めて完遂☆ 美しい茸たちが見れたのはいいものの、朽木虫に食い破られたり、増えた鹿達に皮を食われた木々が多く目に付いて・・・ 京都の山の変化に気を巡らせて帰ってきました。」 ・・・色々思いをめぐらせるところがOさんの懐の深さですね(simo) |

|

|

|

| 黒幸茸(くろさいわいたけ)の類 と榎茸ちゃんの競演 |

丹保茸(たんぽたけ)! | |

|

|

|

| 丹保茸(たんぽたけ)! 二股 | ||

|

|

|

| 千本椚茸(せんぼんくぬぎたけ) 朽木に満開 | ||

|

|

|

| 襞の美しさに見入って | 辛紫初(からむらさきはつ)たち | |

|

|

|

| 辛紫初(からむらさきはつ)たち | ||

0.5mmで終わりそう 異常な乾燥状態の冬。 大阪の1月の降水量は0.5mmで終わりそう。奈良市も1.5mm。キノコを探す気力も萎えるが、昨日Oさんにキノコの写真を送っていただき私もキノコを求めて駆けずり回るハメに。 寒くて雨は無くとも、植物は着実に季節を刻んでいる。キノコが無くてもいいように先ず花の写真でもと、近くの藤井寺市の道明寺天満宮を訪ねる。梅の花がかなり咲き始めている。 しかしキノコを探して歩いてみると本気で探せば無いわけではない。 ヤシャブシの花序(果序)の落ちている辺りでハンノキ科のチャワンタケ=キボリア・アメンタケアを探すが見えず。しかし、肉眼では白い点でしかないがモリシア・アメンタケア(Molliisia amentacea)の蕾が見える。同じ果序につくシロヒナノチャワンタケは見当たらない。 落ち枝にはオロシタケが見える。擂砕板茸とは素晴らしいネーミングだ。ルーペで見ると納得。コウヤクタケの仲間かと思ったがヒメキクラゲ科だ。同じく、落ち枝に赤いツブツブが見える。持ち帰り、水をふりかけしばらく置くとふっくらとしてくる。かなりユニークな形状の胞子だ。アカツブタケ属のきのこだ。 最後に先週の幼菌に落葉をかけて覆っておいたところをのぞくと、エノキタケが何とか成長している。 |

| ☆ 道明寺天満宮のロウバイ・梅 | ||

|

|

|

|

|

|

| ☆ 河内のきのこたち |

|

|

|

| ヤシャブシの花序の子嚢菌 モリシア・アメンタケア(Molliisia amentacea)のようだ |

拡大してみると | |

|

|

|

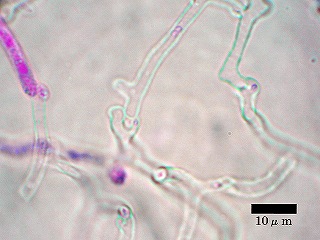

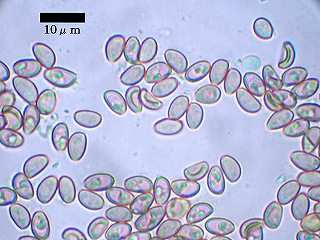

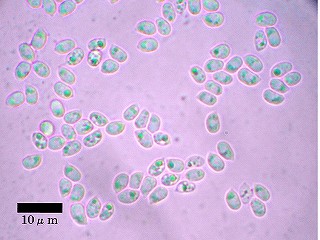

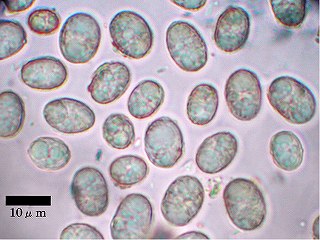

| モリシア・アメンタケア(Molliisia amentacea) 胞子 |

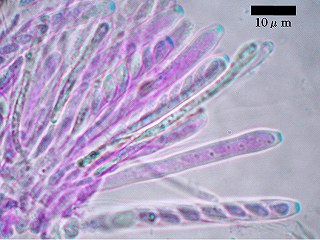

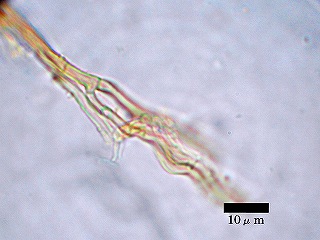

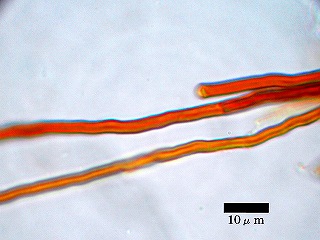

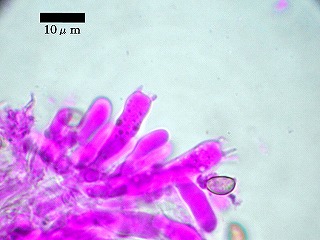

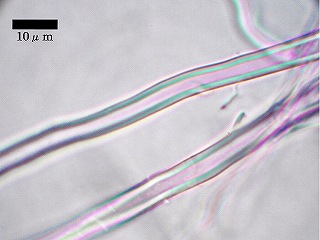

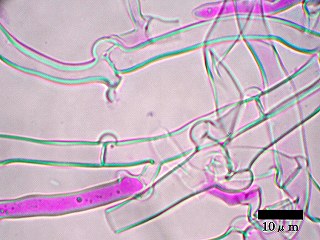

モリシア・アメンタケア(Molliisia amentacea) 子嚢・側糸 |

|

|

|

|

| オロシタケ | ルーペで見ると | |

|

|

|

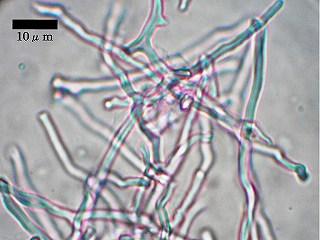

| オロシタケ 胞子 | オロシタケ 担子器 | |

|

|

|

| オロシタケ 担子器 | 落ち枝の上の アカツブタケ属のきのこ 乾燥して硬い |

|

|

|

|

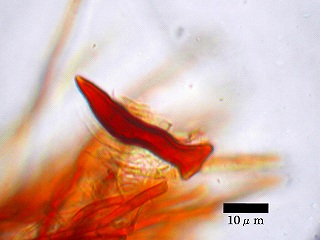

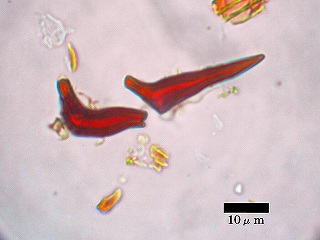

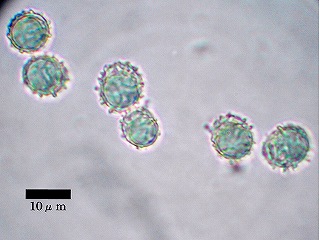

| 水をかけてしばらく置いたもの 拡大 | アカツブタケ属 胞子 | |

|

|

|

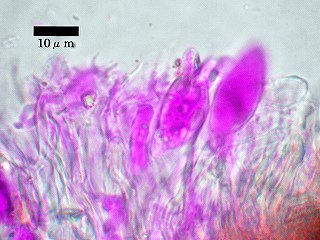

| アカツブタケ属 子嚢 | アカツブタケ属 子嚢 | |

|

|

|

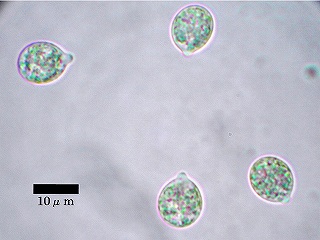

| アカツブタケ属 胞子 発芽 | エノキタケ 先週の蕾が育っている 雨が無いのに えらい!エライ! |

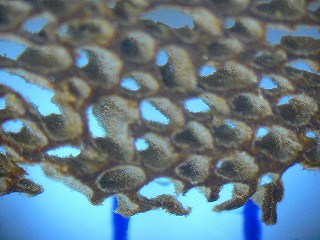

・・・ きのこが少ないな!と嘆いていると、 お馴染みOさんが素敵な写真をお送りくださいました。 「先の20日、節季でいえば大寒。 寒さすら楽しむ心意気で京都の野山を駆けてきました。 残雪もあり、ヒンヤリしたゲレンデは乾きこそないものの・・・ と思いきや、木耳やら・・・なにやらフローズンな紫色。 よく見ると、紫占地の幼菌ちゃん♪ 色濃い榎ちゃんの株が顔を出したかと思えば、 賑やかな犬千本茸らしき集団にも目を細め・・・。 そこに飛び込んできたのは、目にも鮮やかな艶っけ満点の榎ちゃんたち。 苔や雪とのコラボはなかなか・・・。 遠目にもわかった大降りなテーブルは、蜂ノ巣茸?なかなかだ。 苔むした斜面を眺めていると、小さな連中がちょこちょこと・・・ ・・・居たっ☆去年は二月の初旬だったが、もう顔を出してくれていました。 今年一番☆紅茸団の先駆け・辛紫初ちゃん♪ 枯葉の下にちょこちょこと・・・うっかり倒してしまった子をひと齧りしてピリピリ青辛さを感じる。今年も<初春の痛覚>堪能させて頂きました♪」 ・・・見覚えのある色合い。本当に凍っている(simo) |

|

|

|

| 紫占地の幼菌ちゃん♪ | 色濃い榎ちゃんの株 |

|

|

|

| 犬千本茸らしき集団 (センボンクヌギタケの勘違い?simo) |

艶っけ満点の榎ちゃんたち |

|

|

|

| 大降りなテーブルは、蜂ノ巣茸? | ||

|

|

|

| 小さな連中がちょこちょこと・・・ | 紅茸団の先駆け・辛紫初ちゃん♪ |

|

|

|

| 紅茸団の先駆け・辛紫初ちゃん♪ | ||

| 寒さは厚着して我慢して観察に行くことができるが、このカラカラ天気には参ります・・・。大阪の南河内で精力的に活躍なさっているArさんから、「さすが閑散期、暇ですね。時間潰しにキノコを題材にした何でも有りの川柳に挑戦してみました。愚作ですが御付合い下さい。」と素敵な川柳をいただきました。 |

| 愛だけ(アイタケ)と 気取って言ってた 若い頃 | アカイカ(タケ)な それとも白の イカタケか | ||

| 天空の オーロラ見事に イロガワリ | 呆けてます 何本失せたか ウバノカサ | ||

| 芳香さす オトメノカサに 二人ずれ | カキシメジ 一つ違えば 命取り | ||

| 寒い夜は 鍋に入れよか カニノツメ | 雨蛙 カラカサタケで 雨宿り | ||

| 七変化 色取り取りに カワリハツ | 夜道行く キツネノタイマツ 道案内 | ||

| キヌガサ(タケ)や 晴着纏いて すまし顔 | サンコタケ 坊さん々 何処行くの | ||

| 朝餉(あさげ)時 澄まし汁には シジミ・茸(シジミタケ) | お見合いの 慣れぬ正座は 痺れだけ(シビレタケ) | ||

| 山寺の 鐘がコダマす ショウゲンジ | 酔い潰れ 何を間違え スッポン(タケ)ぽん | ||

| 酒のあて 炭火で焙る スルメタケ | ピエロ真似 真っ赤なオベベは タマゴタケ | ||

| 年老いて ツエタケ頼りに 医者通い | 満月の 草地に生ゆる ツキミタケ | ||

| 闇照らす 街灯役は ツキヨタケ | あれこれと 味見上手は ツマミタケ | ||

| 延々と 自慢話の テングタケ | ナラタケは 奈良が産地と 思ってた | ||

| 味加減 一口だけ(ヒトクチタケ)で 決まる技 | 昂(たか)ぶれて 貴方と二人 一夜だけ(ヒトヨタケ) | ||

| 下校時 慌てて御迎え ヒメノカサ | 願掛けの 着物に似合う ヒメヒガサ | ||

| 大掃除 叩き出される 煤・埃(ススホコリ) | マゴジャクシ 象の耳掻き 使えそう | ||

| 待合わせ 今日も振られて 待つだけ(マツタケ)さ | 寄席通い お客はみんな 笑いだけ(ワライタケ) | ||

| もうイヤや これにて終わり さようなら | |||

| ・・・愚作だなんて・・・とてもオシャレで素敵です(simo) | |||

| きのこは年中見ることができるよ!といつも言ってる手前何とかキノコを探そうとするが、こう日照り続きでは。1月に入ってからの大阪の降水量は0.5mmという。これでは、さすがのキノコも・・・。 近くの梅林では先週はまだ咲いていなかった南高梅が淡いピンクの花弁をほころばせ始めている。楠木正成生誕地とされる千早赤阪村の水仙を見に立ち寄るが今年は蕾が多い。昨年は1月10日に訪れた折満開だったのだが、例年にない寒さだから遅れているようだ。 諦めていたキノコだが、枯れ枝には寒さで腐敗せずにフリーズドライ状態のハナビラニカワタケが残っている。落枝に白い孔の並んだものはヒメシロアミタケだろう。切株の根際に落葉が積もっている。落葉をかき分けるとエノキタケの幼菌が並んでいる。 |

|

|

|

| 南高 淡いピンクの花弁がほころび始めている | 大阪唯一の村 千早赤阪村の水仙 | |

|

|

|

| 大阪唯一の村 千早赤阪村の水仙 | ||

|

|

|

| ハナビラニカワタケ | ハナビラニカワタケ 胞子 | |

|

|

|

| ハナビラニカワタケ クランプ | ハナビラニカワタケ 担子器 | |

|

|

|

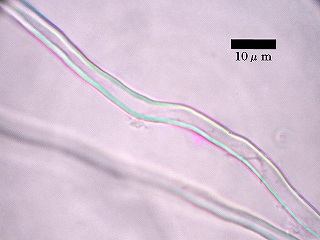

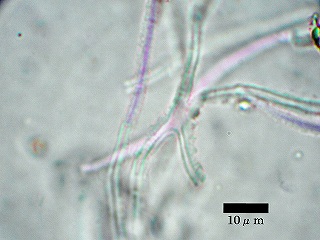

| ヒメシロアミタケだろう | ヒメシロアミタケ 原菌糸 クランプ | |

|

|

|

| ヒメシロアミタケ 骨格菌糸 | エノキタケも必死だが 雨がないと | |

| 深夜より激しい風が吹き。すさまじい音で目が覚めるほどの荒れ模様。強風のなか近くの河内の野に遊ぶ。寒い中、木によってはかなり咲き始めている梅があり、ほんの少しホッとさせてくれる。セキレイが目立つが、今日は黄色がおしゃれなキセキレイが目についた。 脚のあるきのこは、強風ですっかり乾いたエノキタケのみだ。 どうしても硬いキノコに目が行くが、幾つか持ち帰り眺めるが、胞子は飛び散ったあとのようで見えない。が、どれも剛毛体を持つきのこだ。 |

|

|

|

| かなり咲き始めている 鹿児島紅 | 冬至梅 | |

|

|

|

| キセキレイ 全くジッとしてくれない | 唯一 脚のあるキノコ 乾き始めたエノキタケ | |

|

|

|

| アカウロコタケ | アカウロコタケ 剛毛体 | |

|

|

|

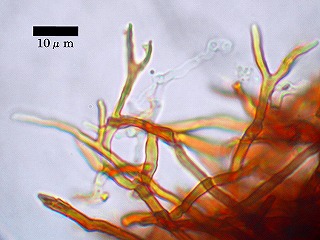

| アカウロコタケ 鹿角状糸状体 | ダイダイタケ | |

|

|

|

| ダイダイタケ | ダイダイタケ 剛毛体 | |

|

|

|

| ネンドタケモドキ | ネンドタケモドキ 管孔(目盛:mm) | |

|

|

|

| ネンドタケモドキ 剛毛体 | ネンドタケ | |

|

|

|

| ネンドタケ 管孔(目盛:mm) | ネンドタケ 剛毛体 | |

|

|

|

| ネンドタケ 原菌糸 | ネンドタケ 骨格菌糸 |

時折冷たい小雨の 明日香路 ← 高松塚古墳の見える丘では美白のセンボンクヌギタケ 時折冷たい小雨の降るかと思えば陽が射したりと目まぐるしく空模様の変わる日だが、大好きな明日香方面へ。 高松塚古墳の見える明日香の丘陵では素晴らしい美白のセンボンクヌギタケがビッシリと生えている。すぐ横の切り株では冬の木枯らしが舞い上げたホコリを被るヒラタケの赤ちゃんたちがおしくらまんじゅうをしている。 香久山山麓では苔むした切り株に可愛いエノキタケが並んでいる。 ニガクリタケも幼菌が可愛い。その近くでは、サクラの落枝だろうか?まるで小さな鼻のような形のキノコが並んでいる。久しぶりに見るヌルデタケだ。 クジラタケも比較的良好な状態で出ている。持ち帰るが、胞子は見えず。 |

|

|

|

| ヒラタケの幼菌たち | エノキタケの幼菌 | |

|

|

|

| エノキタケの幼菌 | ニガクリタケ | |

|

|

|

| ニガクリタケ 胞子 | ニガクリタケ 担子器 | |

|

|

|

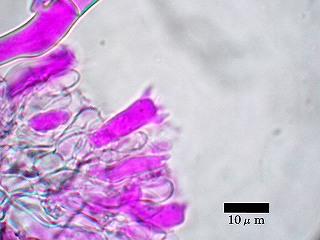

| ニガクリタケ シスチジア | ヌルデタケ | |

|

|

|

| ヌルデタケ | ヌルデタケ 微粒がビッシリと付く原菌糸 | |

|

|

|

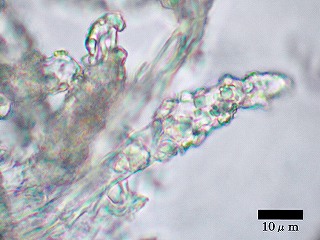

| ヌルデタケ 傘上表皮菌糸 | クジラタケ | |

|

|

|

| クジラタケ 管孔 | クジラタケ 管孔拡大 (目盛:mm) | |

|

|

|

| クジラタケ 骨格菌糸 | クジラタケ 結合菌糸 |

今日はまた冷え込んでいる。”えべっさん”の頃の大阪は毎年寒い日が多く、大阪ではこのタイミングでの寒波を「えべっさん寒波」というが、全国的には何と呼ぶのだろう? 時折雪花が舞う寒さだが、近場でキノコ観察。 葉が落ちた落葉樹の林は明るく、今にも散ってしまいそうだがツルウメモドキのオレンジ色の実が美しい。寒い中を歩いたご褒美でしょうか?エノキタケが少し乾きかけでかわいそうだが夫婦二人分の汁のみ分ほど出ている。 コナラなどの落枝を白く染めているのはシロコメバタケだろう。ツバキキンカクチャワンタケも少し大きくなりつつある。 |

|

|

|

| ツルウメモドキのオレンジ色の実 | 庭のロウバが甘い芳香を漂わせてくれる | |

|

|

|

| 二人分の汁の具に エノキタケ | ||

|

|

|

| シロコメバタケ | シロコメバタケ 胞子 | |

|

|

|

| シロコメバタケ 担子器 | シロコメバタケ 独特のツブツブのシスチジア | |

|

|

|

| シロコメバタケ 菌糸のクランプがよく見える | ツバキキンカクチャワンタケ | |

|

|

|

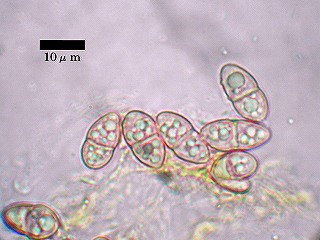

| ツバキキンカクチャワンタケ 胞子 | ツバキキンカクチャワンタケ 子嚢 | |

--- 和歌山にお住まいのAsさんより、メールをいただきました(1/09)。 --- 写真の説明もAsさんのもの。 |

|

|

|

|

今日近くの公園にきのこ探しに行ってきました。

シイタケをget。ちっぽけなシイタケですが、うれしいものです。

|

||

|

|

|

| 黄土色の硬いきのこ(ネンドタケだろうか?simo) | ||

昨日に引き続いて今日も先日の寒さを考えると穏やかな日和だ。奈良のきのこにご挨拶に行かなければ。 大阪側から竹之内峠を越え明日香へ。やはりこの寒さ、きのこは少ない。それでも、寒い冬に随分と強いセンボンクヌギタケがビッシリと切り株のウロを埋めている。落ち葉に隠れて陽光を受けていない傘は随分色白だ。陽の光を受けた傘と日陰の傘では別大阪 種類にもみえるほどの違いだ。 橿原神宮の森でもこのセンボンクヌギタケがご機嫌だ。落葉に埋もれて地味で慎ましやかな色合いのキノコらしいキノコが見える。カワリハツのようだ。ハチノスタケもキノコの少ない季節に目立つ美しさだ。 帰路、二上山雌岳から大阪へ続く岩屋道の途中にある傘堂(かさどう)を訪ねる。柱一本で瓦屋根を支える総欅作の珍しいお堂だ。延宝二年(1674)に建立されたもので、左甚五郎が造ったとも伝えられいる。三度祈願すれば、長い病による下(しも)の世話を人にかけず、自分も苦しむことなく、又、命が終わる時は人に迷惑をかけることもないという伝承があるようです。 1本脚で立つ姿は、キノコに見えなくはない。 お参りするとキノコ運がよくなればいいのだが。 |

|

|

|

| 明日香で見たセンボンクヌギタケ 落葉に埋もれていた右下の傘は随分白い |

橿原神宮の森のセンボンクヌギタケ | |

|

|

|

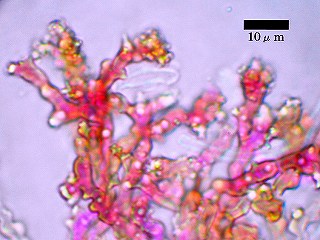

| センボンクヌギタケ 胞子 | センボンクヌギタケ 担子器 | |

|

|

|

| 随分上品な色合い カワリハツ | カワリハツ 胞子 | |

|

|

|

| カワリハツ 担子器 | カワリハツ シスチジア | |

|

|

|

| ハチノスタケが落枝に並ぶ | キノコ型の傘堂 旧當麻町(現葛城市) |

--- 和歌山にお住まいのAsさんより、 「・・・先日、近所の里山を散策しました。やはり目立ったきのこはありませんでした。・・・」とメールをいただきました。 --- 写真の説明もAsさんのもの。このあたり、苦手なキノコばかりでコメントできません(simo) |

|

|

|

| ヒダは針状 | 一瞬、ツノマタタケと思ったが、 ヘラ状になっている。 |

|

|

|

|

| ムラサキホコリ…胞子がとばない。 胞子がでつくした状態なのか |

ハチノスタケ | ヒイロタケ |

|

|

|

| 一瞬、チヂレタケ風、しかし違う。脈状のひだではない。針状。 よく見かけるような硬いきのこ。 |

色合いは ツガサルノコシカケの幼菌に似ている |

|

|

|

|

| 一瞬、ニクウスバタケ風。 しかし楠木ではない。よく見ると穴だらけ。 |

針状、雨粒がのかっている | |

--- 昨年10月31日、父が享年96才で永眠し喪服中のため、新年のご挨拶を控えさせていただきました。 |

|

| クリスマス寒波、年末年始の寒波、小寒寒波と律儀に繰り返すこの冬の寒波。それでも今日は、昨日までの寒さを忘れさせてくれる陽射しと穏やかな日和だ。そうそう、琵琶湖の寒咲菜花の季節だなということで、カミさんと出かける。菜の花は例年に比べ寒さのせいか咲き具合がよくない。しかし、比良山は白く、辺りも昨日までの雪が残るなかで、穏やかな陽射しに恵まれる絶好のコンディションでありがたいことだ。 帰路、病気をなさってしばらくお逢いしていない菌友Zさん(大先輩ですが)のご自宅を訪ね、久しぶりにお話することができ満足して家路に。 |

| ☆☆ 琵琶湖岸の寒咲菜花 ☆☆ | ||

|

|

|

|

|

|

「 皆様、新年明けましておめでとうございます。 旧年は私の茸熱にお付き合い・ご指導くださりありがとうございました。 本年もより一層拗らせる気配ですので、どうぞよろしくお願いいたします♪ 年賀用の写真のネタに窮した末に、とうとううちの<なば観音>さんに 干支の兎のかぶりものをして頂くことになりましたのでご披露いたします♪ 年末年始どっぷりと仕事に浸かっておりましたが、元日の仕事帰りに菌神社へ詣で、今年のお札を入手してきました。 今年も沢山のキノコたちに出会い、戯れるべく励んでまいります♪」 |

|

|

|

|

|

|

何年ぶりだろう。この年末年始の寒さ。季節風がスゴイ。やっと晴れ間が見え、よろこんで散歩コースを歩いてみる。強風にも耐えて実を残しているサルトリイバラ、サネカズラの真っ赤な実が目をひく。 落葉に隠れた落ち枝に生えるキヒラタケのヒダが美しい。傘表面には毛がたくさん生えている。それで寒い冬に強いのか。椿の花の下にはツバキキンカクチャワンタケが二つ並んでいる。かなり色褪せてきているが、クチベニタケも何とか残っている。 |

|

|

|

| サルトリイバラ | サネカズラ | |

|

|

|

| キヒラタケ | ツバキキンカクチャワンタケ | |

|

|

|

| クチベニタケ | クチベニタケ 胞子 |

| Part 8 2011 (1) | 1月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

ページトップヘ