| Home | |||

| �@2014�@(11) | 11�� | ||

| �P�@�Q �@�R�@�S�@�T �@�U�@�V�@�W�@�X �@10 11 12 | |||

�@

�@�@---�@�a�̎R�ɂ��Z����As�����[�������������܂��� �u����A�J���~�����̂Ō������U�܂������A���̂����ł����B �����Ŏv�������ė��R�ɃA�b�^�N���܂����B�����ōŋ߁A�o��������̂��B�ł��B

�@1�@�i���^�P�c�ہc���ۂ��ƁA�����ꉺ�����Ă��邪�A�c�ۂ��ƁA�������Ă���B�P�̔��тƗؕЂ����炵���B

�@2�@�n�`�m�X�^�P�c��1�c�n�`�̑���̊ǍE�ɂ����Ƃ�B���R�̔��ɋ����B �@3�@�n�`�m�X�^�P�c��2�c���ꂩ��n�`�m�X�^�P�̌`�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B���̎����炷�łɃn�`�̑���̊ǍE��������B �@�@�@�ӂ��ƃ~���̃��B�[�i�X���v�������ׂ�B �@4�@�q���A�W���K�T���h�L�c�ォ�猩��ƃG�m�L�^�P���ȂƎv�������A��������Ə����Ԃ��ۂ����������B �@5�@�q���V���J�C�����^�P�c�X�M�̓|�ɂ悭�������邪�A�J�̂��߂��A�����ʂ������B �@6�@�q���V���J�C�����^�P�c�ہc��[������Ɩ��n�ȍE���B �@�@�@���ꂩ�犮���ȍE���ƂȂ�A�P�̏�ɑ��ނ��̂��đ傫���Ȃ��Ă����̂��낤���B �@7�@�q���^�P�c�����������́A����������ԕa���ȂƁA�����邨����Ђ�������Ɣ����ԕa�̌X���Ȃ��B���炽�߂Ċ�������B �@8�@�����T�L�S���^�P�c�o�`�͏��߂āB���`�˘o�`�ˎM�`�`�m���܌`�ƕω�����炵���B�v �@�E�E�E��������Ɗώ@�Ȃ����Ă���̂ł��ˁB���K��Ȃ��ƃ_���ł�����(simo)�B |

|

|

|

| 1 | 2 | |

|

|

|

| 3 | 4 | |

|

|

|

| 5 | 6 | |

|

|

|

| 7 | 8 |

�y�[�W�g�b�v�w

�@�@---�@�_�˂ɂ��Z����K�����[�������������܂��� �u�z���V���W �܂��܂��ǂ���Ԃł��v

�E�E�E�ǂ��ł��ˁB���̎G�ؗсB���̎U���R�[�X�ł́A�ԏ��܂���̎G�ؗт�T���ɂ��A�{���ɐԏ����ߎS�ȏ�Ԃł��B�ԏ��̐����Ă�������͍����w�����قǂœ��邱�Ƃ��ł��܂��B(simo)�B |

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�����͉J�ɔG�ꂽ�F���ۂ��L�m�R�ɏo�����邩���H�Ɗ��҂��ďo������B���������Ӗ��ł́A�����̃��C���̓V���^�P�ł��傤���H�|�ɂւ���s�v�c�Ȏp���ڂ������܂��B�����t�̒��H���̃A�i�������o���i�K�G�m�`�������^�P�����͓I�B�q���J�������^�P�A�A�V�i�K�^�P�E�E�E���̋G�߂Ƃ��ẮA�ґ�������Ă̓_���ł��ˁB

|

|

|

|

| �V���^�P ���̒i�K�ł́A�P�����炸���S�ɔw�� |

�V���^�P | |

|

|

|

| �V���^�P | �����t�̒��H���̃A�i�������o�� �i�K�G�m�`�������^�P |

|

|

|

|

| �q���J�������^�P | �q���J�������^�P | |

|

|

|

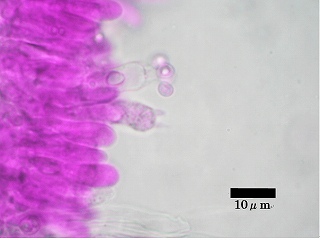

| �A�V�i�K�^�P | �A�V�i�K�^�P �}�ӂł́u���́E�E�E���炩�ȏc��������v�Ƃ��邪�A �w�ǂ̏ꍇ�A�ʐ^�̂悤�ɝ��ꂽ���C���� |

�y�[�W�g�b�v�w

�@�@---�@�����s�ɂ��Z����Ym�����[�������������܂��� �u�@�ł����ꂢ�ȁA�������Ƃ��̔ނ�ɑ�������̂͂܂��ɉ^�ł��ˁB

�@�����̃q���^�P�����N�o�Ă����̂ł������ꂪ����B

��Q���x����ō��A�Ȃ���ґ�͂����Ă��ꂸ�A����ł��\���������Ȃ���B���������|�ꂽ�ɁA�ǂ����̐}�ӂƑ�Ⴂ�����F�����Ă��܂��B

�@�����Q���́H�H�H�H�AH 3�`�S�����Ə������̂ł������ɂ��ꂢ�ł������肵�Ă��܂��B�k�����K�T�̒��Ԃł��傤���킩��܂���i�P���ڂ͋��N�P�Q���R���ɎB���Ă܂��j �@�Ō�͂�����Ɩʔ����A�n�i�r���j�J���^�P�̘V�ۂƎv�����̂ł����ǂ����ρA�����g�債�Ă��������A�L�N���Q���Ǝv���̂ł����������ł��傤�B

�@�䂪�Ƃ���̐������������F�ς�肵�Ă��܂��܂����B���ꂩ��͓|�A�芔���ŒT�����ƂɁA�A���T�͍ō��C���ꌅ�̓����A�����ӂ��������B�v

�E�E�E�B��ɂ͂��̂�����ǂ��ł��ˁB�܂��܂������T�C�Y�ł����B�I�����W�F�H�Ɍ�����q�́A�I�g���m�J�T���̃n�C�_�C���K�T�ł̓_���ł����H�ʖ��̃I�g���m�n�i�K�T�������ł��ˁB�u���ɔӏH�ɔ���������̂͒��������A�������܂��Ă��Ė����悢�v�悤�ł��B�L�N���Q�ł����悤�ȁH(simo)�B |

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

�@�z���V���W�E�V���t���E�i���R�E�G�m�L�E�܂��܂����ꂩ��ł� �@�@�@---�@�_�˂ɂ��Z����K�����[�������������܂��� �u�@�c�ɂ�

�@�c�ɖ��l�̖ڂ̑O�ŗ��h�ȃJ�m�V�^�Q��������A���n�������A�u���z�ɓs��̐l�͂���ȑ��܂ŋ̂��v�ƌ����܂����B�����ƃA�~�K�T��}�h�����h�L�͏R����̂ł��傤�l�B �@�Ƃ���� �ł��Ă��ĐH�ׂ܂����B�������|������ �@�E�E�E �@���܂�������L�m�R�Ƃ͉����Ȃ��A������h�G���̂��h�Ƃ���t�������Ă��܂��B�����܂����ł��ˁisimo�j |

�y�[�W�g�b�v�w

�@�@---�@�ޗǎs�ɂ��Z����In�����[�������������܂��� �u�@��T�A������R�ブ�x�ւ̎Q�w����ʂ蔌��J�`���i��1500m�j�ɍs���Ă��܂����B

�@�g�t���I���A�~�͂�̋��Q�w���͍��͒ʂ�l���Ȃ��A���̓��͊������ł����B��������Ɖ_�̒��B�C���͕X�_���ŐႪ�~��o���A�����̔���J�`���ł͍��N���߂Ă̖��X��̌����܂����B �@�_�������ŖX�ɂԂ���A���Ă�Ԃɂ����X���`�����Ă����܂��B���̂��������Ă��܂��āA�d���ۂƌ��ԈႤ�قǂł����B �@����ł�800m���C���ł́A���̗����t�ɍ������ăk�����C�O�`�ł��傤���B���炩��ɂȂ��Ă��܂����B���������ޗǂ̍��R�ł́E�E�E����F�̐��E�ɕϐg���Ă����܂��B�v �@�E�E�E �R�̏�͂����������E�ł����H��n�̃L�m�R�������Ə��Ȃ��Ȃ�A�G�m�L�^�P�Ȃnj���ꂽ��G��ɂȂ�܂��ˁisimo�j |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�@---�@����s�ɂ��Z����Chi�����[�������������܂��� �u�@��c�u�˂�����Ă��܂����B�N���^�P���낤���Ď��n�ł���ʂł����B�N���^�P�I���ł��B

�@�q���̐X�̎Ő��L����ӂ̃i���͂�ɜ늳�����i�t���X���o�Ă����j�̈ꕔ�����̂���Ă��܂����B�͂��Ǝ}�������Ċ�Ȃ��̂ŁA��������|�����Ƃ̂��Ƃł��B �@���̐�|�����ۑ��͎q���̐X�𗬊ق̐d�X�g�[�u�̔R���ƂȂ�̂ł�����������c������������o�Ă���Ƃ̂��ƂŁA�d�����Ƃ����w���܂����B�܂������Ă�����|�������̂ł����A���̂��������̗c�������邱�Ƃ��ǂ��킩��܂����B�i���͂ꂪ��C�ɍL����͓̂�����O�ł������̗͂Ȃ̂ł��ˁB�ʐ^�́A���������ȁi�E�W���j�l�͌��Ȃ������ǂ���������܂���B�v�i�ʐ^�̃L���v�V������Chi����j �@�E�E�E �@�����̕����c�����Ă���ȏ�ɐ����i���͂�ł����A����̕��͓����n�߂Ă���̂ł��ˁB�r�̏�̓��̗��T�C�h�͐���ɕ������������͂�悤�ł�����A���N���S�z�ł��B��{�̃i���͂�̖���u����Ɨ��N6���`10���ɂ͐������̃J�V�m�i�K�L�N�C���V����ї��ƕ����Ă��܂������A�[���ł��ˁB���݂ɁA�u�i���ޏW�c�͑��̔����o�߂ƃJ�V�m�i�K�L�N�C���V�̕ߊl�v(���� ���G ,���c �� )http://ci.nii.ac.jp/naid/110009497615�ɂ��ƁA�͎���1�������[�g��������̉H�����͖�R�����A���ޒ����ł́A�͎���1�������[�g��������̉H�����͖�T�������Ƃ̂��Ƃł��B�isimo�j |

|

|

|

| �܂��͂�Ă��Ȃ��̗�ł��� | �C�^���A���̊ۑ����@�B | |

|

|

|

| ����ƌ�����c�������X�Əo�Ă��܂� | �������o�Ă��܂��� | |

|

|

|

| �����͂��̈ʂ̑傫���ł� | �c���͂��̈ʂ̑傫���ł� |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�����J�����Ȃ��������ӕo�Ă��ẮA���܂���҂ł��Ȃ��ȁI�Ǝv���߂��̎U�����ցB�m���ɏ��Ȃ��B����ł��A�������̉����L�m�R���ڂ��y���܂��Ă����B

|

|

|

|

| �������ɁA�����ނꂩ�����Ă��邪 �j�K�N���^�P�̗c�ۂ����� |

���x���B���Ă��邪 �L�q���^�P |

|

|

|

|

| �}�ӂł̓��C���b�N�F�Ƃ���@�q�������T�L�V���W | ||

|

|

|

| �q�������T�L�V���W�@�E�q | �q�������T�L�V���W�@�S�q�� | |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�����̂Ƃ���̋}�ȗ₦���݂ōg�t��������Ƃ����B�k�R�_�Ђ�K���ƒ��ԏꂪ���ӂꂽ������̎Ԃ̍s��B�m���ɍg�t�͌����B�A�蓹�̓L�m�R��T���Ȃ��班����蓹�B���Ƃ��萶���̃G�m�L�^�P���B�߂��ł̓~�l�V���W���B

�@����ɂӂ��킵���~�L�m�R�ɏo�����A��蓹�ɂ��Ă͏�o����o���B�B����ɂ��Ă��A�G�m�L�^�P�̗c�ۂ����͉����p���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

�@ �@�@" ����ł܂����@"�@ �@�@���@"�i���^�P���C�ɂȂ���"�@ �@---�@�����s�ɂ��Z����Ym�����[�������������܂��� �u�������@����̐���A�V�C�^�P�ɖ������ĂƂ�ł��Ȃ����ƂɁB

�@�V�C�^�P�̎ʐ^���B���Ă��Ďp����ς��ĉE���������Ƃ��Ȃ�Ƃ����ɂ���̃J�S�^�P���B

�@���_�ƌ���ň��R�Ƃ��Ă��܂����������̓J�S�^�P�A�e�͂̂���r(�����̕���)�͑��v�������悤�ŏ����������܂����B

�@���Ƃ��Ɗ�A����ł��������Ȃ��̂��ȂƎv���Ă��������ɏ�Ȃ����Ƃł��B

�@���������N�̂P�P�����{�A�i���^�P���Q�`�R�̐芔���悤�ɔ������Ă����̂ł������N�͂܂����Ă��Ȃ��B ���N�̏�������������ȂƎv���Ȃ���s���Ă݂܂����B �@���ʁA�芔�̌Q���͑S�����߂ł��������ꂽ�Ƃ���(���̕����H�j���班�ʏo�Ă��܂����B ���N�͂��̒��x�ł������ق��ł��傤���B�@�@�N���^�P�������o�Ă��܂������G�m�L�^�P�Ƃ̃o�g���^�b�`�͂܂��ł����B�@�Ȃ��₵���\�������܂��B�@�@�X�M�G�_�^�P�A���ꂢ�̂��������̂ŋv���Ԃ�ɁB�@�@���̑��q�g���^�P�Ƀ��G�M�^�P���A���ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���(���Ƃ��Ə��Ȃ��ł���)�B�v�@�E�E�E �@�J�S�^�P�̐��������́I��͂肱�̎����ɏo��̂ł��ˁB�X�M�G�_�^�P�ƂĂ���i�ł����ł��isimo�j

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

�@ �@�@" �i���^�P�Ƃ��̂��`�@"�@�@ �@---�@�F�{�ɂ��Z����Har�����[�������������܂��� �u�@�����͎��Ƃ̔��̕Еt���s������A�߂��̃N�k�M�т̐芔�Ƀi���^�P���ǂ�����B�n�T�~�Ƒ܂����ɋA���Ď��n���Ă��܂����B

�@�ʐ^�͑��ɓ����Ă��܂������̈ꕔ�ł��B�A���Ă��炱��܂Œ~���Ă������̂��ŁA���̂��`�����܂����B���Ȃ݂ɂ��̂��̎�ނ́A

�i�P�j�i���^�P�A�i�Q�j�n�^�P�V���W�A�i�R�j�}�C�^�P�A�i�S�j�~�l�V���W

�i�T�j�N���^�P�A�i�U�j���L�^�P

�i�V�j�V�C�^�P�i���ꂾ�����������́j�ł��B

�@�ޗǂ��̂��̉�ɎQ�������Ē����Ă��̂��y���ݕ��ƌ�������������������A�ō����̂��̂��`������Ǝv���܂��B�ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@�Ƃ����K����̃V���̃z���V���W�ƃV���t���A�������������ł��ˁI�B�F����̓��e�A�܂��܂��y���݂ɂ��Ă܂��B�v

�@�E�E�E �@Har����A���v���Ԃ�ł��B���������������Ȏʐ^���肪�Ƃ��������܂��B���̓���݂�ƁA���ꂾ���ő̂����܂肻���ł��B���Ȃ�A�܂����ł��B�Ƃ���ŁA����̃z���V���W�{���ɔ������������ł��B�V���t���V���W���ō������̂��ł��B�isimo�j |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�v���Ԃ�̘Z�b�E�G�B�_�˂�K����̂��U����K����̃V�����ē����Ă��������B�}�c�^�P�A�z���V���W�A�R�E�^�P�A�N���J���A�I�I�����T�L�A���Y�^�P�A�j���M���E�^�P�E�E�E���̂��D���ɂ͐����̓I�̂��̂������ɏo������|�C���g�B

�@�z���V���W�������c���Ă��邩��Ƃ̂��ƂŁA���U�������������A�I�}�P�̃R�E�{�E�t�f�A�V���t���V���W�ɂ����ڂɂ�����喞���B�Z���Ȏ|�݂̃z���V���W�͖{���Ɂh���V���W�h�̌��t���ӂ��킵���B �@���̎U���H�ƈႢ�ԏ��������Ō����A���t���������A�ؘR������������邢�сB�o������L�m�R�̊�Ԃꂪ�����Ⴄ�B |

|

|

|

| �z���V���W�@�܂������Ȋ����c���Ă��� | �z���V���W | |

|

|

|

| �z���V���W | �z���V���W | |

|

|

|

| �z���V���W�@�E�q | �z���V���W�@�S�q�� | |

|

|

|

| �R�E�{�E�t�f | �R�E�{�E�t�f | |

|

|

|

| �R�E�{�E�t�f�@�q�X�E�q | �R�E�{�E�t�f�@ �e�� | |

|

|

|

| �V���t���V���W | �V���t���V���W | |

|

|

|

| �V���t���V���W | �V���t���V���W�@�E�q | |

|

|

|

| �V���t���V���W�@�S�q�� | �L�q���^�P |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@---�@�����s�ɂ��Z���̂x�������[�������������܂��� �u�@���N���߂Č����I�I�c���^�P�A���N�́E�E�Ǝv���Ȃ��獡���x�܂��Ȃ��疇���ցB

��u�Ȃ��I�Ǝv�����̂ł�����[�����čs���Ɖ��Ƃ���{�����B

��͂�Q�`�R���x�������������N�̂P/�R�Ǝ₵���ł��������Ƃ��ЂƂ����B���Ă��܂����B

�@�@���������̂ڂ��ĂP�P���̐���ޗǑ��A����̃k�����c�o�^�P�̎q�������������Ă��܂����B�N���^�P�A���ł͗�̘V�芔�t�߂����ł��������̂Ƃ���ł�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�}�Ɋ����Ȃ肱�̌�ǂ��Ȃ�̂ł��傤�A�܂��o�Ăق����̂�����̂ł����B�F������̒��ɂ͏\�������ӂ��������B�v

�@�E�E�E �@�����ɋ����K���^�C�c�̂��삳�G�m�L�^�P�͂܂��ł����H�isimo�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

�@---�@��a�S�R�s�ɂ��Z����It�����[�������������܂��� �u�@�{���͂��肪�Ƃ��������܂���

�����̃N���^�P�A�J�ɔG��ō��̃R���f�V�����Ŋώ@���鎖���ł��ă��b�L�[�ł����B�[����������������⋻���[�����b�������Ċy�������Ԃ��߂������Ă��������܂����@�{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B���N����낵�����肢���܂��B �@PS.�@Mat����̃A�h�o�C�X�ʂ���ƃl�M�����ĂƂ�݂������Z�J�ɂ��Ă݂܂����B���������������ł��B�܊��ŃN���^�P�����\���܂����i�O�O�v�@�E�E�E �@�����������@���܂ɂ͎����ċA���Ė������Ȃ��ƁE�E�E�isimo�j �@---�@���s�ɂ��Z����Mor����͎��̂悤�ȃ��[�������������܂��� �u�����͂��肪�Ƃ��������܂����B�y���������ł��B�Y�t�̓N���^�P��������B�����Ƃ���ł��B���N����낵�����肢���܂��B�v �@�E�E�E �@�܂��V�����q�_���������ł��ˁisimo�j |

|

|

|

| It����́@�����������ȃN���^�P�Z�J | Mor����̃N���^�P�̎ʐ^ |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@---�@�����s�ɂ��Z���̂x�������[�������������܂��� �u�@����͂��ꂢ�ȃk�����c�o�^�P�ƈ�N�Ԃ�̃f�[�g�A�\�����Ă��Ȃ��������̂łт�����B

���ׂĂ݂�Ƌ��N�͂Ȃ�ƂP�Q��8���ł����B

�@�C��ϓ����̑����낢��ȗv�f������̂ł��傤�ˁB

�@�N���^�P�A�O�N�������������A�ł��S�`�T���������ȁB

�@In����A�V��̃N���^�P�͐F�����l�ł��ȁB�v

�@�E�E�E �@����ȑf�G�ȃL�m�R�ɏo��������A��͉����Ȃ��Ă��喞���ł��ˁB�����܂�������ł��B�isimo�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�L�m�R�̏��Ȃ��H��Q���Ă��邤���ɗ��~�������Ă��܂����B�я��̃m�R���M�N�ɂ����~�̕������B �@����ł������Ɉ�����͂��ƁB�B�B��͓��̎U�������g�{�g�{�ƕ����B���Ăɂ��Ă��Ȃ��ƒn���Ȃ�����A����Ȃ�ɃL�m�R�����Ɉ�������́B�����T�L�V���W������Ȃ�ɂ��邪�A�p�Ɋ��S���Ȃ����̂̓p�X�E�E�E�Ȃ�ď����ґ�ȎU���B |

|

|

|

| �m�R���M�N | �C�k�Z���{���^�P | |

|

|

|

| �V���X�Y���m���� | �L�c�l�^�P | |

|

|

|

| �A�J�q�_�J���J�T�^�P | �h���O���L���J�N�L�� | |

|

|

|

| �Ȃ��Ȃ������^�C�~���O�ł���ł��Ȃ� �W�����{�A�J���}�^�P�R�c |

�E�R���N�T�n�c | |

|

|

|

| �n�c�^�P | �q�g���^�P | |

|

|

|

| �e���O�^�P���ӊO�ɂ����C | ||

|

|

|

| �n�C�����T�L�t�E�Z���^�P | �n�C�����T�L�t�E�Z���^�P�@�E�q | |

|

|

|

| �n�C�����T�L�t�E�Z���^�P�@�S�q�� | �R�i�J���J�T�^�P���h�L | |

|

|

|

| �R�i�J���J�T�^�P���h�L�@�E�q | �R�i�J���J�T�^�P���h�L�@�S�q�� | |

�y�[�W�g�b�v�w

�u�T���ɍ����R�̖k�����ɍs���Ă��܂����B���X�ŗL���Ȋ��̃}�b�^�[�z�����ƌ����Ă���R�ł����A�k�����̓A�v���[�`������̂Ŗw�Ǖ����l�����܂���B�u�i�̌����т��c���Ă��čŌ�̍g�t���f���炵�������ł��B���̂��͖�菭�Ȃ��g���̒��ԂƎʐ^�̃N���^�P�ł��傤��?�@����͑�R����܂����B�c�O�Ȃ��玩�M���Ȃ��̂ł��̂܂܂ɂ��Ă��܂����B���̑O�̃n�C�C���V���W�ƃN�����b�p�^�P��H�ׂĂ݂܂����B�n�C�C���V���W�̓{�����[�������肻��Ɍ��������������������ĂȂ��Ȃ���Ǝv���܂����B�N�����b�p�^�P�͗ʂ����Ȃ��]��������̂ł����A�k��ł��܂��Ď����������Ȃ��A�]����������̂ł͂���܂���ł����B���ꂩ��ނ炳���V���W�͂���Ȃ�̎�������������܂��܂����Ȃ��Ǝv���܂����B���͌l�̎�ςł����A�i���^�P���h�L�����������L��������Ǝv���܂����B���j���͎c�O�Ȃ���J�\�ł܂������A�L�m�R�ɂƂ��Ă͌b�݂̉J�ł��ˁB�v�@�E�E�E �@�����͗��~�ł��ˁB�H���̂��͂ǂ��֍s�����̂ł��傤�H��n�̃N���^�P���o�n�߂Ă���Ƃ����̂ł����B�isimo�j

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

�@ �@�@---�@�����s�ɂ��Z���̂x�������[�������������܂��� �u�@������r�ցA�k�����K�T�̒��ԁA���ł��A�J���}�^�P�ƃk�����X�M�^�P�̒��Ԃ�T���ɁB

���ʁA�����ɊO��A�]�������Ԃœ���㑤�Ǘ����֍s���������ł����n�͂قƂ�ǂȂ��B

�@�����T�L�V���W�A�X�b�|���^�P�C�n�C�C���V���W�A���G�M�^�P�A�L�q���^�P�ƒ������������̂����т܂����B�Ȃ������H���I���H�Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂��B

�@�ǁA���r���n�A���̂��ꂽ�R�i�������f����ē��̍��E�ɓ]�����Ă���̂����\�ڂɕt���܂����B�i���͂�̖���������Ă���̂ł��傤�B�v

�@�E�E�E �@���̃L�q���^�P�B���x���Ă��f�G�ł��B���G�M�^�P�������B�������A�L�m�R�����Ȃ��܂܂œ~�L�m�R�̋G�߂�����̂͗҂����ł��B�R�i���͐ؒf�������\�肪����̂Ȃ�ǂ��̂ł����isimo�j |

|

|

|

|

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@---�@���s�ɂ��Z���̂l���������[�������������܂��� �u�@�k�����U�Ă��܂����B�@���̂��͎��X�ɂ͌�����܂���ł����B

�@�C�{�e���O�^�P�͐j�t���̋ۍ��ۂ̂͂��ł����A�V�C�̎����ɑ����������Ă��܂��B�A�J�}�c�т��c���Ă�������͊Ǘ�����Ă���悤�ł������t�����Ȃ藭�܂��Ă��Ă��āA���t�����ۂ̃E�X�L�����m�J�T�������Ă��܂����B �@�Q�����̌����Ńi���͂ꂪ�������Ȃ��Ă��Ă��܂����A�C�Â���Ă��Ȃ��̂��܂��Ώ�����Ă��܂���B�����炯�̃V���J�V�͉��̎}���͂�n�߂܂����B�����e�ɂ͓ł��̂��̃J�L�V���W���Q�����Ă��܂����B�v�i�L���v�V�������l��������j �@�E�E�E �@�ӏH�E���~�̕�������������Ă�����G��́A�܂��Ȃ̂ł��傤���H�����̉��x���܂��܂������ł��ˁB�isimo�j |

|

|

|

| �R�^�}�S�e���O�^�P | �E���x�j�z�e�C�V���W | |

|

|

|

| �j�I�C�L�V���W | �z�R���^�P�̒��� | |

|

|

|

| �x�j�^�P���i���ۂł��P�a1cm�قǁj | �C�{�e���O�^�P�i�V�C�����j | |

|

|

|

| �I�E�o�C�^�P�H | ���J�N�T�^�P | |

|

|

|

| �J�T�q�_�^�P | �n�c�^�P | |

|

|

|

| �E�X�L�����m�J�T | �J�L�V���W |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@�v���Ԃ�ɑ�a�O�R�E�G���U���B�G�m�L�^�P�̗c�ۂɏo���������Ȋ��������ďo���������A�c�ۂǂ��납�G�ɂł��Ȃ��قǕ��ꂽ�V�ۃG�m�L�^�P�ɂȂ��Ă���B�������z�̓f�J�C�I���M���炢�̍��X�Ƃ������̃G�m�L�^�P�̐��\�{�͏[�����銔���B���̋߂��Ō��������͐����n�ゾ���A����ł����N���߂ẴG�m�L�^�P�ŋG�߂̈ڂ낢�����������Ă���邫�̂����B �@����ł��܂������̂������������T�L�V���W�������������Ŏp�������Ă���B�J������A���悢��H�̐[�܂�G�߂ɂӂ��킵���ӏH�E���~�̃L�m�R���p�������n�߂��悤�ł��B |

|

|

|

| ���H���߂ẴG�m�L�^�P | �V�C�^�P | |

|

|

|

| �R�V���E�C�O�` | �C�{�e���O�^�P�ł��傤�� | |

|

|

|

| �X�M�^�P���h�L | ||

|

|

|

| �E�X�t�W�t�E�Z���^�P | ||

|

|

|

| �E�X�t�W�t�E�Z���^�P�@�E�q | �E�X�t�W�t�E�Z���^�P�@�S�q�� | |

�y�[�W�g�b�v�w

| �@ �@---�@�ޗǎs�ɂ��Z���̂c���������[�������������܂��� �u�E�E�E�����̋x���A�ޗǏ��q��̊w���Ղ��̂����Ă݂܂����B

�@�\���ɂ̓e���g�̖͋[�X�����сA�Ă����̓X�A�t�����N�t���g�̓X�A�����ׂ����X������B���̒ʘH�ł͏����������������w�������������Ȑ����グ�āu���b�t���̓C�J�K�ł����H�v�Ƃ���ė������A�N�������������Ȃ��B�u���b�t�����ĉ��H�v�@�u����Ȃ��̂ł��v�@�Ǝ��R�b�v�ɓ������p�����̂悤�ȕ����������B �@�P�J�b�v150�~�Ŕ����A�H�ׂĂ݂�ƂȂ��Ȃ��C�P���B�u����������Ȃ��I�v�@�@�u�L���������܂��v�B�����H�ׂ��̂��Ăѐ��ɂȂ����̂��H�@���X�Ƃ��q�l���W�܂�܂͂��߂��c�c�悩�����I

�@�e���g�̉��Ƀq�}�����V�_�[�̑���݂�A���̉��Ƀe���O�^�P�̎��[���s�������ē|��Ă���B����炪�����Ɨ����Ă���A�g�k��������̑s�ςł��낤�@���c�c�B�^�ǂ��R�����Ȃ������`�r���ʐ^�̕��ł��B���̌Q���̓q�}�����V�_�[�̎��ӂ����������̂ŁA�e���O�^�P�͂��̐j�t�����D���Ȃ�ł��傤�B

�@�A��Ē����т�H�ׂĂ���ƁA�ߏ���T����d�b�������Ă����u��̃��N�Q�̌͂�ɃL�m�R����R�����Ă���c�c�v�B�H�������������ɃJ�����������Ĕ���o�����B�R���̖��̒��ɒ��a��20cm��������傫�ȃ��N�Q�̖������Ă���B����͌͂�Ă���̂ł��傤�A���̎��͂Ƀq���^�P���r�b�V���ƒ���t���Ă���B�R���̖������������ăJ�������\�������ז������炯�ŎB�e������B�@�����v���Ԃ�Ɍ���f���炵���i�F�ł����B���̃q���^�P���������������ċA��A����͔��������ݖ��`���y���݂܂����B�v

�@�E�E�E�ǂ�����ō��̏u�Ԃ��B��ꂽ�̂ł��ˁB�e���O�^�P�́A�R�ł͂ǂ̖̋ۍ��ۂ�������ɂ����A�܂������I�łȂ��P�[�X�������ł����B�j�t�����Ɠ���ł���C�{�e���O�^�P�ł悳�����ł��B�u�k���̂��̂��}�Ӂv�ł́A�C�{�e���O�^�P�͐j�t�����A�e���O�^�P�͍L�t���щ��ɔ����Ƃ���Ă��܂��B�V�Łu���{�̂��̂��v�ł́A�u�C�{�e���O�^�P�́A�e���O�^�P�ɔ��ɂ悭������^�̂��̂��ŁA���̊�̂ڂ������̃����O��A�������₷���v�Ɛ������Ȃ���Ă��܂��B�isimo�j |

|

|

�y�[�W�g�b�v�w

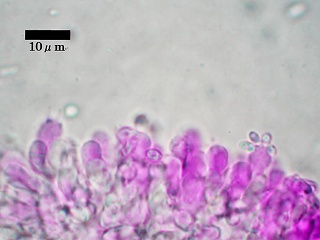

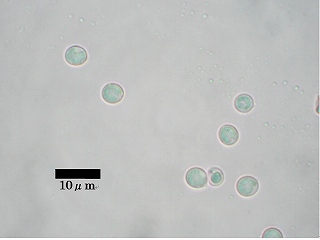

| �@ �@���J�̒��̎U������܂ɂ͂������̂ł��B�J�ɔG�ꂽ���X�����p���ƂĂ����͓I���B��邩��̉J�����A�L�m�R��������͂��Ⴌ�ŏo�}���Ă��ꂽ�B �@���炭�����Ă��邤���ɋ��邭�Ȃ�A�C�ɂȂ��Ă����a��R�̎U�����ցB�����ȃu�i�тł��ړ��Ă̎q�ɂ͏o�����Ȃ��������A�u�i�тł����������Ƃ̂Ȃ��A�J�`�V�I�^�P���������B�c�L���^�P�̗c�ۂ̂��̕\����D�����B�u�i�̓��ł́A�u�i�V���W���Ђ�����ƕ���ł���B |

| ���@��͓��̎U���� | ||

|

|

|

| �A�L���}�^�P | �g�K���x�j���}�^�P | |

|

|

|

| �A���Q�L�N���Q�@�؎����L�N���Q�@���ɔ[�� | �k�����C�O�` | |

|

|

|

| �R�^�}�S�e���O�^�P | �X�b�|���^�P | |

| ���@�a��R�ɂ� | ||

|

|

|

| �A�J�`�V�I�^�P | �A�J�`�V�I�^�P�@�c�� | |

|

|

|

| �c�L���^�P�@�c�� | �����T�L�S���^�P | |

|

|

|

| �A���Q�R�x�j�`�������^�P | �u�i�V���W | |

|

|

|

| �u�i�V���W�@�E�q | �u�i�V���W�@�S�q�� |

�y�[�W�g�b�v�w

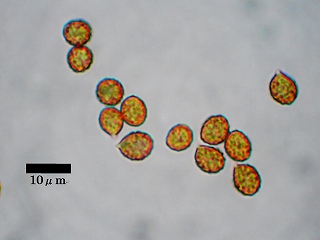

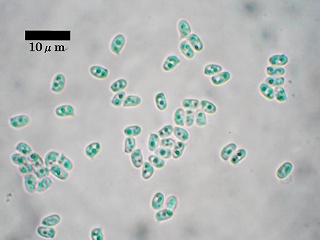

| �@ �@ ---�@�a�̎R�ɂ��Z���̂`�������[�������������܂��� �u�ŋ߂���ƁA���̂����łĂ��܂����B����������ł��B �@���R�ɂ�

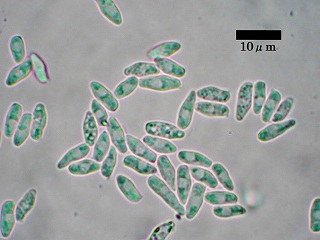

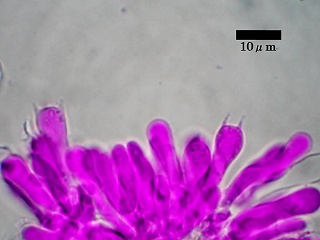

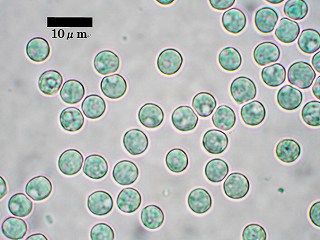

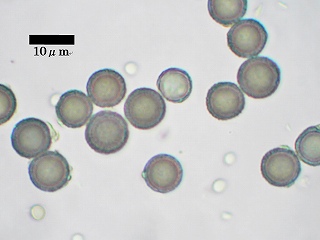

01�c�����T�L�S���^�P

02�c�U���G�m�n���^�P�i�Ă̂��̂��Ȃ̂ɍ����H�@�P�̖͗l�ɖڂ��D����B�j 03�c�q���J�������^�P�i�A�~�^�P��T���Ă����甭���B�U�����Ă����B�j 04�c�R�^�}�S�e���O�^�P�i�����F�Ȃ̂ł킩��Ղ��B���̂��̂����Ă̂��̂��Ȃ̂ɁH�j 05�c�R�I�g���m�J�T�i�P�ɏ����S��������B����̂���Ђ��ŘA���B�Ƃ����Ђ����������B�j �����̃E�b�h�`�b�v��ɔ���

06�c�J�o�C���^�P�i�P�̎��ӕ��ɗؕЂ�тт��p�����킢���B�j

07�c�V���t�N���^�P�i�ꌩ�h�N�c���^�P�̂悤�����A���ɂ���͗l���Ȃ��A���Ȃ��B�@�ۏ�̂������肵�������B�j 08�c�V���t�N���^�P�i�Ђ��̓s���N�F�B�E���x�j�K�T�ȃI�I�t�N���^�P���j�v �@�E�E�E����Ƃł��ˁB�G�m�L�^�P�ɂ����������ł��ˁB�isimo�j |

|

|

|

| 01 | 02 | |

|

|

|

| 03 | 04 | |

|

|

|

| 05 | 06 | |

|

|

|

| 07 | 08 |

| �@2014�@(11) | 11�� | ||

| �P�@�Q �@�R�@�S�@�T �@�U�@�V�@�W�@�X �@10 11 12 | |||

�y�[�W�g�b�v�w

Home