| Home | |||

| 2014 (9) | 9月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||

--- 熊本にお住いのHarさんがメールをくださいました 「 ご無沙汰してます。大台ケ原行きたかったです。 さて東北の松茸はピークが例年より2週間ほど早いとの報道がテレビで有り、連年なら10月からハタケシメジを取り始めますが、涼しさに後押しされていつものシロに出かけました。

狙いは的中、Simoさんが好きな幼菌から傘の開いて大きくなったものまで色々なステージのハタケシメジがボコボコ。一番大きな株はピンぼけの写真でその次の写真は収穫後の株を取ったものです。この株の可食部位だけで2.2KGあり、全部で8KGの収穫となりました。 8KGも取って”どうするの?”って声が聞こえてきますが、数日は湯がいたり、炒めたり、きのこ鍋にしたりして食べ、半分以上は乾煎りして瓶で塩漬けと、傘の開いていないものはそのまま冷凍してほぼ一年間楽しんでいます。写真は携帯の為に見にくくてすみません。」

・・・ 本当にお久しぶりです。ハタケシメジを見るとHarさんを思い出します。それにしても、その蕾が育つとどんな大きな株になるのでしょう。いいシロがあるのですね。昨日生駒で見たものは完全に放流サイズのものばかりです。一雨降ると一気に大きく育ちそうですが。(simo)。 |

|

|

|

ページトップヘ

--- 奈良市にお住いのDemさんが メールをくださいました(9/20) 「 私の子供の頃のキノコ狩りは高原の牧場でした。広い草原に点々と松の大木があり、その下は日陰になるので草は背の低い芝生状態です。そうした場所ではオオギタケ、アミタケ、ハツタケ等が採れました。 それと対象的なキノコ狩りは薮をかき分けて歩く方法で、そんな場所ではアブラシメジ、ニセアブラシメジ、ショウゲンジなどの高級品が採れました。

そんな子供時代の経験から、キノコ狩りは「薮の中を歩く」ものだと思っていましたが、奈良きのこの会の観察会に加して驚いたのは「山道を歩く」ことでした。「街育ちの人は薮が苦手で、道しか歩かないのかな?」と思いましたが、それはどうも私の邪推のようで……キノコは薮の中よりも道辺の方が好きらしい。従って視界の開けた山道を歩く方がキノコに出会いやすい。そんなコツが分かってからは、奈良公園や春日大社の参道、近くの大学の構内、ウオーキングの山道、お寺の庭などでキノコを探します。

今日は車を飛ばして柳生の入り口にある円成寺を訪れました。この寺の参道は大きな池の縁を通り、その道沿いに水路もあるので常に水分が補給される良い環境です。おまけに清掃が行き届いているので、薮の嫌いなハナイグチ、アミタケ、ハツタケなどはこの庭の常連です。しかし、その数は少ないので、食べるのはあきらめて、写真だけにしています。

今日はここでケッタイナ三階建てのキノコに出会いました。池に滑り落ちそうな場所なので、こわごわ撮影した写真を添付します。」 (↑の写真:ヌメリイグチ)

・・・ 傘のヌメリが感じられ素敵です。管孔をふさぐベールが今はがれようとする瞬間もいいですね。Demさんのお元気な姿には驚かされます。見習わないと思いますが、若い時の鍛えようが違うのかな!(simo)。 |

|

|

|

| Demさんの”ケッタイナ三階建てのキノコ” 傘だけ眺めていると今日生駒で見た下の写真と思いましたが 管孔の様子が違う。悩んだ結果カイメンタケかな?(simo) |

||

|

|

|

| 今日の生駒のアズマタケ表裏 | ||

ページトップヘ

久しぶりに近くの散歩道へ。半月ほど前は汗だくだったのに、秋にお訪れが早く随分と涼しい。もう半月近く降水量ゼロの日が続き、キノコは期待薄かなと思いつつ歩く。道の辺には彼岸の入りにふさわしく彼岸花が咲きそろいつつある。林床の山路のホトトギスも魅力的だ。 と、早速Destroying Angel=ドクツルタケの素敵な幼菌。”毒々しい”という言葉を聞きますがこの猛毒キノコは、そういう意味では毒々しくなく、おいしそうに見えるのでしょうか? ウスキモリノカサは少しくたびれているが、ひどい乾燥状態の中でのお出迎えは有難いことです。ササクレシロオニタケの幼菌が美しい。キイロイグチ、ノウタケは少し気の毒な姿だが必死に頑張っている。 |

|

|

|

| 彼岸の入りにふさわしい 彼岸花 | ヤマジノホトトギス | |

|

|

|

| Destroying Angel=ドクツルタケの素敵な幼菌 | ウスキモリノカサ | |

|

|

|

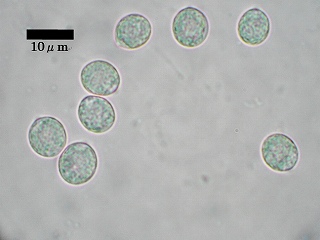

| ササクレシロオニタケ | ササクレシロオニタケ 胞子 | |

|

|

|

| キイロイグチ | ノウタケ |

ページトップヘ

” 珍しくはないのですが・・・ ” --- 東大阪市にお住いのYmkさんが メールをくださいました 「 しばらく雨がなくだめかなと思っていたのですが意外な結果でした。 ベニタケやチチタケの仲間たちは結構元気でしたが、テングやイグチは沈黙です。 珍しくはないのですが面白いのをピックアップしてみました。

1 ウスヒラタケ 立木に大量発生 びっくり!

2 カエンタケ Newborn

3 サンコタケ きれいな黄色だったのですが・・

4 ベニナギナタタケ ”よく似た"ので一躍有名に

5 マツオウジ すっかり諦めていたガリガリの倒木に

・・・追、Mor君、あなたの見つけた卵二つを含めてそこで22個確認しました。」

・・・ ↑ 足の速いウスヒラタケが傷んでないのですか?すごい。観察会は雨不足で気が重かったのですが、何とか何かに逢えそうですね(simo)。 |

|

|

|

| 2 | 3 | |

|

|

|

| 4 | 5 |

ページトップヘ

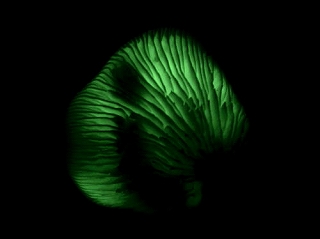

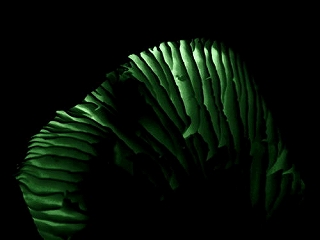

--- 東大阪市にお住いのYmkさんが メールをくださいました 「 ツキヨタケ、Itさんに一つ頂いて私も撮ってみました。きのこ駆け出しのころ、もちろん今もそうですが若杉で見たのが最初でした。 触りもせずただ首をかしげて見ていただけでしたが、今回はしっかり観察と撮影。発光きのこの撮影は初めてでした。

Matさんに聞いたとおり肉眼では白いボーとした光でしたが撮ってみると全く違うのがよく分かりました。

追、一枚目は昨日、二枚目は今日の朝の撮影です。」

・・・ → 切り口の黒いシミ=これもツキヨタケの特徴でしたね。 本当は山の中で、こんな光に包まれてみたい。しかし、体力が要りそう(simo)。 |

|

|

|

| 昨日 | 今日の朝 |

ページトップヘ

--- 羽曳野市にお住いのTukさんがメールをくださいました 「 最近は全く観察会に参加できていませんが、テレビや新聞のカエンタケのニュースでは皆さんのご活躍を拝見しております。いくつかニュースを見ましたがナラ枯れ被害について触れているのは一部のようですね。 最近はなかなかきのこ観察に行く時間もとれませんが、それでもこのきのこだけは!!と思いソライロタケの撮影のため母校に出向きました。今年は少し小さめで一部黄変していますが、毎年必ず現れてくれてありがたいことです。 このままずっと発生を続けてくれれば嬉しいのですが。」 ・・・ 魅力的ですね。キノコのイメージを飛び越える色なのでしょうか?この青は(simo)。 |

|

|

|

ページトップヘ

カエンタケの危険性の注意喚起は、色々なメディアで取り上げられました。でも、”ナラ枯れ”の問題はどこまで理解されたのでしょう?カエンタケの発生場所=ナラ枯れによる枯死木が急速に拡大しています。気になり、私の動ける範囲で少し走ってみました。 生駒山系の南の端の三郷町でも茶枯れが見られます。その少し北の平群町付近からも茶枯れが見えます。矢田丘陵は9月7日の項で生駒のChiさんが「尾根は下の道路からみられないので、生駒山ほどひどくは無いかなと思っていましたが、深刻な状況です。来年からしばらくは、カエンタケのメッカになりそうです。」と触れていました。東生駒辺りの住宅の裏山でも道路から茶枯れが見えます。 しかし、遠景としては西側から見るより東側(大和郡山市)の方が茶枯れのポイントが多くみられます。矢田丘陵の南側に回ってビックリ。法隆寺の町営駐車場から法隆寺の裏山=松尾山を望むとかなりのまとまりになってナラ枯れが進行しています。放置していると、大径木からは来年、一本の木から数万頭のカシノナガキクイムシが飛び立ちます。 自治体の財政力では大変でしょうが、早急に手を打ってほしいものです。 |

|

| 進むナラ枯れ 世界遺産法隆寺の裏山(町営駐車場より松尾山を望む遠景) |

|

|

|

| 信貴山のすぐ麓 三郷町の勢野付近で | 生駒の南隣平群町にて撮影 生駒側を望む |

|

|

|

| (写真は生駒市の山麓公園ハイキング道B、Cが重なる付近のコナラのナラ枯れメジャーは55cm出している。このサイズの木ごく狭いエリアでも10本以上この状態) | カエンタケ1 | |

|

|

|

| カエンタケ2 | カエンタケ3 |

ページトップヘ

--- 奈良市にお住いのTakさんがメールをくださいました(9/10) 「 矢田丘陵の山歩きの報告が次々出ているので私も報告したいと思います。 というのは何度も同じ地点を訪れているので、幼菌と老菌?の両方が見られたのです。 同じものが育ったかどうかははっきりしないのですが。 スオウシロオニタケの幼菌と成菌、オオオニテングタケの幼菌と老菌と判断したのですが、どうでしょうか。 オオオニテングタケ?としたものはペットボトルと並べて写真を撮ったのでその大きさがわかるかと思います。」 ・・・おお!その大きさはオオオニタケですよね。スオウさんは、どれくらいなのでしょう?図鑑では6-9cm(6-11cm)とありますが。(simo)

|

|

|

|

| オオオニテングタケの幼菌と老菌 | ||

|

|

|

| スオウシロオニタケの幼菌と成菌? | ||

ページトップヘ

--- 東大阪市にお住いのYmさんがメールをくださいました 「 先日のChiさんのメールに触発されて青いのを求めて同じコースを歩いてきました(ここは二年ぶり?) きのこがいっぱい、コナラも元気、これぞ元気なお山なのだ、なんて思っていましたがご報告どおり近大あたりから例の風景が見えてきました。そうひどくはないですね今は。

尾根道は乾燥していましたが結構有り退屈はしませんでした。生駒で私が見かけないものを少し添付しました。

ソライロタケ 以前見たのは○○林、を思い出しそこに来るとスローウォーク、バッチリ 小さいのは水不足でしょうか とにかく長い間見ていませんでした シェーシェー

UFO5機 なんだかシメジの仲間に見えますが

シロオニタケSP老菌 写真では分りませんが傘径30cmはあったと思います 宇宙生物 先日のChiさんからの再攻撃」 ・・・すごい!ソライロ・・・魅力的です(simo)

|

|

|

|

|

|

|

ページトップヘ

--- 生駒市にお住いのChisさんがメールをくださいました 「 矢田丘陵の生駒市が整備した遊歩道を歩いてきました。・・・歩き始めてしばらくはカシノナガキクイムシがついた木は無かったのですが、それからは、尾根筋の両側は取り付いたばかりで穿孔跡が1、2個の木から枯れたものまで、ほとんどがカシノナガキクイムシが付いています。 尾根は下の道路からみられないので、生駒山ほどひどくは無いかなと思っていましたが、深刻な状況です。来年からしばらくは、カエンタケのメッカになりそうです。 遊歩道の入り口には、市の注意喚起のパネル設置あります。来年は、春にナラ枯れのひどい場所には別に設置するべきでしょうね。 いつもと違うところ歩くといいこともありますね。先週、揃わなかった青がありました。ご丁寧に、カエンタケもどき(ちゃんと名前はありますから気になる人は調べてね)も。」(キャプションもChiさん) ・・・やはり!ですか。昨日、R168を生駒から三郷町あたりまで車に乗って走りました。道の両サイドを見ましたが、平群町、三郷町に至るまで茶枯れがポツン、ポツンと見えます。今年のカエンタケ発生地の昨年の様子と同様です。今年も出ているかも?来年はどこで発生してもおかしくない感じです。ソライロ・・・逢いたいな(simo) |

|

|

|

| カエンタケもどき(今だけ) | やっと揃いました | |

|

|

|

| 気の早いムラサキシメジ | 遊歩道内に近大演習林あり |

ページトップヘ

約100本はカエンタケが発生していたポイントに要望して20日たち、やっとポスターが掲示されました。 ただ、このポスターは道を歩く人が真横を見ないと正面に見えません。そのあと近くを歩きましたがこの一枚しかありません。私の探し方が悪かったのでしょうか?このポスターを見落とした方は、カエンタケの恐ろしさを知らずに触る可能性があるのですが? 市役所の方は民有地であり市は撤去しませんと公言していました。何者かがカエンタケを取り去っています。それでも、菌糸を腐朽材に張り巡らすキノコはたくましいです。連日取り去ることは不可能でしょう。新たな芽生えが新たなところにもたくさん見られます。 取り去るより「イノシシ、野犬注意!生駒市」の看板に並べてポスターを張るなど注意喚起の広報を徹底する方がいいと思いますが。撤去しきれないところのものに触る可能性があるわけですから。 掲示されたポスターを見ると「ブナ、コナラなど・・・」と記載があります。ブナは生駒山に生えていない木だと思います。市内に存在しない木を例示に使うのは如何なものでしょう?生えているなら教えていただきたいのですが。ブナの木特有のキノコが見たいです。ちなみに、ブナ、イヌブナはカシノナガキクイムシの被害には逢わないはずです。 |

|

|

|

| 20日かかりやっと多数発生ポイントの外れに ポスターが!何故か?横を向いた人にしか見えません |

何者かが抜き去った後 新たな芽生え 遠くにも二つ朱の点 |

|

|

|

|

| 朽ち果てて土に帰るカエンタケ3本 新たにオレンジ色が二カ所見える |

その横には新たなものが二本 |

ページトップヘ

先月の17日に要望していた注意喚起の掲示のことです。半月かかり、やっと滝寺コースのハイキング道の入り口に注意喚起の掲示がなされました。お忙しい中、今日設置して下さったようです。昨日夕刻掲示がないのを確認し、昨夜要望のメールを生駒市の秘書課に送っていました。 100本は発生していると思われるポイントの周囲を見ましたが看板は一枚もありません。いたずらや悪用のおそれもあり、ここに生えていますと発生ポイントに掲示する必要はありません。発生ポイントに行くにはどの道を通っても「注意喚起」のポスターが目に入るようにしてほしいのです。この点について市に何度も要望し続けています。マスコミには「民地ですから」の一言で済ませています。地主さんの了解を得ての看板設置等が考えられないのでしょうか。 この付近には三つ葉も生えています。汁の実に、御浸し用に摘みに来られるご婦人もおられます。今日もハイカーが通っていました。国土地理院の地図にも道の表示があります。子どもが遊びに来ます。事故が起こる前に手を打つのが大人の知恵ではないのでしょうか。 子どもの大好きなクワガタ虫、カブトムシの発生場所と同じ場所にカエンタケが出るのです。そんな話をしながら歩いていると、足元のカエンタケにコクワガタが接近中。子どもを危険から守るためにはポスター掲示等が必要です。 |

|

|

|

| カエンタケに近づくコクワガタ | 朽ち果てようとするカエンタケの傍では 新たなカエンタケの赤ちゃんが見える |

ページトップヘ

---和歌山にお住いのAsさんがメールをくださいました(9月2日) 「 8月30日(土)・・・5人が橿原神宮駅前にAM8:00に集合し、大台ケ原下見に行って来ました。 辻堂山、経ヶ峰、三津河落山の取付点をチェック後、少し登っただけでしたが、経ヶ峰、名古屋岳のピークを踏むことができました。 幸運にも天気は前半、雨降らず歩きやすく、後半だけ少し雨が降っただけでした。おかげできのこ観察も少しできました。次回注意していただきたいのは、マムシ対策と雨、寒さ対策と思いますので、ロングスパッツ、雨具(できればゴアテックス)、防寒具が必要です。」

・・・Asさんありがとうございます。simoが報告できず申し訳ないです。Asさんの素晴らしい感性が感じられる写真の数々にうっとりとします。たまには違った世界もいいですね(simo)。 |

|

|

|

| ウラムラサキ | カバイロツルタケ | |

|

|

|

| クロチチダマシ | サマツモドキ | |

|

|

|

| サンコタケ | シロウロコツルタケ | |

|

|

|

| タケリタケ | タマゴタケ幼菌 | |

|

|

|

| ツキヨタケ |

ツキヨタケ | |

|

|

|

| ツリガネタケ小型 | ナラタケ | |

|

|

|

| ヒメベニテングタケ | ヒラタケ | |

|

|

|

| ブナノモリツエタケ | ムラサキアブラシメジモドキ |

| 2014 (9) | 9月 | ||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

ページトップヘ