|

Home |

2010年 へ 2009年へ 2008年へ

記録的な少雨で乾燥続きの1月。その影響で?きのこの発生が遅れ、少なかった2月。3月に入ると寒の戻りが激しい。今日も、一月ほど暦をさかのぼったかのような寒の戻りで陽がかげると寒い。朝、近鉄電車で人身事故があり電車が遅れるが、無事集合して7名で出発。 記録的な少雨で乾燥続きの1月。その影響で?きのこの発生が遅れ、少なかった2月。3月に入ると寒の戻りが激しい。今日も、一月ほど暦をさかのぼったかのような寒の戻りで陽がかげると寒い。朝、近鉄電車で人身事故があり電車が遅れるが、無事集合して7名で出発。「乾燥しているし、寒くて生駒でもアミガサタケは出ていない」とYmさん。Arさんも「今日はきのこはないやろ」と悲観的。「人数分の7種類がノルマやな」といいながら出かける。 駐車場に着くと近くでコブシの花がたくさん咲いている。さっそく、1種類目を確保するため、モクレン属の樹下にでる径5ミリほどの小さな子嚢菌探し。知っていてわざわざ探さないと目に入らないきのこ=Ciborinia-gracilipes(キボリニア・グラキリペスと読むんだろうか?和名なしのようだ。ニセキンカクキン属)だ。 しばらく歩くとタチツボスミレが咲いている。スミレがアミガサタケを呼ぶのか、この花の咲く頃、サクラの花びら散る辺りでアミガサタケが見られる。少し期待が持てる。期待通り、トガリアミガサタケのポイントでは、一年ぶりの出逢いとなる。さすがにチャアミガサタケには少し早いだろうと諦めていたが、坂道の階段の蹴上部分の狭いところに、畝が白い特徴的な頭がチラホラ見える。 松林の法面で赤いものが地面を埋めている。赤い毛氈を思わせるモウセンゴケのようだ(形状的にはコモウセンゴケ?)。松のかなり腐朽の進んだ倒木では春のきのこアクニオイタケが美しい姿を見せてくれる。 林床では例年に比べて随分遅れているミヤマカタバミ、ミスミソウが咲き始めている。 今 日5mmほどのアミガサタケの幼菌もこの寒さが去ると一気に成長してくれそうだ。いよいよ春のキノコのシーズンのスタートのようだ。 |

|

|

|

| モクレンキンカクチャワンタケ(仮称) Sclerotinia sp. |

トガリアミガサタケ | |

|

|

|

| トガリアミガサタケ | トガリアミガサタケ | |

|

|

|

| チャアミガサタケ | チャアミガサタケ | |

|

|

|

| コモウセンゴケ? | ズームすると コモウセンゴケ? | |

|

|

|

| 松の腐朽木上の春きのこ アクニオイタケ |

松の腐朽木上の春きのこ アクニオイタケ |

|

|

|

|

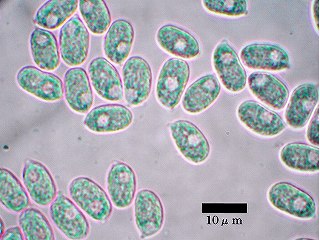

| アクニオイタケ 胞子 | アクニオイタケ 担子器 | |

|

|

|

| アクニオイタケ 縁シスチジア | ミヤマカタバミ | |

|

|

|

| ミスミソウ | イッポンシメジ属 この小ささでは |

|

|

|

|

| キクラゲ 昨日くらいが食べ頃? | ツバキキンカクチャワンタケ |

| 第1回 | 3月26日(土) 番外篇 南河内のきのこ観察会 | |

| 第2回 | 4月24日(日) 番外篇 都会のきのこ観察会(大阪) | |

| 第3回 | 5月22日(日) 生駒山のきのこ観察会 | |

| 第4回 | 6月25日(土) 橿原神宮方面のきのこ観察会 | |

| 第5回 | 7月17日(日) 伏見稲荷の森のきのこ観察会 | |

| 第6回 | 9月17日(土) 生駒山のきのこ観察会 | |

| 第7回 | 10月16日(日) 奈良公園のきのこ観察会 | |

| 第8回 | 11月13日(日) 生駒山のきのこ観察会 |

2010年 へ 2009年へ 2008年へ