| Home | |||

| Part 7 2010 年 2月・3月 きになるきのこ (’10.03.24) | |||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 | |||

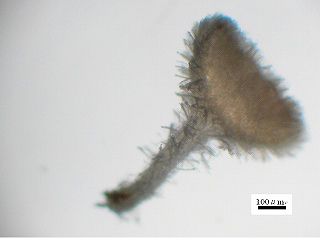

ハンノキ属の樹下のキボリア・アメンタケア(Ciboria amentacea)が気になり探していると、キボリアは少ないのにヤシャブシの落下果序につく小さなチャワンタケが目に付く。昨春菌友のYmさんが採取した写真を見て京都のDさんがシロヒナノチャワンタケでしょうとおっしゃっていたのを思い出す。それ以来ヤシャブシの果序につくキノコはシロヒナノチャワンタケと思い込んでいた。 たまたま家に持ち帰ったものがあり、保育社の「原色日本新菌類図鑑」と見比べると私が採取したものは柄が不明瞭で外側の毛も見えない。これは古くて劣化したためかと、また探しに出かけてルーペでよく見ると、柄のはっきりとしたものと、柄が不明瞭なものがある。 柄の見えにくいものは大阪市立自然史博物館の佐久間学芸員の紹介で国立科学博物館の細矢剛氏にお尋ねしたところ、日本では未報告種のMolliisia amentaceaのようです。柄が長く明瞭で、毛の見えるものはLachnum(シロヒナノチャワンタケ属)だとお教えいたく。Lachnumにも日本新産は多数(新種も多数)あるとのことです。(写真:大阪河南町キボリア・アメンタケア幼菌) |

| ☆ Ciboria amentacea(キボリア・アメンタケア) ☆ | ||

|

|

|

| 幼菌 傘径2mmくらいだ 河南町 3月 | 幼菌 傘径2mmくらいだ 河南町 3月 | |

|

|

|

| 傘径8mmくらいだ 河南町 3月 | 傘径8mmくらいだ 河南町 3月 | |

|

|

|

| 傘径1cm強 生駒 3月 | 傘径1cm強 生駒 3月 | |

| ☆ ヤシャブシ果序上の子嚢菌たち ☆ |

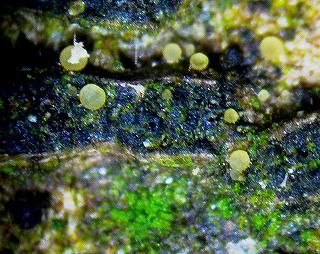

| * 何度か訪れて探しているが圧倒的にMollisiaのほうが多い。2月中は8割くらい3月には約9割はMollisiaのように思う。 中にはLachunumが分解中のヤシャブシの果序に進入してきているMollisiaもいる。共存しているのか。一方的侵略か?? ルーペや実体顕微鏡で眺めるLachnumの姿は引き込まれるような美しさだ。外周の毛に小さな水玉が光り幾ら見ても飽きない。 近視の老眼では肉眼では同一に見える。やはりルーペは持ち歩かないとと、つくずく思う。しかし、よく落とすもので・・・。 |

||

| ↓ この列 Molliisia amentacea のようです | ↓ この列 Lachnum(シロヒナノチャワンタケ属) | |

|

|

|

| 生駒 3月 | 生駒 2月 | |

|

|

|

| 生駒 2月 | 生駒 3月 | |

|

|

|

| 細矢剛氏に見ていただいたもの 四條畷市 2月 | 生駒 3月 | |

|

|

|

| 細矢剛氏に見ていただいたもの 四條畷市 2月 | 生駒 2月 | |

|

|

|

| 生駒 2月 | 生駒 3月 | |

|

|

|

| 生駒 2月 | 生駒 3月 | |

|

|

|

| Cup型でなく、柄も不明瞭、皿も不整形 大阪 河南町 3月 |

生駒 3月 | |

|

|

|

| Cup型でなく、柄も不明瞭、皿も不整形 河南町 3月 |

生駒 3月 | |

|

|

|

| 共存中? 右側4個がMollisia 左はLachnum | 生駒 3月(目盛1mm) | |

|

|

|

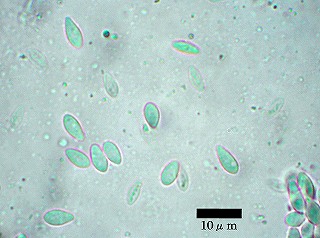

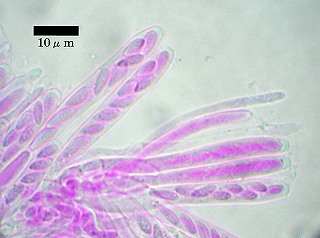

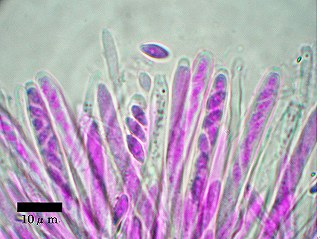

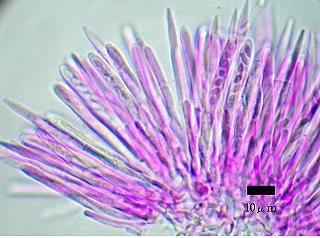

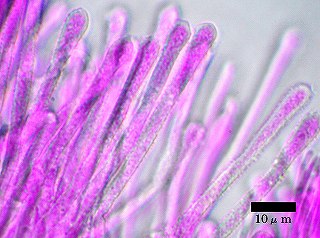

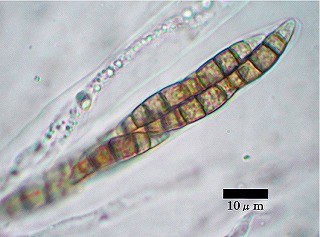

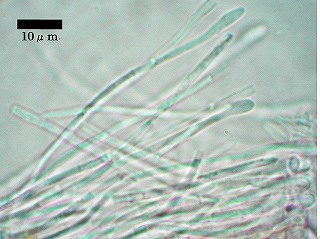

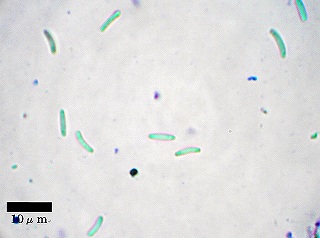

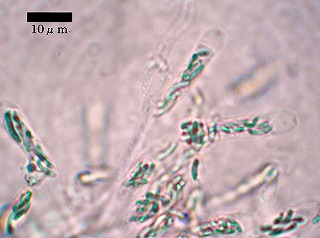

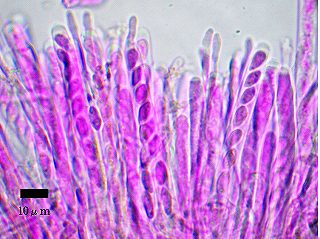

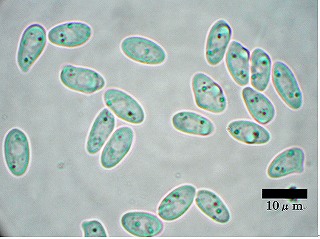

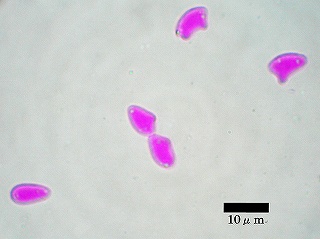

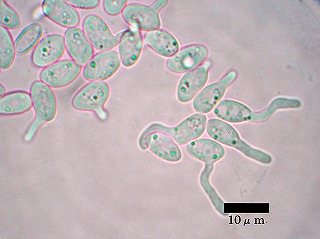

| Mollisia 胞子 | Lachnum 子嚢・槍形の側糸 生駒 3月 | |

|

|

|

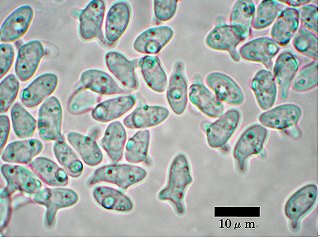

| Mollisia 子嚢・側糸 四條畷市 2月 |

Lachnum 子嚢・槍形の側糸 生駒 3月 | |

|

|

|

| Mollisia 子嚢・側糸 胞子 河南町 3月 |

Lachnum 子嚢・槍形の側糸 生駒 3月 | |

|

|

|

| Mollisia 子嚢・側糸 胞子 生駒3月 | 外周の毛 生駒 3月 | |

| ☆ 生駒でヤシャブシの子嚢菌を探していると目に入ったキチャワンタケ? ☆ |

|

|

|

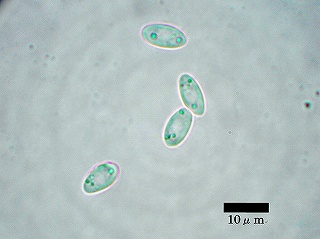

| キチャワンタケ? 径5mmほどの幼菌 3月 生駒 | 幼菌で胞子は落下せず 子嚢を見ると真円の可愛い胞子だ |

----------------------------------------------------

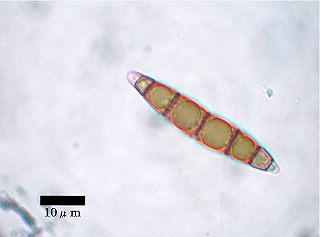

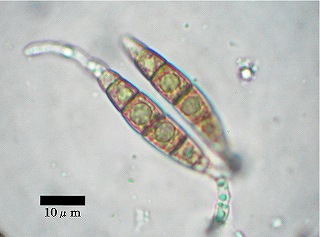

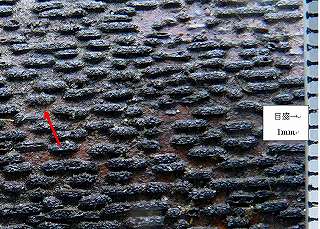

きのこの少ない2月竹やぶをのぞくと真竹の表面に黒く面白い形状の紋様が見える(①左の写真)。たまたま一部を持ち帰り顕微鏡で覗いてみると6室が黒く両サイドの2室が白い独特の胞子と子嚢が見えた。種までたどれないが、Melogramma属のように思える。しかし、その後何度か見るが胞子も子嚢も見えない。たまたま外のものが混ざっていたのか? 先日また持ち帰りのぞくと黒い畝の間に0.1mmほどの小さなCup②が見える。写真を撮るのにくたびれあくる日には干からびて探せず、検鏡できず。 その近くに③の子嚢菌が見えるがこの胞子・子嚢は①とは異なる。 懲りずに生駒の山でよく似たものを持ち帰り調べるがこれも胞子・子嚢の形状が異なる。 何を参考にすればよいのか?私の能力では無理?しかし、②の追跡はする必要がありそうだ。それにしても、①に再会したいものだ。 |

|

|

|

| ①の真竹上の黒い粒Melogramma?の胞子 大阪 太子町にて 2月 |

①の真竹上の黒い粒Melogramma?の胞子 大阪 太子町にて 2月 |

|

|

|

|

| ①の真竹上の黒い粒Melogramma?の子嚢 大阪 太子町にて 2月 |

①の真竹上の黒い粒Melogramma?の子嚢 大阪 太子町にて 2月 |

|

|

|

|

| ② 大阪 太子町にて 3月 | ② 右の目盛は1mm 赤い矢印のところにcupが | |

|

|

|

| ② 0.1mm程度の小さなcupだ |

③ 灰色の子嚢菌 胞子・子嚢を見ると①とは別物 大阪 太子町にて 3月 |

|

|

|

|

| ③の胞子 | ③の子嚢 | |

|

|

|

| ③の側糸 | ④ 生駒の真竹上の黒い粒 | |

|

|

|

| ④の胞子 生駒 3月 | ④の子嚢 生駒 3月 |

Ciborinia-gracilipes(和名はないみたい)でいいようだ。 |

|

|

|

| ① ハクモクレン 羽曳野市 | ② コブシ 羽曳野市 | ③ コブシ 富田林市 |

| それぞれの樹下で見た 菌核菌 | ||

|

|

|

| 微妙に違うように見えたが・・・ | ||

|

|

|

| ① 子嚢・側糸 | ② 子嚢・側糸 | ③ 子嚢・側糸 |

|

|

|

| ① 胞子 | ② 胞子 | ③ 胞子 |

|

|

|

| ① 胞子 発芽し始め | ② 胞子 発芽し始め | ③ 胞子 発芽し始め |

| Part 7 2010 年 2・3月 きになるきのこ | |||

| 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 |

ページトップヘ