フクロキクラゲケ

7月 大阪 東大阪市

6月 大阪 四条畷市

6月 奈良 葛城市

11月 奈良 二上山

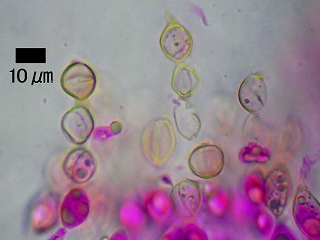

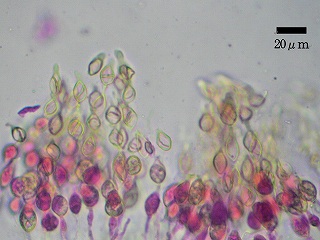

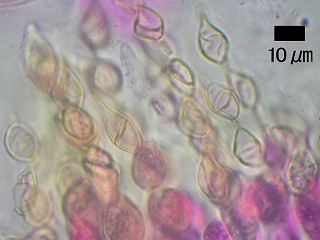

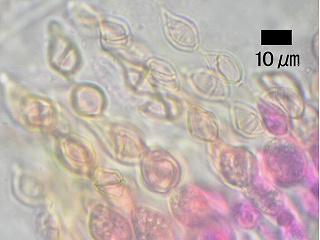

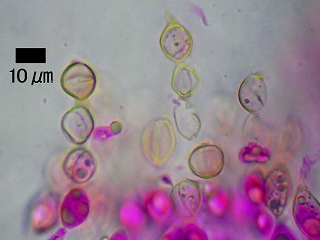

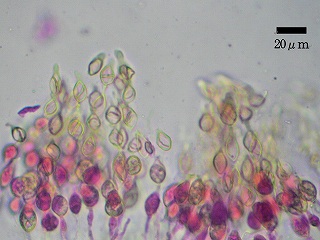

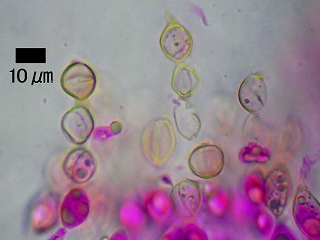

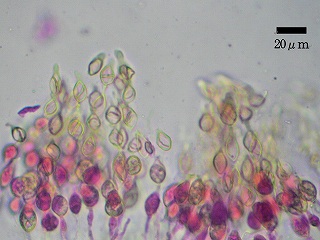

数珠が繋がったように見える 担子器

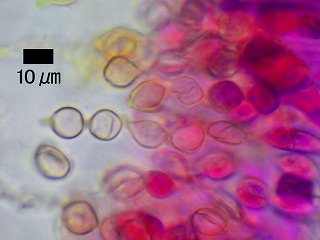

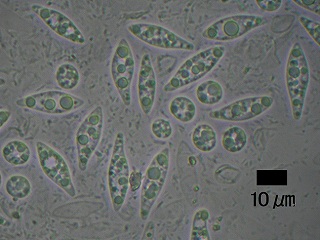

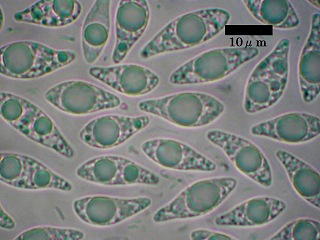

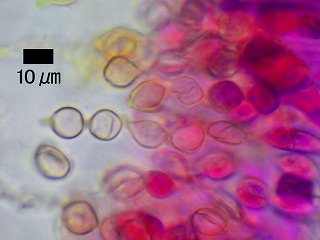

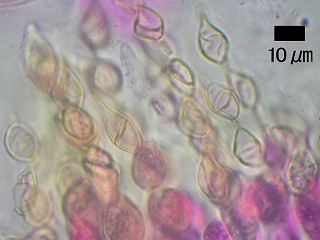

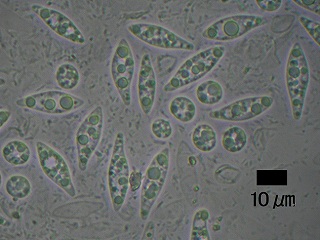

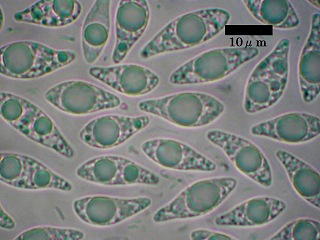

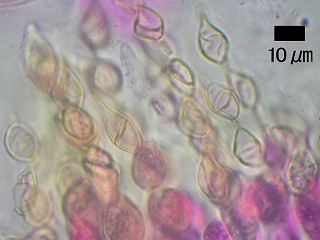

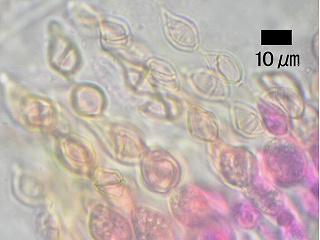

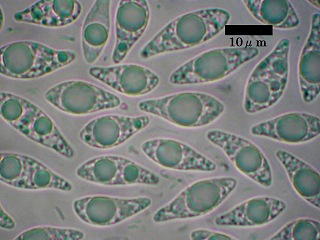

担子胞子と分生子 ’19.07.11訂正

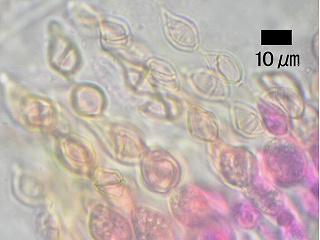

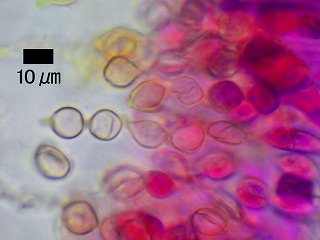

二種類の胞子

胞子

菌糸にクランプが見える

シロキクラゲ目ジュズタンシキン科ジュズタンシキン属

フクロキクラゲ

Sirobasidium magnum Boedijn

***

’19.07.11 追記

フクロキクラゲと思われるキノコを持ち帰り、顕微鏡で観察する。ジュズタンシキン属の名に相応しい担子器を見つけたものの、多くの疑問がでてくる。筑波大学の出川洋介先生が多くの疑問に答えてくださいました。ありがとうございました。

1 写真のキノコはSirobasidium magnumのものではないかと思われること。

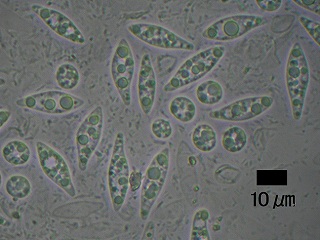

2 紡錘形の胞子の横にある丸いものは分生子かと思いましたが、このキノコは二つのタイプの胞子をつくるそうです。

「Sirobasidium属は、紡錘形のものと丸いもの2タイプの胞子を作ります。担子器縦に並んだ4細胞の担子器からまず、紡錘形の胞子ができます。それが落下した後に、そこから、小柄が伸びて球形の胞子を作り、このときに球形の胞子が射出されます。」、さらに「丁寧に見ると、紡錘形の胞子の横っ腹から小さい突起が伸びているようなものが見つかり、その先端に球形の胞子ができることがわかります。このように一度形成された胞子から射出生のある二次胞子を作る例は、担子菌では広く、いろいろな他の分類群にも見られます。」。とご説明いただきました。

3 クロサイワイタケ科のキノコとの関係が深いと聞いたことがありましたが、「Sirobasidiumの子実体の近くに必ず、黒っぽい、Xylarialesの子嚢菌の子実体も認められることが多いです。S.

magnumの場合には、Whalleya microplacaクスノアザコブタケなどが宿主ではないかと言われています。」と詳しい説明をいただきました。 |

|